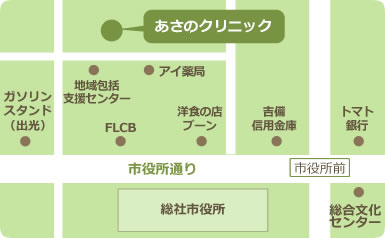

あさのクリニック管理栄養士です。

冬になるとやたらと甘いものが欲しい

濃い味じゃないと満足できない

外食がいつもよりおいしく感じる

など、味が違うと感じることはありませんか?

実はこれ、気のせいではなく「冬は味覚が変化しやすい」という科学的根拠があるんです。 今回は、そんな「冬の味覚のバグ」を解説していきます。

味を感じるとき、私たちは舌だけを使っているわけではありません。

舌の味蕾(みらい:味を感じる細胞)、料理の温度、香り、血流、自律神経、脳の状態、たくさんの要素が合わさって “味” が生まれています。

冬はこれらの条件が全て変化します。

① 味蕾の機能低下

冬の乾燥は口内の粘膜を弱らせます。味蕾は水分と血流がないと十分に働きません。冬は空気が乾燥している上に暖房などで室内はさらに乾燥し、味を感じにくくなります。冷え性、低血圧の人は特にこの影響を受けやすくなります。

この結果、味を濃くしないと「味がする」と認識できにくくなります。

② 温度による味覚の変化

冬は料理が冷めやすいですよね。この冷たさが味覚に影響を与えます。

甘味:冷たいほど感じにくい

塩味:冷たいほど弱くなる

苦味:冷たいほど強く感じる

旨味:温度変化の影響が少ない

つまり、冬は自然と甘味、塩味を「もっと欲しい」と感じやすくなります。

③ 鼻が乾くと、味も薄くなる

味の約7割は「香り」で感じていると言われています。

冬は、鼻やのどが乾燥しやすい、湿度が低い、風邪を引いて鼻が詰まりやすいなど、香りをキャッチする力を弱めてしまいます。

香りが弱い → 味がぼやける、という流れで気づかないうちに調味料が増えてしまうことがあります。

④ 日照時間の少なさと甘味欲の関係

冬になると日照時間が短くなり、脳内のセロトニンが減りやすくなります。

セロトニンが少なくなると、気分が落ちやすい、イライラしやすい、やる気が出にくい…などの状態になりやすく、脳は「早く気分をあげられるもの=甘味」を求めるようになります。

冬の「甘い物が止まらない…」は、心の弱さではなく脳の自然な反応なのです。

冬の味覚の整え方

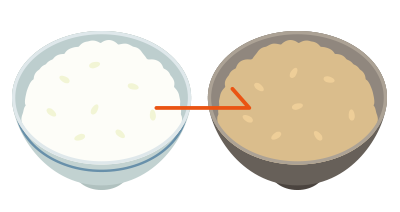

温かい料理を中心にする

料理の温度をあげるだけで、味覚の感度がぐっと戻ります。

スープや鍋、蒸し野菜などの温かい料理をいただきましょう。

片栗粉でとろみをつけるのもおすすめです。

香りの力を借りる

香りが脳を刺激して「美味しい」と判断します。薄味でも香りで満足度をアップしてくれます。

昆布、鰹

グルタミン酸、イノシン酸

の旨味で相乗効果

干し椎茸

グアニル酸で植物性でも

深いコク

柑橘類

塩分がなくても

爽快感アップ

ハーブ

香りが脳の報酬系を

刺激します

乾燥対策

乾燥の定義は湿度が50%以下とされています。40%以下になるとウィルスも増殖しやすくなります。

加湿器をつけたり、濡れたタオルを部屋にかけるなどして湿度を保ちましょう。

また、温かい飲み物をこまめに飲むなどして、舌の乾燥対策も大切です。

軽い運動で血流をよくする

味蕾は、血液で栄養が運ばれます。

「血流が悪い = 味覚が鈍る」ということに。

食後の散歩や、デスクワークの合間の肩甲骨回し、TVを見ながら足首回しなど、すきま時間を見つけて体を動かしましょう。

日光を浴びて睡眠を整える

甘いものへの欲求は、ストレスと睡眠不足で強くなることが知られています。

日光を浴びる → セロトニン産生 → 夜メラトニンを産生 → 睡眠

この流れが安定すると甘いものへの衝動も落ち着いてきます。

メラトニンはセロトニンを原料とし、朝日を浴びてだいたい15時間後(就寝の1~2時間前)くらいからメラトニンの分泌が活発になり眠くなります。

さいごに

味覚が鈍る時期 = 逆にケアの効果を感じやすい時期です。

温かく、香りを楽しみ、潤し、動き、眠る。

どれも特別なことではなく、「冬の体を優しく扱う暮らし」です。

味覚が整うと、少しの甘味や塩味でも満足でき、食材そのものの味や香りを楽しむことができます。

冬は味覚を育て直すチャンスかもしれません。無理せず日々の習慣の中で整えていきましょう。

胃腸に優しく消化のよい和食がおすすめです。

胃腸に優しく消化のよい和食がおすすめです。

「軽食・おやつ」を準備

「軽食・おやつ」を準備