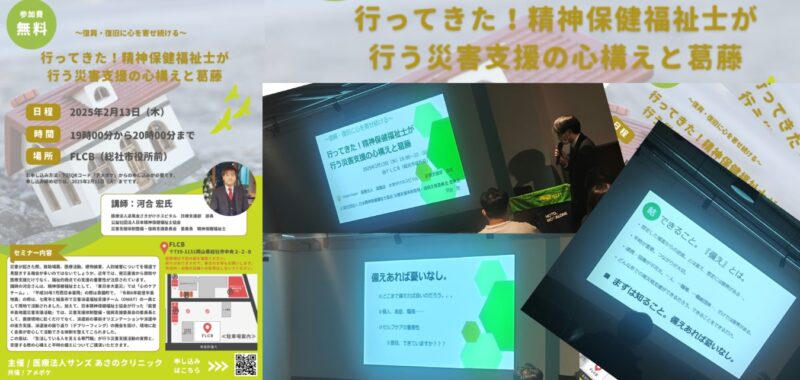

セミナー報告(2025年2月13日開催)

相談員です。

2025年2月13日、医療法人梁風会さきがけホスピタル 診療支援部 部長の河合宏さんを講師にお招きし、

セミナー「~復興・復旧に心を寄せ続ける~ 行ってきた!精神保健福祉士が行う災害支援の心構えと葛藤」

を開催しました。

河合さんとの出会いは、ソーシャルワーカーの団体で共同開催された「ソーシャルワーカーデー」の実行委員会でのご縁がきっかけでした。その後、各地で災害が発生した際には、支援の状況を教えていただくなど、さまざまなことを学ばせていただいてきました。

そんなご縁が続く中で、「いつかは講師をお願いしたい」と話していた企画が、今回ようやく実現しました。

講演では、

- 日常業務の中にいる自分たちが、それぞれの立場から災害支援に関わることができるということ

- 災害が起きたとき、現地に赴く人もいれば、日常業務を支える人もいる。それぞれが支援の一端を担っていること

- 災害とは何か、そして被災した方々の心理状態の変化について

- 精神保健福祉士が災害時に取り組む活動の類型(生涯研修制度共通テキスト[改訂第2版]P.174参照)

などについてお話しいただきました。

また、河合さんご自身の実体験を通じて、「災害支援とは何か」「精神保健福祉士として何ができるのか」を深く語っていただきました。

現地で支援にあたる際の「姿勢」「言葉」「心構え」についても、丁寧にご紹介いただき、「やりたいことをするのではなく、現地が求めることをする」

という支援の原則についても強調されていました。

また、支援者を支えるという視点の重要性や、日本精神保健福祉士協会が実施している事前の打ち合わせや振り返りといった支援体制についても学ぶことができました。

最後に、「備え」として最も大切なことは「日常のつながり」であり、それは平時における連携・協働の積み重ねであるというメッセージをいただきました。災害時も、日頃の関係性が力となり、個人や一つの職場、ひとつの職能団体だけでできることには限りがある、という現実にも触れられました。

今回のセミナーは、非常に示唆に富む貴重な学びの機会となりました。

災害支援というテーマを通じて、私たちはあらためて日常の暮らしや業務に目を向けることができました。このお話は、精神保健福祉士をはじめとする福祉専門職だけでなく、日ごろから人を支援する立場にあるすべての方にとって、大切な視点を得る機会となったと感じています。

第4回 在宅医療事務ミーティング

こんにちは、事務の吉田です🌷

3月22日(土)、23日(日)に、愛媛県松山市で開催された第4回 在宅医療事務ミーティングに、当院より2名で参加してきました。

東は千葉から、西は鹿児島から参加され、いろいろな情報交換をしながら学びの共有ができました✨

時間が足りなかったくらい、とても有意義な時間でした✨

よりよい在宅医療の提供にむけて、学んだ内容を取りまとめて院内で共有していこうと思います😊

実行委員の皆様、大変お世話になりありがとうございました!!

また次回もぜひ参加させていただけたらと思います!

さて、愛媛県松山市ということで…

途中休憩で寄った道の駅にあったみかんジュースの出る蛇口🍊

途中休憩で寄った道の駅にあったみかんジュースの出る蛇口🍊

昼食は、他医療機関のスタッフさんとランチに行きました🍴

愛媛の名物、鯛めし💞毎日食べたいくらい美味でした✨

今すぐできる体にいいこと

こんにちは、訪問診療同行看護師です。

先日、木村セツさんの「新聞ちぎり絵の個展」が開催されている瀬戸内市立美術館まで足を運びました。

セツさんは96歳。6年前に夫を亡くされた後、娘さんの勧めで、新聞を使ったちぎり絵を始めたそうです。

会場には、額に収められた多くの作品が会場に飾られていました。

そのモチーフは食べ物や花や愛猫など、セツさんの人生で出会った物たちで溢れていました。

卵かけご飯のツヤのある黄身の立体感・愛嬌のある愛猫「フクちゃん」の表情など、どの作品もこれが新聞?と見入るものばかり。

色合い・質感など本当にお見事。

会場では、セツさんの制作時の映像も流れていました。集中しながら新聞の色や、貼り直しをするセツさん。その様子を眺めながら声をかける家族。その時の対話もまた、何とも微笑ましく、ほっこりするもの。

セツさんの人柄ももちろん、家族の愛情を感じた個展でした。

○歳だから、止めておこうと思うこともあります。

でも、始めることに、年齢は関係ないよとセツさんから勇気を貰った気がします。

そして次の言葉を思い出しました。

高齢者のフレイル予防(高齢者に限らないと思いますが)に、「教養(きょうよう)」を「今日、用(きょうよう)」に、「教育(きょういく)」を「今日、行く(きょういく)」に置き換えた言葉です。

今日、用=今日、用時がありますか?

今日、行く=今日、行く場所がありますか?

日々の生活の中でちょっとした用事・近所の散歩などでもいいそうです。

セツさんのように、用事があることで、日中生活にワクワク(人生の喜び)も生まれるのではと感じました。

私も、ワクワクを探すことを続けながら、時間を紡げたらと思います。

マイナンバーカードの保険証利用について

こんにちは、事務の吉田です☺️

皆さんはもうマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたもの)を利用されていますか?😊

国民健康保険証や後期高齢者保険証は、今年(2025年)の夏頃に有効期限がきます。有効期限が記載されていない保険証も、今年の12月1日までの有効期限です。

それ以降に利用できる保険証は、「マイナ保険証」または「マイナ保険証をお持ちでない方の資格確認証」となります。

最近ではマイナ保険証を提示される方が増えてきています。当院では受付に顔認証付きカードリーダーを設置しています👌

最近ではマイナ保険証を提示される方が増えてきています。当院では受付に顔認証付きカードリーダーを設置しています👌

マイナンバーカードは持っているけど保険証との紐づけ(マイナ保険証の利用登録)がまだ…という方は、受診する当日でも当院のカードリーダーで利用登録をして使用することができます👍

マイナ保険証の受付は、ご自身での機械操作が必要なため難しく思われがちですが、意外と簡単な操作です😉

ただし、公費受給者証(乳幼児医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療・特定医療費(指定難病)受給者証等)については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本を受付へご提示ください🙏

カードリーダーの操作がわからない時や、ご不明点などあれば、遠慮なく受付スタッフにお尋ねください☺️