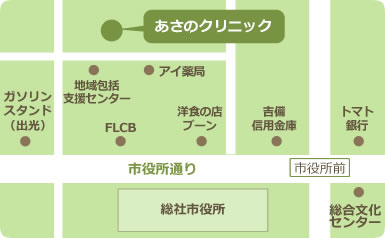

冬に起こる「味覚のバグ」

あさのクリニック管理栄養士です。

冬になるとやたらと甘いものが欲しい

濃い味じゃないと満足できない

外食がいつもよりおいしく感じる

など、味が違うと感じることはありませんか?

実はこれ、気のせいではなく「冬は味覚が変化しやすい」という科学的根拠があるんです。 今回は、そんな「冬の味覚のバグ」を解説していきます。

味を感じるとき、私たちは舌だけを使っているわけではありません。

舌の味蕾(みらい:味を感じる細胞)、料理の温度、香り、血流、自律神経、脳の状態、たくさんの要素が合わさって “味” が生まれています。

冬はこれらの条件が全て変化します。

① 味蕾の機能低下

冬の乾燥は口内の粘膜を弱らせます。味蕾は水分と血流がないと十分に働きません。冬は空気が乾燥している上に暖房などで室内はさらに乾燥し、味を感じにくくなります。冷え性、低血圧の人は特にこの影響を受けやすくなります。

この結果、味を濃くしないと「味がする」と認識できにくくなります。

② 温度による味覚の変化

冬は料理が冷めやすいですよね。この冷たさが味覚に影響を与えます。

甘味:冷たいほど感じにくい

塩味:冷たいほど弱くなる

苦味:冷たいほど強く感じる

旨味:温度変化の影響が少ない

つまり、冬は自然と甘味、塩味を「もっと欲しい」と感じやすくなります。

③ 鼻が乾くと、味も薄くなる

味の約7割は「香り」で感じていると言われています。

冬は、鼻やのどが乾燥しやすい、湿度が低い、風邪を引いて鼻が詰まりやすいなど、香りをキャッチする力を弱めてしまいます。

香りが弱い → 味がぼやける、という流れで気づかないうちに調味料が増えてしまうことがあります。

④ 日照時間の少なさと甘味欲の関係

冬になると日照時間が短くなり、脳内のセロトニンが減りやすくなります。

セロトニンが少なくなると、気分が落ちやすい、イライラしやすい、やる気が出にくい…などの状態になりやすく、脳は「早く気分をあげられるもの=甘味」を求めるようになります。

冬の「甘い物が止まらない…」は、心の弱さではなく脳の自然な反応なのです。

冬の味覚の整え方

温かい料理を中心にする

料理の温度をあげるだけで、味覚の感度がぐっと戻ります。

スープや鍋、蒸し野菜などの温かい料理をいただきましょう。

片栗粉でとろみをつけるのもおすすめです。

香りの力を借りる

香りが脳を刺激して「美味しい」と判断します。薄味でも香りで満足度をアップしてくれます。

昆布、鰹

グルタミン酸、イノシン酸

の旨味で相乗効果

干し椎茸

グアニル酸で植物性でも

深いコク

柑橘類

塩分がなくても

爽快感アップ

ハーブ

香りが脳の報酬系を

刺激します

乾燥対策

乾燥の定義は湿度が50%以下とされています。40%以下になるとウィルスも増殖しやすくなります。

加湿器をつけたり、濡れたタオルを部屋にかけるなどして湿度を保ちましょう。

また、温かい飲み物をこまめに飲むなどして、舌の乾燥対策も大切です。

軽い運動で血流をよくする

味蕾は、血液で栄養が運ばれます。

「血流が悪い = 味覚が鈍る」ということに。

食後の散歩や、デスクワークの合間の肩甲骨回し、TVを見ながら足首回しなど、すきま時間を見つけて体を動かしましょう。

日光を浴びて睡眠を整える

甘いものへの欲求は、ストレスと睡眠不足で強くなることが知られています。

日光を浴びる → セロトニン産生 → 夜メラトニンを産生 → 睡眠

この流れが安定すると甘いものへの衝動も落ち着いてきます。

メラトニンはセロトニンを原料とし、朝日を浴びてだいたい15時間後(就寝の1~2時間前)くらいからメラトニンの分泌が活発になり眠くなります。

さいごに

味覚が鈍る時期 = 逆にケアの効果を感じやすい時期です。

温かく、香りを楽しみ、潤し、動き、眠る。

どれも特別なことではなく、「冬の体を優しく扱う暮らし」です。

味覚が整うと、少しの甘味や塩味でも満足でき、食材そのものの味や香りを楽しむことができます。

冬は味覚を育て直すチャンスかもしれません。無理せず日々の習慣の中で整えていきましょう。

2026年は午年!

あさのクリニック管理栄養士です。

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

2026年は午年です。わたくしごとですが、年女です。

ただ年女なだけで占い師でもなんでもないですが、2026年の運勢やラッキーカラーなどを紹介したいと思います。

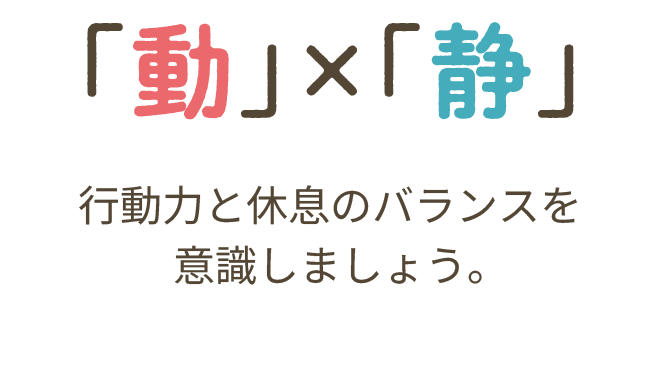

2026年のテーマは「情熱と調和」

「火」のエネルギーをもつ午年は、勢いがあり、チャレンジや変化に追い風が吹く年です。

しかし、火が強すぎると燃え尽きてしまうように、「動く」だけでなく「整える」ことも意識することがポイントです。

ラッキーカラー

服やアクセサリー、スマホケースなど毎日触れるものに取り入れるのがおすすめ。

ラッキーキーワード

ラッキーアクション

心と体

朝のストレッチ、夜のデジタルデトックスで自律神経を整え、

火のエネルギーを安定させる。

人間関係

午年は“ご縁”が動く年。

会いたい人に会ったり、ずっと連絡できていなかった人に連絡するなど、

軽やかに行動するほどチャンスが増えます。

暮らし

火の年はエネルギーが強いので、「風通し」を意識して、部屋の模様替えや断捨離、

観葉植物を飾ったりするのがおすすめ。

2026年は「行動」と「休息」を上手に使い分けることが大切。

睡眠不足が続くと自律神経を疲れさせ、せっかくの行動エネルギーを空回りさせてしまいます。

また、食べることも自分を整える身近な方法の一つです。

食事時間を一定にし、腹八分目を意識するだけでも 身体が楽になります。

2026年も素晴らしい年になりますように。

心の大掃除!

年末が近づくと大掃除をしないと!と少し憂鬱な気持ちになるのは私だけではないはず。

クリスマスが終わって年末ムードになってから焦り始めるのは毎年のことです。

家の大掃除も大事ですが、心にも1年間の”ほこり”のような感情がたまることがあります。

たとえば、

「もう少し頑張れたのに」もしくは、「こんなに頑張ったのに!」

「ついイライラしてしまった」

「人に気をつかいすぎて疲れた」 などなど

小さな後悔やモヤモヤが心の奥にずっと居座っていませんか?

ストレスや感情の未処理分がたまると、「なんとなく気分が重い」「眠りが浅い」など体へ影響を及ぼします。

そして、ストレスが続くと、体は常に「戦うモード(交感神経優位)」になり、肩こり・頭痛・胃腸の不調・食欲の変化などに現れることも。

2025年のストレスは2025年もうちで処理し、新しい気持ちで2026年を迎えたいですよね。

心のデトックスとは『気づいて手放す』こと

心理学では、感情を押し込めずに”気づいて表現する”ことが、ストレスを軽くし、自律神経を整える助けになるといわれています。

心のモヤモヤを、丸めてポイ!

「〇〇を無理して頑張っていた」

「△△が心残りだった」

「▢▢の一言が少し引っかかっている」

など、心のモヤモヤを書き出し、くしゃっと丸めて捨てる。それだけでも不思議と胸の奥がすっきりします。

トイレットペーパーに書いてトイレに流すというやり方をすすめている方もいらっしゃいます。

(やってみましたが、トイレットペーパーはなかなか書きにくいです…。)

家族や友人に話を聞いてもらうのもおすすめです。

“話す=放す”ように、声に出して話すことにより気持ちの整理ができ、思いを手放すことができます。

ポイントは話す相手をきちんと見極めること。

ただただ話を聞いてもらえる相手でないと、意見されたり、否定されてしまったり、余計にストレスが溜まってしまいます。

話を聞いてもらった後は相手にお礼を言うことも忘れずに。

自分をねぎらう言葉を添えて

デトックスのあとはぜひ自分への『ありがとう』も忘れずに。

「ここまでよくやってきた!」「今年も頑張った!」そんな自分で自分を労う一言が心の栄養になります。

完璧じゃなくてもいい。自分なりに頑張った!それを認めるだけでも心は静かに整っていきます。

私たちの「こころ」と「からだ」は思っている以上に深くつながっています。

まずは心のモヤモヤに気づくこと。何にモヤモヤしているのか明確にするだけでも心が落ち着きます。

見て見ないフリをしていると、ストレス発散のために暴飲暴食や買い物へと向かいやすくなります。

気持ちが落ち着くと、食欲や消化のリズムも自然と整っていきます。

忙しい12月こそ、心のメンテナンスが大切です。心を軽くして、新しい年を穏やかな気持ちで迎えましょう。

冬太りを防ぐ!秋の食欲と上手に付き合うコツ

あさのクリニック管理栄養士です。

今年は、夏時点での長期予想では11月くらいまで暑いと言われていましたが、10月下旬からグッと気温が下がり、ちゃんと秋がきてホッとしました。

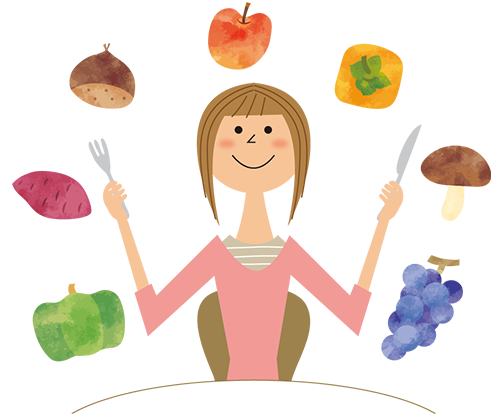

秋といえば「食欲の秋」。気温が下がることで基礎代謝が上がり、体は自然とエネルギーを欲するようになります。さらに日照時間が短くなると「幸せホルモン」セロトニンが減りやすく、食べることで気分を安定させようとします。

つまり、秋に食欲が増すのは自然なことなんです。

でも、そのまま食べすぎが習慣化すると、冬に入って「気付いたら体が重い…」ということになりかねません。そこで、我慢しなくてもできる食事の工夫を紹介します。

我慢しなくてもできる食事の工夫

① よく噛む&食物繊維で「満腹感」を味方にする

- サラダや温野菜、きのこ類、海藻を取り入れたおかずを1品足す

食物繊維が多い食材を先に食べる ことにより血糖値の急上昇も防げます。 - よく噛むことで自然と食べすぎ防止に

理想は20分以上かけてゆっくり食べることです。

② 温かいスープを取り入れる

- 野菜たっぷりの味噌汁やスープは、体を温めつつ満足感アップ

「汁物を1品足す」だけで主食、主菜の食べすぎを防ぐことができます。

③ 間食は「血糖値」を意識したおやつ選び

- チョコやスナック菓子よりも、栄養があるナッツやチーズがおすすめ

焼き芋やドライフルーツも体にいいですが、血糖値が上がりやすい食品のため、食べるなら少量にしましょう。

温かいお茶やハーブティーと一緒に食べると少量でも満足感が増します。

④ 夕食は「早め・軽め」がカギ

- 夜遅い食事は胃腸に負担がかかり脂肪が蓄積されやすくなります。

- 主食を控えめにして、野菜・タンパク質が多めの食事にしましょう。

⑤ 秋の味覚は工夫して楽しむ

- 栗ご飯やサツマイモご飯は雑穀米と合わせて血糖値の上昇をゆるやかに。

- 焼き芋は冷まして食べる。

サツマイモに含まれる栄養素「レジスタントスターチ」はでんぷんの一種で、食物繊維と似た働きをし、腸内環境を整える効果が期待できます。

レジスタントスターチは一度加熱した後に冷やすと増加します。

- 果物(柿・ぶどうなど)はまだまだ活動する朝食、昼食と一緒に食べましょう。

さいごに

秋の食欲増進は、自然な体のリズムです。

芋類、お米など炭水化物,のおいしいものがたくさん旬を迎えます。

やっぱり焼き芋は焼きたてアツアツを食べたいし、芋栗系のスウィーツはたくさんあるし…

誘惑ばかりですが、血糖値の急上昇を意識するだけでも冬太りはかなり防げます。

推し活、旅行、イベント前日、当日の過ごし方

あさのクリニック管理栄養士です。

日本の最高気温を更新した今年の夏は本当に暑かったですね。外出も億劫になるほどでした。

10月になり、そろそろどこかに行こうかと予定を立てている方もいるかもしれません。

推しのライブや旅行、イベントなど「この日だけは絶対に体調万全でいたい!」と思っていても、

前日に食べすぎたり飲みすぎたり、当日なんとなく胃が重い…体がだるくて楽しめなかった…ということ

ありませんか?

今回は最高のコンディションで本番に望むための、整え方を紹介します。

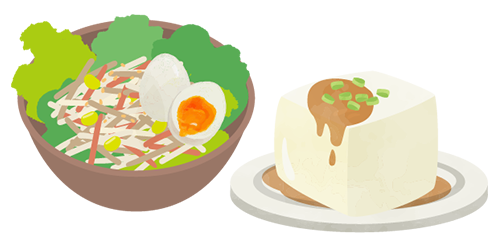

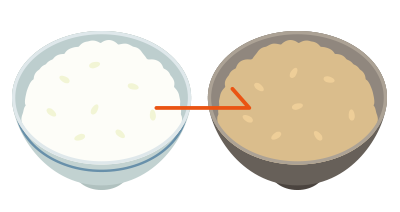

前日の食事で整える『ベース作り』

胃腸に優しく消化のよい和食がおすすめです。

胃腸に優しく消化のよい和食がおすすめです。

ご飯、味噌汁、魚や豆腐など消化に負担のかからないタンパク質を。

揚げ物やスパイシー系は控えめに。

就寝の3時間前までには夕食を終わらせておきましょう。

甘い物は昼間に

夜の糖分は睡眠の質を下げたり、翌朝のだるさにつながることもあります。

まだまだ活動する昼間に食べるようにしましょう。

当日は朝食を食べて整える。

炭水化物+タンパク質+ビタミンB群でエネルギーをチャージ!

例)おにぎり+ゆで卵+ミニトマト

トースト+ヨーグルト+バナナ

ご飯+お味噌汁+納豆+ほうれん草

食べすぎはNG。腹6~7分目で軽やかに

移動が多い日は、満腹すぎると逆に疲れやすいので要注意。

朝ご飯を食べない派の方は…

スムージーやヨーグルトなどドリンク感覚で栄養を補給!

無理して食べなくても、「水分+栄養」の形で補いましょう。

夜の「ちょい足し」で、朝のエネルギーをキープ!

朝に栄養をしっかり摂れない人は、エネルギーになる栄養素を夜に仕込みましょう。

例)いつものご飯を玄米ご飯に(糖質+ビタミンB群)

味噌汁+豆腐+卵(タンパク質&アミノ酸補給)

持ち物&現地でのポイント

「軽食・おやつ」を準備

「軽食・おやつ」を準備

ドライフルーツ、ナッツ、高カカオのチョコなどを準備しておき、急な空腹や長時間の待機にもおすすめです。

飲み物はなるべく常温で

冷たい飲み物は胃腸に負担がかかります。体を冷やしすぎない工夫をしましょう。

さいごに

10月13日で大阪万博も閉幕します。9月くらいから駆け込みで入場者数もかなりの人数になっていますね。テーマパークでは予想外の天候、想像以上の込み具合、食事の時間がずれてしまうなど体力的にも精神的にも疲れてしまいます。前日からの準備が当日の気分やパフォーマンスに大きく影響します。特別な日は、心も体も軽やかに整えておきたいですね。

万博は閉幕してしまいますが、暑くて夏に思い出を作れなかったという方はこれからの季節を目一杯楽しみましょう!

今年の紅葉は少し遅めで岡山県の見頃は11月下旬だそうです。