秋の気配、こころのゆらぎを整える

あさのクリニック管理栄養士です。

9月になっても暑い日が続きますが、季節が移り変わり始めるこの時期は、身体も心も“移行期”で頑張っています。なんとなく気分が沈んだり、やる気が出なかったり、感情が揺れやすくなったり…。

季節と生理的な変化が影響する自然な反応なのです。

なぜ気分が不安定になるの?

夏から秋への気温・気圧の変化→自律神経の乱れやすい

夏から秋への移り変わりは、朝晩の冷え込み、日中との寒暖差、気圧の上下がとても大きい時期です。この環境の変化に体がついていけず、自律神経(交感神経、副交感神経)のバランスが乱れやすくなります。今年は5月〜6月の気温差などにより同じように体調を崩す方が多く見受けられました。

自律神経は体温・血流・内臓の働きと心の安定にも深く関係しているので、環境変化が続くとどうしてもメンタルも不安定になります。

日照時間が短くなる→セロトニン、メラトニンのリズムが乱れる

だんだんと日が短くなると私たちの体内時計に影響を与えます。

セロトニン(幸せホルモン)の分泌が減りやすく気分が沈みがちになります。

夜のメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌も乱れて睡眠リズムが崩れます。

特にセロトニンはストレス緩和、前向きな気持ち、心の安定に深く関係しています。

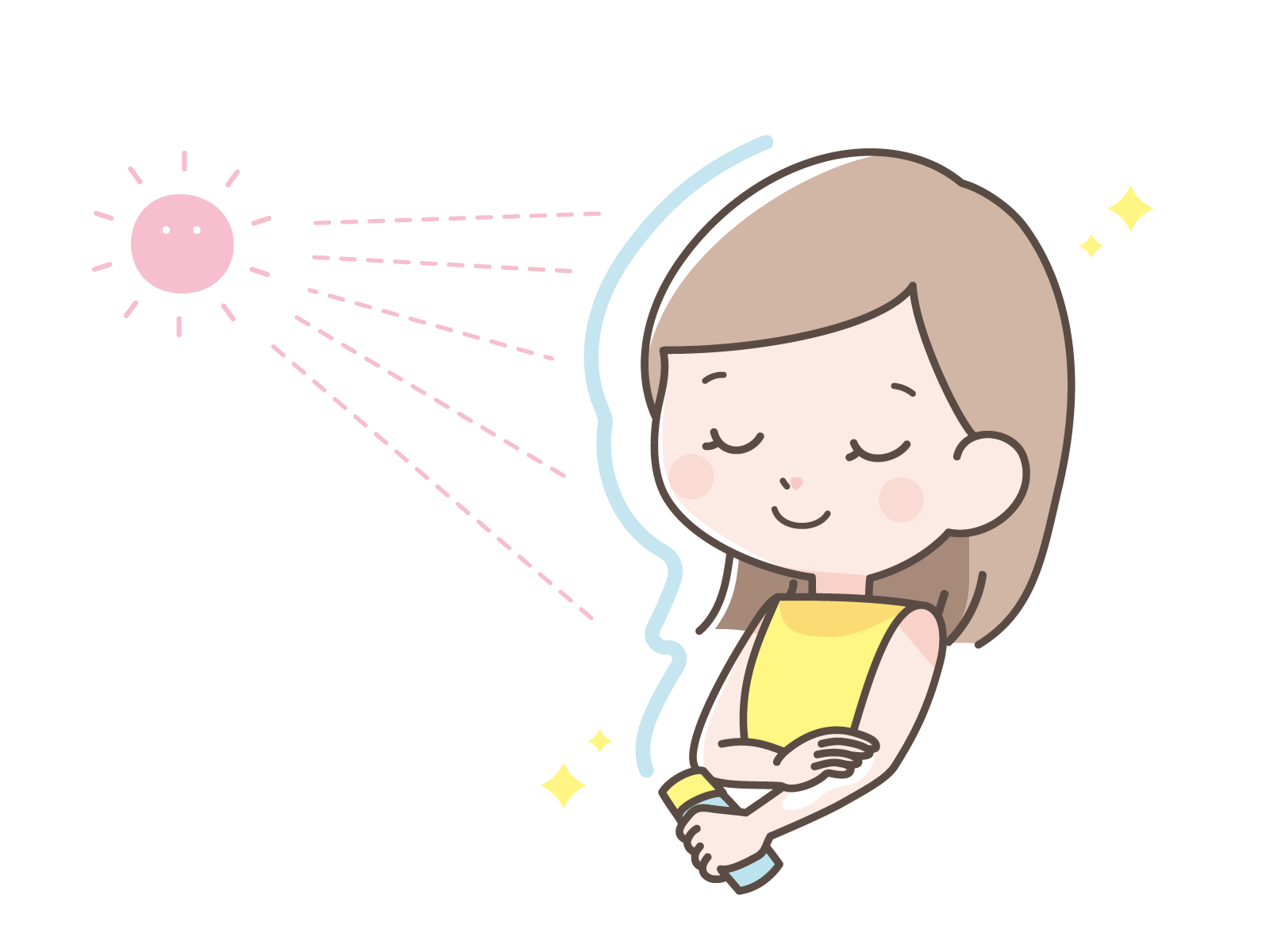

このセロトニンは「朝日を浴びる、リズムよく咀嚼する、一定の運動をする」ことで活性化されるのですが、日照時間が減る9月以降はセロトニン不足に陥りやすいのです。

夏の冷え、疲労の蓄積→胃腸が弱り、メンタルにも影響

夏の間に冷たい飲み物やアイス、冷房などで体が冷えていませんか?

胃腸の冷えや疲れは秋口に影響を及ぼします。

胃腸が弱ると栄養吸収が低下し、脳に必要な栄養も不足します。

腸は第二の脳と呼ばれるほど感情や気分と密接に関係しています。腸内環境が乱れると、セロトニンの生成も低下してしまうのです。

食でできる、こころのゆらぎ対策

セロトニンを生成する食材をとる。

トリプトファンがビタミンB6と結びつき、セロトニンが生成されます。これらを含む食品を食事の中に取り入れましょう。

バナナ、納豆、豆腐、乳製品、卵、ナッツ など

腸を整え、気持ちも整う。

腸内環境は第二の脳!善玉菌を増やすことがメンタル安定の近道です。

味噌、ヨーグルト、ぬか漬けなどの発酵食品と合わせて、食物繊維を多く含むごぼうやきのこ類、海藻類などを積極的に摂りましょう

温かい飲み物やスープで「ほっ」とする時間を作る。

身体が冷えると、心も冷えて固まってしまいます。

ハーブティーやお味噌汁など、五感で安心できるものを取り入れましょう。

さいごに

気持ちが揺らぐことは季節と共に生きていると当たり前のことです。

気持ちが揺らいだ時は、「私、疲れてるかも。」と気付いてあげることが心と身体の回復の第一歩です。

食事以外にも、ストレッチや深呼吸などできることから少しずつ取り入れてみましょう。

また、今年は何かと情報に振り回されやすかったように思います。

TVをつけない日や携帯に触らない時間を意識的に作る『デジタルデトックス』も心身の安定におすすめです。

暑い国の知恵に学ぶ!世界の夏バテ対策

あさのクリニック管理栄養士です。

今年の夏は梅雨明けから高い気温が続いていますね。昨年2024年8月の岡山県の平均気温は28.9℃、最高気温の平均は35.7℃、最低気温の平均は27.5℃でした。今年は昨年以上の高温が予想されます。

室内ではエアコンやサーキュレーターを使って温度を調整し、『室内熱中症』を予防しましょう。

年々暑くなっているように感じる日本ですが、世界に目を向けるともっと暑い国がたくさんあります。

日本より暑い国はどうやって暑さをしのいでいるのか見てみましょう!

タイ

タイは一年中蒸し暑い気候ですが、食を通じた暑さ対策の知恵が根付いています。

代表的な料理のひとつに「トムヤムクン」があります。トムヤムクンは、唐辛子の辛味、レモングラスやライムリーフの爽やかな香り、魚介のうま味が合わさった世界3大スープの一つです。食べた瞬間から体が温まり、じわっと汗をかくことで、体内の熱を放出して体温を下げる効果があります。

このようにタイ料理では「スパイスを使って一時的に体温を上げ、汗をかいて冷ます」という、自然なクールダウンの方法がとられています。

また、パクチーやバジルなどのハーブも多様され、消化を助けたり、体内の熱を整えたりする役割を果たしています。香りの強いハーブやスパイスは、食欲が落ちやすい夏にも効果的です。

さらに、ココナッツミルクを使ったグリーンカレーなどは、脂肪の吸収を助けながらエネルギー 補給にもなるため、暑さでバテがちな夏の栄養源としても優れています。

インド

灼熱の太陽が照りつけるインド。昨年インドの首都ニューデリーでは観測史上最高となる52.3℃を記録しました。そんな過酷な暑さのインドでも、スパイスの効能を活かした食文化と乳製品を使って体調を上手に整えています。

インド料理といえば欠かせないのが「カレー」です。ターメリック、クミン、コリアンダー、ジンジャーなど、多くのスパイスがブレンドされ消化促進、抗炎症、抗酸化作用といったさまざまな健康効果が期待できます。

スパイスは体を温めるイメージですが、消化を助け、胃腸の働きを高めることで内側の熱を巡らせて冷ます役割があります。暑さで食欲が落ちやすい夏にこそ、少量のスパイスをうまく取り入れましょう。

また、インドではヨーグルトも日常的に使われています。特に「ラッシー」は暑さで乾きがちな体に潤いを与え、乳酸菌で腸内環境を整えてくれる夏の強い味方です。ほんのり甘くて飲みやすいタイプや、塩味の効いたソルティラッシーなどバリエーションも豊富です。

クウェート、イラク、イラン

クウェートは2016年に54.0℃と非常に高い気温が記録されています。砂漠地帯で、真夏は日中50℃超えも珍しくありません。

イラクは50℃を超える日が続くことも多く、湿度の低い乾燥地帯は日陰でも過酷な気候です。

イランも気温50℃以上を記録することがあり、南部の砂漠地帯は特に暑いです。

そんな中東地域でも、ヨーグルトやラッシーなど発酵乳製品を摂り体の熱を鎮めたり、ペパーミントティーやハーブの冷却効果を活用しています。

さいごに

暑い国々で共通するのは食で整える知恵が生活に根付いていることです。

暑いからといって冷たいものばかり食べるのではなく、敢えて熱いものや辛いものを食べて汗をかく!

夏バテ予防にはこれが1番なのかもしれませんね。

建物の中はクーラーが効きすぎていることが多く、体は意外と冷えてしまっています。

暑い屋外では冷たいものを飲んでも、屋内では温かい飲み物を飲むなど工夫してみましょう。

また、夏野菜は生で食べがちですが、体を冷やす作用があるためラタトゥイユやカレーなど火を通して食べるのもおすすめです。

紫外線対策について

あさのクリニック管理栄養士です。

本格的に暑くなってきましたが、暑さ対策、熱中症対策はされていますか?

水分補給については2024年7月のブログ「水分補給」を御覧ください。

熱中症対策だけでなく、紫外線対策も必須です。

紫外線は肌へのダメージだけでなく髪や目にも影響します。

紫外線

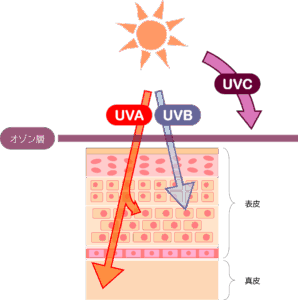

紫外線には『UV-A』『UV-B』『UV-C』の3種類がありますが、『UV-C』はオゾン層で吸収され地上に到達しません。

地上に到達するのは『UV-A』と『UV-B』です。

『UV-A』は、肌の奥の真皮まで届いて肌老化の原因になります。急激な炎症を起こすことはありませんが、対策をせず長期的に浴びるとシワやたるみの原因になります。

室内や窓ガラスも通過し、1年を通して地表に届く量が多く、日差しの強くない季節でも油断は禁物です。

『UV-B』は、赤くなってヒリヒリした炎症や水ぶくれを引き起こします。日焼け後にメラニンの生成を促進し、シミやそばかすの原因となるだけでなく角層の保湿力を低下させ、肌のカサつきやキメの乱れなどの悪影響をもたらします。夏に特に強くなりますが、春先から量が急増します。

日焼け止め表示

-

SPF(Sun Protection Factor)

主に『UV-B』を防ぐ指標。

数字は何倍の時間、日焼け(赤くなる)を防げるかの目安です。

例えばSPF30は、何も塗らないときの30倍の時間UV-Bを防ぐことになります。

SPF1あたり約15~20分の効果。SPF30で約7~10時間の保護が可能。 -

PA(Protection Grade of UVA)

『UV-A』の防御力を示す指標。

「+」が多いほどUV-Aカット効果が高いとされています。

PA+:効果あり

PA++:かなり効果あり

PA+++:非常に効果あり

PA++++:きわめて高い効果

紫外線による髪の毛への影響は、キューティクルが破壊されてパサつきや枝毛、艶が低下したり、カラーリングの退色、抜け毛・かゆみ・乾燥の原因にもなります。

髪用のUVカットスプレーをしたり、帽子や日傘を使って紫外線から守りましょう。

目への影響は、紫外線が角膜を傷つけて、炎症や痛み(紫外線角膜炎)の原因になり、長期的には白内障や黄斑変性症のリスクを高めます。

また、目から入った紫外線が肌のメラニン生成を促します。

サングラスをかけることで簡単に目を保護することが可能ですが、サングラスの色の濃さではなくUVカット率が重要です。UV400や紫外線99%以上カットと表示があるものがおすすめです。

サングラスの色が濃すぎると目は暗い場所にいると判断して瞳孔を開きます。サングラスの色が濃いだけでUVカット機能がついていないと、かえって多くの紫外線が目の奥まで入り込み白内障など目の病気のリスクが上がります。サングラスのUVカット機能の耐久年数は一般的に約2~3年が目安とされています。UVカット加工は紫外線にさらされるたびに少しずつ劣化します。

日焼け、シミ予防に効果的な栄養素と食材

ビタミンC

メラニンの生成を抑制し、シミ・くすみ予防になります。抗酸化作用で紫外線ダメージから肌を守ります。

食材:キウイ、いちご、パプリカ、ブロッコリー、カカドゥプラム

ビタミンE

血行促進と抗酸化作用で肌のターンオーバーを助けます。ビタミンCと一緒に摂ると効果アップします!

食材:アーモンド、ひまわりの種、アボカド、うなぎ、かぼちゃ

βーカロテン(ビタミンA)

紫外線によるダメージを軽減し、肌を健康に保ちます。

食材:にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、小松菜

リコピン

強力な抗酸化作用でUVダメージから細胞を守ります。加熱すると吸収率がアップします。

食材:トマト(トマトジュースや加熱調理がおすすめ)、すいか

ポリフェノール

抗酸化作用で肌老化の原因となる活性酸素を除去します。

食材:ブルーベリー、赤ワイン、カカオ、緑茶

日焼け後におすすめの食べ物

- ヨーグルト(タンパク質+乳酸菌)

- 納豆・豆腐(イソフラボン+たんぱく質)

- 鮭・まぐろ(アスタキサンチン、ビタミンB群)

外側からの日焼け止め対策+内側からの抗酸化食材摂取のWケアはとても効果的です!

カカドゥプラムはオーストラリア原産のスーパーフルーツで世界で最もビタミンC含有量が高い果実として注目されています。

ビタミンC含有量は100gあたり約3,000mg~5,000mg以上で、レモンの50~100倍です。

抗酸化成分であるポリフェノール、エラグ酸、フラボノイド類が豊富で肌老化やシミの原因となる活性酸素除去に役立ちます。

最近カカドゥプラムエキス配合のクリームを見つけて即買いしました。

効果を期待して今年の夏はカカドゥプラムクリームをしっかり塗りこもうと思います!

災害時のトイレ事情

あさのクリニック管理栄養士です。

昨年9月のブログで防災の日にちなんで備蓄の話に触れましたが、皆さん備蓄はすすんでますか?

私はセール期間を利用して、水、羊羹、レトルト食品、パックご飯などを購入してみました。

長期保存のできるα米や缶詰などを購入したいところですが、長期と言えど食べずに保存期間が過ぎてしまうのは勿体ないし、おいしく食べられるのか?そして何より少し高価である、、、、という理由から手を出せずにいます。長期保存食の試食ができたらいいですね。

私たちの身体には、食べることと同じくらい大切なことがあります。それは「排泄」です。

食べると当然のことながら排泄します。

実は災害時に1番必要になるのはトイレだそうです。喉の渇きや空腹感は多少の我慢は可能ですが、排泄という生理現象は我慢することは不可能です。

排泄を我慢してしまうと尿路感染症や便秘など身体へ影響が及びます。トイレを我慢するために水分摂取量を減らしてしまい、エコノミー症候群へとつながる可能性もあります。

仮設トイレも食料や水と同じく、避難所にすぐ届くわけではありません。そこで必要になるのが携帯トイレです。

携帯トイレには様々な種類があります。例えば、既存の便器に袋をかけて吸水シートや凝固剤を入れて使用するものや、段ボール製で組み立て式になっているもの、さらに袋状になっているものなど様々です。

携帯トイレは何回分必要?

では携帯トイレをどれくらい備蓄しておけばよいのでしょうか?

一般的に一人当たりのトイレ回数は1日5〜7回くらいと言われています。

ここから各ご家庭の人数に合わせて携帯トイレの必要数を計算できます。

一人暮らしの場合35回分、二人暮らしの場合70回分、4人暮らしの場合140回分となります。

季節や水分摂取量にもよりますが、自分の朝起きてから寝るまでの1日のトイレ回数を数えてみると7〜10回でした。

非日常の状況になると体調も変化します。保管スペースの広さにもよりますが、なるべく多めに準備しておくと安心ですね。

また、携帯トイレと一緒にトイレットペーパーも必要になります。トイレットペーパーは、1人1週間1ロールを目安に備蓄しておけば安心です。

他にも、停電時のためにランタンやヘッドライト、手指消毒のためのウェットティッシュの準備も必要です。

自然災害、長期の停電や断水を経験していないと、トイレ事情がいかに大切かということはイメージしにくいと思います。

日本トイレ研究所 https://www.toilet.or.jp/

上記サイトにて様々な視点からのトイレ問題についてわかりやすく書かれています。

どの記事もとても興味深いので、是非ご一読ください。

土用の期間

あさのクリニック管理栄養士です。

GWが終わりました。みなさん体調はいかがでしょうか?

5月のGW明け頃、心身に不調を来した状態のことを「五月病」と言います。

五月病が初めて医学会で発表されたのは1961年。アメリカの精神科医が入学から1か月ほど経過した大学生に見られる無気力、無関心など軽いうつ症状を報告しました。その後日本では1968年に流行語になりました。

4月に就職や入学、異動やクラス替えなどの環境変化があり、その環境に適応できないと5月のGW明け頃から気分の落ち込み、不眠、食欲低下などの症状が出はじめます。

特に環境の変化もないけど、なんとなく体調不良がある…という方は、もしかしたら「春の土用」が影響しているかもしれません。

夏に土用の丑の日にウナギを食べることは一般的ですが、春夏秋冬すべてに土用の期間があります。

2025年の土用

・冬の土用:1/17~2/2(立春:2/3)

・春の土用:4/16~5/4(立夏:5/5)

・夏の土用:7/19~8/6(立秋:8/7)

・秋の土用:10/20~11/6(立冬:11/7)

土用の起源は、古来中国から伝わる「陰陽五行説」に由来します。

陰陽五行説では、自然界は木・火・土・金・水の5つの要素から成り立っているという思想です。

季節もこの5つの要素に当てはめて、春:「木」、夏:「火」、秋:「金」、冬:「水」、「土」は季節の変わり目である立春、立夏、立秋、立冬の前18日間に割り当てられました。

昔から土用の期間は季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期でもあるため、季節にあった食養生が行われていました。

春:土用の「戌」の日

「い」のつく食べ物:いわし、いちご、イカ、インゲン豆、芋など

白い食べ物:大根、カブ、しらす、豆腐、ご飯、お餅など

夏:土用の「丑」の日

「う」のつく食べ物:うなぎ、瓜、梅干し、うどん、馬肉など

黒い食べ物:うなぎ、ひじき、シジミ、ナス、黒豆、黒砂糖、黒ゴマなど

秋:土用の「辰」の日

「た」のつく食べ物:玉ねぎ、タコ、大根など

青(緑)の食べ物:青魚(サンマ、サバ、イワシなど)

冬:土用の「未」の日

「ひ」のつく食べ物:ひらめ、ヒラマサ、ひらたけ、ひよこ豆など

赤い食べ物:トマト、パプリカ、りんごなど

春の土用は終わりましたが、あっという間に夏の土用がやってきます。

今年の土用の丑の日は2024年と同じく2回あり、7/19(土)と7/31(木)です。

1回目の丑の日を「一の丑」、2回目の丑の日を「二の丑」と呼びます。

毎年うなぎの値上がりが気になるところですが、うなぎだけでなく、うどん、梅干し、ひじきなど手頃な食材を取り入れて季節の変わり目を元気に乗り切りましょう!