熱中症予防 声かけプロジェクト

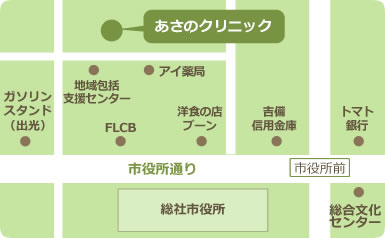

あさのクリニックは

『熱中症予防 声かけプロジェクト』に参加・応援しています

クリニック待合には、ウォーターサーバーも設置していますので、水分補給にご利用ください。

熱中症予防 5つの声かけ

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(案)が公開されています。

新聞やニュースでご存知の方もいらっしゃると思いますが、

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン (案) が公開されて、厚生労働省では意見募集をしています。

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 の平成30年4月20日の 『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイド ライン(案)に関する意見募集について 』http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173390 には、

平成28年5月に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法 律第29号)に基づき、平成29年3月に策定された成年後見制度利用促進基本計画に おいて、「意思決定の支援の在り方についての指針の策定に向けた検討等が進めら れるべき」とされたことを踏まえ、これまで行った老人保健健康増進等事業におけ る認知症の人の意思決定支援に関する指針策定のための意思決定に関する研究を 基に、今般「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン (案)」を作成しました。

とあります。

このガイドラインは、中京大学の稲葉教授が研究代表者であり、中京大学のホームページでも紹介されていました。

https://www.chukyo-u.ac.jp/research_2/news/2018/04/012670.html

研究事業の名称は、『日常生活や社会生活等において認知症の人の意思が適切に反映された生活が送れるようにするための意思決定支援のあり方に関する研究事業』とあります。

ガイドラインの中には、

・ 普段から、我々⼀⼈⼀⼈が⾃分で意思を形成し、それを表明でき、その意思が尊重され、 ⽇常⽣活・社会⽣活を決めていくことが重要であることは誰もが認識するところである が、このことは、認知症の⼈についても同様である。

・ 誰の意思決定⽀援のためのガイドラインか

○ 認知症の⼈(認知症と診断された場合に限らず、認知機能の低下が疑われ、意思決定能 ⼒が不⼗分な⼈を含む。以下、「認知症の⼈」 ないし「本⼈」という)を⽀援するガイド ラインである。

・ 誰による意思決定⽀援のガイドラインか

○ 特定の職種や特定の場⾯に限定されるものではなく、認知症の⼈の意思決定⽀援に関わ る全ての⼈(以下「意思決定⽀援者」という)による意思決定⽀援を⾏う際のガイドラ インである。

○ その多くはケアを提供する専⾨職種や⾏政職員等であるが、これだけにとどまらず、家 族、成年後⾒⼈(脚注ⅲ)、地域近隣において⾒守り活動を⾏う⼈、本⼈と接し本⼈をよ く知る⼈などが考えられる。

○ ケアを提供する専⾨職種や⾏政職員の例として、医師、⻭科医師、薬剤師、看護師、ケ アマネジャー、相談⽀援専⾨員、⽣活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉⼠、 ⺠⽣委員、社会福祉施設、医療機関、認知症初期集中⽀援チーム、認知症地域⽀援推進 員、認知症疾患医療センター、介護サービス事業所、障害・福祉サービス事業所、訪問 看護ステーション、市町村などが考えられる。

・ 意思決定⽀援とは何か(⽀援の定義)

○ 認知症の⼈であっても、その能⼒を最⼤限活かして、⽇常⽣活や社会⽣活に関して⾃ら の意思に基づいた⽣活を送ることができるようにするために⾏う、意思決定⽀援者によ る本⼈⽀援をいう。

○ 本ガイドラインでいう意思決定⽀援とは、認知症の⼈の意思決定をプロセスとして⽀援 するもので、通常、そのプロセスは、本⼈が意思を形成することの⽀援と、本⼈が意思 を表明することの⽀援を中⼼とし、本⼈が意思を実現するための⽀援を含む。

・意思決定⽀援者は、認知症の⼈が、⼀⾒すると意思決定が困難と思われる場合であって も、意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性について認識することが 必要である。

○ 本⼈への⽀援は、本⼈の意思の尊重、つまり、⾃⼰決定の尊重に基づき⾏う。したがっ て、⾃⼰決定に必要な情報を、認知症の⼈が有する認知能⼒に応じて、理解できるよう に説明しなければならない。

○ 意思決定⽀援は、本⼈の意思(意向・選好あるいは好み)の内容を⽀援者の 視点で評価し、⽀援すべきだと判断した場合にだけ⽀援するのではなく、まずは、本⼈ の表明した意思・選好、あるいは、その確認が難しい場合には推定意思・選好 を確認し、それを尊重することから始まる。 ○ 認知症の⼈は、⾔語による意思表⽰が上⼿くできないことが多く想定されることから、 意思決定⽀援者は、認知症の⼈の⾝振り⼿振り、表情の変化も意思表⽰として読み取る 努⼒を最⼤限に⾏うことが求められる。

など、多く認知症に関わる支援者にとって、大切な事がガイドラインには記載されています。

最近は、『人生最終段階の意志決定支援』という言葉をよく聞きますが、今回のガイドラインの『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援』という日常生活という部分に目を向け、私たちが日々行っている、医療・介護等の支援の方法や姿勢などを振り返る機会になるのではないかと、個人的に感じました。

ガイドラインは以下の2つのサイトで確認できます。

中京大学老人保健健康増進事業の成果報告についてのページ https://www.chukyo-u.ac.jp/research_2/news/2018/04/012670.html

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(案)

電子政府の総合窓口e-Gov(イーカブ)のページ

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン (案)

石松先生の突撃訪問

医師募集のお知らせ

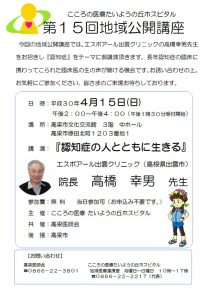

認知症の人とともに生きる

表題は、平成30年4月15日に岡山県高梁市にある、こころの医療たいようの丘ホスピタル主催の

第15回 地域公開講座の講師である高橋幸男先生(エスポアール出雲クリニック 院長)の講演テーマです。

あさのクリニックからは、相談員の向川が聴講してきました。

高橋先生のお名前がこれまでに、書籍やTVなどで見聞きしていました。私の記憶に強く残っているのは、エスポアール出雲クリニックに併設してある、重度認知症デイケア「小山のおうち」を利用されている方の手記を数年前に雑誌でみたことです。

その手記には、ご自身が今感じている心を表現されていたものであり、そこには周囲の方たちの対応に悲しんでいる事などの気持ちがかかれていました。その手記に出会って数年後、念願の高橋先生の講演を聴講する機会となりました。

配布資料の表紙には、

認知症を受け入れる文化の下では 認知症の人は穏やかに生きれる

とありました。この言葉をみて、皆さんはどのように感じますか?

認知症に対する偏見があり、認知症の人を「分からなくなった人」とみなしたり、認知症を「なりたくない病」「なってほしくない病(しっかりしてほしい病)」となっている。

多くの認知症の当事者の方が、書籍などで自分の経験や思いなどを発信しているが、偏見を解消するまでには至っていない状況であること。

事例を交えて、認知症の人の気持ち(不安、孤独など)について、その気持ちの揺れからの『怒り』や『妄想』などの行動が現れる”からくり”について、とても分かりやすく教えていただきました。

先生は、約15年前から、月に1回地域のコミュニティーセンターで「出前交流塾」と始め、『ぼけても笑顔で暮らせる街づくり』(出雲市)の活動を行い、約7000人以上の市民に、認知症の人の気持ちや『怒り』や『妄想』が出現する”からくり”など、認知症の理解になることをを伝えている。

しかし、認知症の理解はまだまだ広がっているとは言えない状況である。その為、活動は理解が広がるまで続ける。とおっしゃっていました。

面接時のご本人の話を聞く事やご家族の相談時の対応などに大変参考となりました。

認知症の人の気持ちを理解し、事務局を担っている「総社で認知症を学ぶ会」を活用し、地域の専門職の方々と一緒に認知症の人も住みやすい地域になるように活動していきたいと思います。