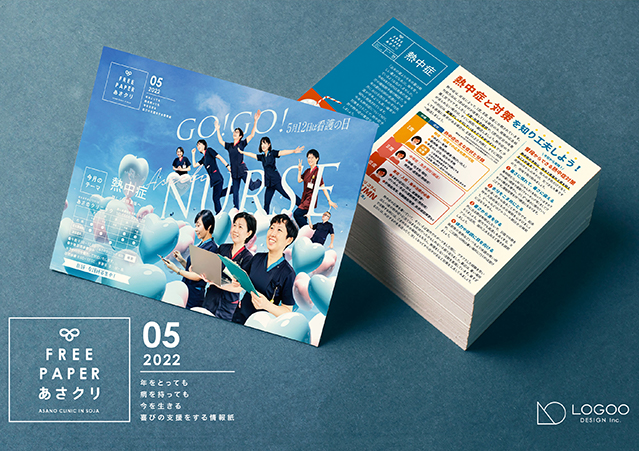

5月号 フリーペーパー Vol.74 熱中症

この記事を開く

「去年の夏より今年の夏は厳しい暑さだなあ」と、毎年言っているような気がしませんか。

令和4年2月25日発表の気象庁の暖候期予報の解説で、今年の夏の天候の見通は、6~8月における西日本の平均気温が平年よりも高い確率が50%と発表されています。

今年も熱中症について知り、対策を行うことで、熱中症予防や熱中症の重症化予防をしましょう

令和4年2月25日発表の気象庁の暖候期予報の解説で、今年の夏の天候の見通は、6~8月における西日本の平均気温が平年よりも高い確率が50%と発表されています。

今年も熱中症について知り、対策を行うことで、熱中症予防や熱中症の重症化予防をしましょう

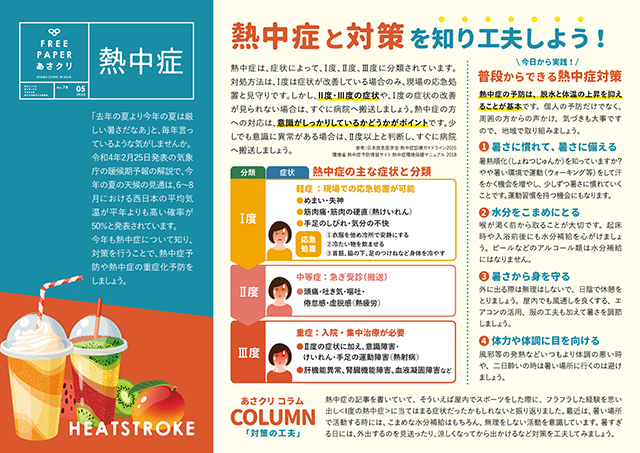

熱中症と対策を知り工夫しよう!

-

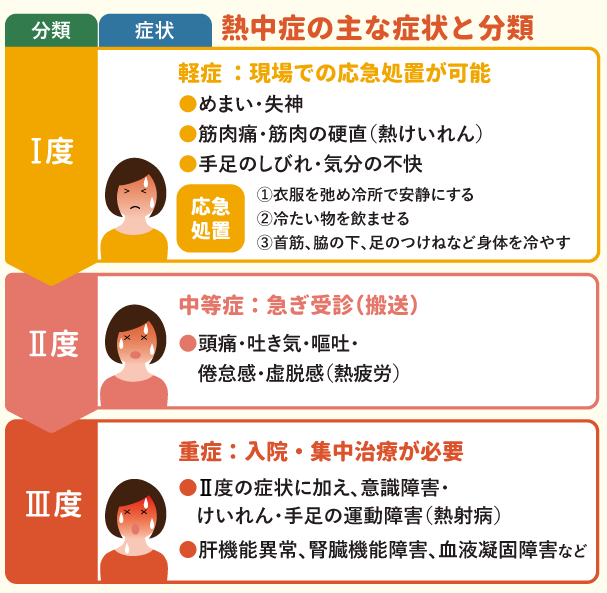

熱中症は、症状によって、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分類されています。対処方法は、Ⅰ度は症状が改善している場合のみ、現場の応急処置と見守りです。しかし、Ⅱ度・Ⅲ度の症状や、Ⅰ度の症状の改善が見られない場合は、すぐに病院へ搬送しましょう。熱中症の方への対応は、意識がしっかりしているかどうかがポイントです。少しでも意識に異常がある場合は、Ⅱ度以上と判断し、すぐに病院へ搬送しましょう。

参考:日本救急医学会 熱中症診療ガイドライン2015

環境省 熱中症予防情報サイト 熱中症環境保健マニュアル 2018 -

普段からできる熱中症対策

熱中症の予防は、脱水と体温の上昇を抑えることが基本です。個人の予防だけでなく、周囲の方からの声かけ、気づきも大事ですので、地域で取り組みましょう。

-

暑さに慣れて、暑さに備える

暑熱順化(しょねつじゅんか)を知っていますか?やや暑い環境で運動(ウォーキング等)をして汗をかく機会を増やし、少しずつ暑さに慣れていくことです。運動習慣を持つ機会にもなります。 -

水分をこまめにとる

喉が渇く前から取ることが大切です。起床時や入浴前後にも水分補給を心がけましょう。ビールなどのアルコール類は水分補給にはなりません。 -

暑さから身を守る

外に出る際は無理はしないで、日陰で休憩をとりましょう。屋内でも風通しを良くする、エアコンの活用、服の工夫も加えて暑さを調節しましょう。 -

体力や体調に目を向ける

風邪等の発熱などいつもより体調の悪い時や、二日酔いの時は暑い場所に行くのは避けましょう。

あさクリ COLUMN「対策の工夫」

熱中症の記事を書いていて、そういえば屋内でスポーツをした際に、フラフラした経験を思い出し<Ⅰ度の熱中症>に当てはまる症状だったかもしれないと振り返りました。最近は、暑い場所で活動する時には、こまめな水分補給はもちろん、無理をしない活動を意識しています。暑すぎる日には、外出するのを見送ったり、涼しくなってから出かけるなど対策を工夫してみましょう。

2022/05/06

4月号 フリーペーパー Vol.73 睡眠

この記事を開く

日中に学んだ事柄を脳に定着させるために、睡眠は重要な役割を果たします。

人は人生の3分1は眠っているとも言われており、睡眠は、私たちが体だけでなく、脳を休める為にとても大切なものと言われています。

心身の健康には、睡眠も影響します。睡眠状態や睡眠の問題を知っておきましょう。

国立精神・神経医療研究センターホームページ、e-ヘルスネット(厚生労働省)を参考に作成

人は人生の3分1は眠っているとも言われており、睡眠は、私たちが体だけでなく、脳を休める為にとても大切なものと言われています。

心身の健康には、睡眠も影響します。睡眠状態や睡眠の問題を知っておきましょう。

国立精神・神経医療研究センターホームページ、e-ヘルスネット(厚生労働省)を参考に作成

睡眠について知りましょう!

-

「睡眠で休養が取れていない」、「何らかの不眠がある」という方は、年々増えていると言われています。入眠困難、中途覚醒、早期覚醒、熟眠障害という「眠れない」には、いろいろなタイプの睡眠障害があります。

身体的理由、心理的理由に加え、就寝前のカフェイン摂取、飲酒、スマホの操作などの生活習慣の影響など、色々なことがきっかけで起きます。

受診の時には「眠れない」だけでなく、あなたの生活習慣について振り返り、受診先で伝えることから始めませんか?

右の図を参考に、対処法を知りましょう! -

健康づくりのための睡眠12箇条

- 良い睡眠で、からだもこころも健康に

- 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを

- 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります

- 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です

- 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を

- 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です

- 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ

- 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を

- 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠

- 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない

- いつもと違う睡眠には、要注意

- 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を

厚生労働省健康局編「健康づくりのための睡眠指針2014」を参考に作成

睡眠の時間などの変化

年齢を重ねるに従い、体力の変化や顔のしわなど、「年をとったなあ」と感じることがあるように、睡眠にも変化が起きます。

-

若い頃に比べて早寝早起きになる

体内時計の加齢変化のためであり、病気ではありません。

眠くなったら床(とこ)について、朝方に目が覚めて二度寝ができないときは、床から起きましょう。 -

睡眠が浅くなる

深い眠りが少なくなり、浅い眠りの時間が増えるようになり、尿意やちょっとした物音で何度も目が覚めてしまいます。

参考: 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

あさクリ COLUMN「診療報酬改定」

2022年4月は2年に1度の診療報酬改定が行われ、医療費の支払額が変わる方もいます。

また、10月には高齢者医療制度の見直しが行われ、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で窓口負担が1割負担の方の中には、所得によって2割負担になり、医療費の支払い額が変わる方がいます。

4月以降の領収書・明細書とこれまでのものを比較して確認してみましょう。

また、10月には高齢者医療制度の見直しが行われ、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で窓口負担が1割負担の方の中には、所得によって2割負担になり、医療費の支払い額が変わる方がいます。

4月以降の領収書・明細書とこれまでのものを比較して確認してみましょう。

2022/04/08

3月号 フリーペーパー Vol.72 うんこ

この記事を開く

うんこがどんなものか気にしたことがありますか?

するっと出たなぁ、出が悪かったなぁ、などの感想だけでなく、どんな形や柔らかさをしているか気にしたことはありますか?

体調などにより、水っぽかったり、硬くて出にくかったり、悩まされている方もいるのではないでしょうか。

うんこを、体調に気づくための情報の一つとして考えてみませんか。

するっと出たなぁ、出が悪かったなぁ、などの感想だけでなく、どんな形や柔らかさをしているか気にしたことはありますか?

体調などにより、水っぽかったり、硬くて出にくかったり、悩まされている方もいるのではないでしょうか。

うんこを、体調に気づくための情報の一つとして考えてみませんか。

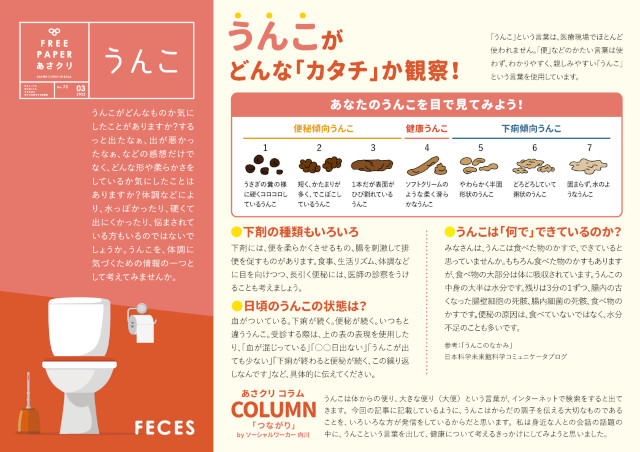

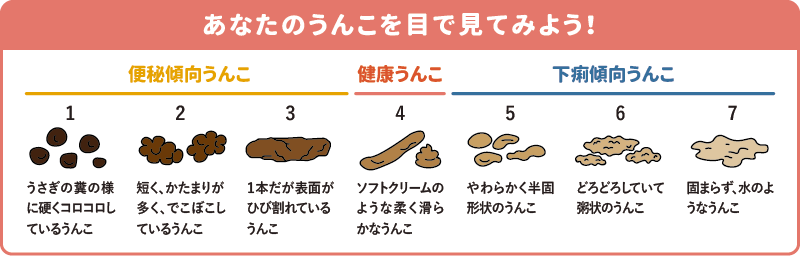

うんこがどんな「カタチ」か観察!

「うんこ」という言葉は、医療現場でほとんど使われません。

「便」などのかたい言葉は使わず、わかりやすく、親しみやすい「うんこ」という言葉を使用しています。

「便」などのかたい言葉は使わず、わかりやすく、親しみやすい「うんこ」という言葉を使用しています。

下剤の種類もいろいろ

下剤には、便を柔らかくさせるもの、腸を刺激して排便を促すものがあります。

食事、生活リズム、体調などに目を向けつつ、長引く便秘には、医師の診察をうけることも考えましょう。

食事、生活リズム、体調などに目を向けつつ、長引く便秘には、医師の診察をうけることも考えましょう。

日頃のうんこの状態は?

血がついている。下痢が続く。便秘が続く。いつもと違ううんこ。

受診する際は、上の表の表現を使用したり、「血が混じっている」「○○日出ない」「うんこが出ても少ない」「下痢が終わると便秘が続く、この繰り返しなんです」など、具体的に伝えてください。

受診する際は、上の表の表現を使用したり、「血が混じっている」「○○日出ない」「うんこが出ても少ない」「下痢が終わると便秘が続く、この繰り返しなんです」など、具体的に伝えてください。

うんこは「何で」できているのか?

みなさんは、うんこは食べた物のかすで、できていると思っていませんか。

もちろん食べた物のかすもありますが、食べ物の大部分は体に吸収されています。

うんこの中身の大半は水分です。

残りは3分の1ずつ、腸内の古くなった腸壁細胞の死骸、腸内細菌の死骸、食べ物のかすです。

便秘の原因は、食べていないではなく、水分不足のことも多いです。

参考:「うんこのなかみ」

日本科学未来館科学コミュニケータブログ

もちろん食べた物のかすもありますが、食べ物の大部分は体に吸収されています。

うんこの中身の大半は水分です。

残りは3分の1ずつ、腸内の古くなった腸壁細胞の死骸、腸内細菌の死骸、食べ物のかすです。

便秘の原因は、食べていないではなく、水分不足のことも多いです。

参考:「うんこのなかみ」

日本科学未来館科学コミュニケータブログ

あさクリ COLUMN「つながり」byソーシャルワーカー 向川

うんこは体からの便り、大きな便り(大便)という言葉が、インターネットで検索をすると出てきます。

今回の記事に記載しているように、うんこはからだの調子を伝える大切なものであることを、いろいろな方が発信をしているからだと思います。

私は身近な人との会話の話題の中に、うんこという言葉を出して、健康について考えるきっかけにしてみようと思いました。

今回の記事に記載しているように、うんこはからだの調子を伝える大切なものであることを、いろいろな方が発信をしているからだと思います。

私は身近な人との会話の話題の中に、うんこという言葉を出して、健康について考えるきっかけにしてみようと思いました。

2022/03/01

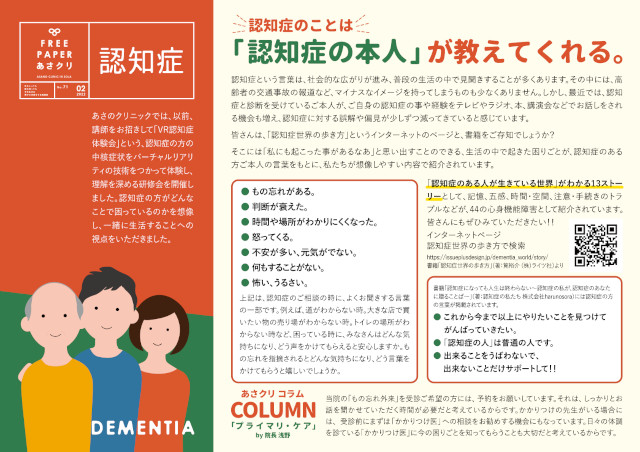

2月号 フリーペーパー Vol.71 認知症

この記事を開く

あさのクリニックでは、以前、講師をお招きして「VR認知症体験会」という、認知症の方の中核症状をバーチャルリアリティの技術をつかって体験し、理解を深める研修会を開催しました。

認知症の方がどんなことで困っているのかを想像し、一緒に生活することへの視点をいただきました。

認知症の方がどんなことで困っているのかを想像し、一緒に生活することへの視点をいただきました。

認知症のことは「認知症の本人」が教えてくれる。

-

認知症という言葉は、社会的な広がりが進み、普段の生活の中で見聞きすることが多くあります。

その中には、高齢者の交通事故の報道など、マイナスなイメージを持ってしまうものも少なくありません。

しかし、最近では、認知症と診断を受けているご本人が、ご自身の認知症の事や経験をテレビやラジオ、本、講演会などでお話しをされる機会も増え、認知症に対する誤解や偏見が少しずつ減ってきていると感じています。皆さんは、「認知症世界の歩き方」というインターネットのページと、書籍をご存知でしょうか?

そこには「私にも起こった事があるなあ」と思い出すことのできる、生活の中で起きた困りごとが、認知症のある方ご本人の言葉をもとに、私たちが想像しやすい内容で紹介されています。

「認知症のある人が生きている世界」がわかる13ストーリーとして、記憶、五感、時間・空間、注意・手続きのトラブルなどが、44の心身機能障害として紹介されています。

皆さんにもぜひみていただきたい!!インターネットページ 認知症世界の歩き方で検索

https://issueplusdesign.jp/dementia_world/story/

書籍「認知症世界の歩き方」著:筧裕介(株)ライツ社より -

- もの忘れがある。

- 判断力が衰えた。

- 時間や場所がわかりにくくなった。

- 怒ってくる。

- 不安が多い、元気がでない。

- 何もすることがない。

- 怖い、うるさい。

上記は、認知症のご相談の時に、よくお聞きする言葉の一部です。

例えば、道がわからない時。大きな店で買いたい物の売り場がわからない時。

トイレの場所がわからない時など、困っている時に、みなさんはどんな気持ちになり、どう声をかけてもらえると安心しますか。

もの忘れを指摘されるとどんな気持ちになり、どう言葉をかけてもらうと嬉しいでしょうか。

書籍「認知症になっても人生は終わらない~認知症の私が、認知症のあなたに贈ることば~」(著:認知症の私たち 株式会社harunosora)には認知症の方の言葉が掲載されています。

- これから今まで以上にやりたいことを見つけてがんばっていきたい。

- 「認知症の人」は普通の人です。

- 出来ることをうばわないで、出来ないことだけサポートして!!

あさクリ COLUMN「プライマリ・ケア」by院長 浅野

当院の「もの忘れ外来」を受診ご希望の方には、予約をお願いしています。

それは、しっかりとお話を聞かせていただく時間が必要だと考えているからです。

かかりつけの先生がいる場合には、受診前にまずは「かかりつけ医」への相談をお勧めする機会にもなっています。

日々の体調を診ている「かかりつけ医」に今の困りごとを知ってもらうことも大切だと考えているからです。

それは、しっかりとお話を聞かせていただく時間が必要だと考えているからです。

かかりつけの先生がいる場合には、受診前にまずは「かかりつけ医」への相談をお勧めする機会にもなっています。

日々の体調を診ている「かかりつけ医」に今の困りごとを知ってもらうことも大切だと考えているからです。

2022/02/02

1月号 フリーペーパー Vol.70 今とこれからのこと

この記事を開く

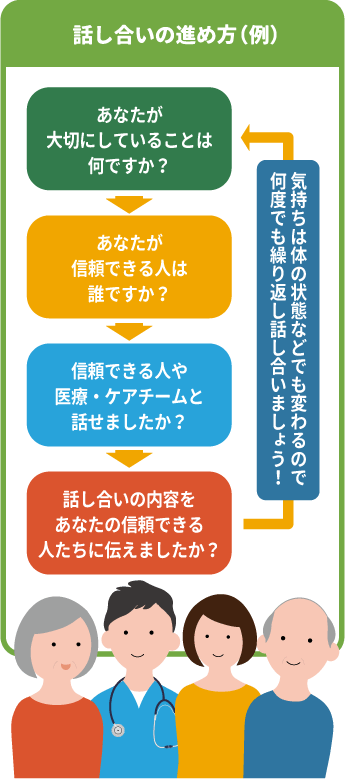

生活する中であなたの考え

や想い、気持ちを家族や信頼できる友人、医療・ケアチームと一緒に、繰り返し話し合う取り組みを「人生会議」と言っています。

や想い、気持ちを家族や信頼できる友人、医療・ケアチームと一緒に、繰り返し話し合う取り組みを「人生会議」と言っています。

今とこれからのこと心づもりを話そう!

-

「あんなことしたいなぁ」「こんなことはしてほしくないなぁ」「好きなことはこれだなぁ」「こんなときには何を選ぶかなぁ」などの思いついたことを、普段からいろんな人と一緒に話しながら、少しずつ、その気持ちを伝え合うことをしていきませんか?

その話の中には「もしもの時」にどんな医療やケアを受けたいかも含みます。

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。

命の危険が迫った状態になると、約70%の方が「どんな治療を受けるか」「どんな生活をしたいか」という希望を伝えることができなくなると言われています。

前もっての話し合いは必要ないと思われるかもしれません。

ですが、話し合いをしておけば、万が一あなたが自分の気持ちを話せなくなった時、あなたの心の声を伝えることができるかけがえのないものになります。

そして、信頼する人があなたの代わりに治療やケアについて難しい決断をする際の重要な助けとなります。

家族や信頼できる方と、あなたの人生で大切にしている事などを繰り返し話し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか?

※厚生労働省ホームページを参考に作成 -

話すきっかけとなるパンフレット「今とこれからのこと」

- あさのクリニックでは、皆さんと心積もりを話すきっかけとして『今とこれからのこと』という記入ができるパンフレットを作成しました。

診療の際に患者様や家族と話をするためのものと、啓発配付用の2種類をつくり、順次活用を始めています。

ご希望の方はお気軽にお声がけください。

2022/01/05