10月号 フリーペーパー Vol.79 予防接種

この記事を開く

予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気が、まん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。参考:厚生労働省 HP 予防接種情報

予防接種の目的

(1)自分がかからないために (2)かかった時の症状を軽くするために (3) 家族やまわりの人にうつさないため

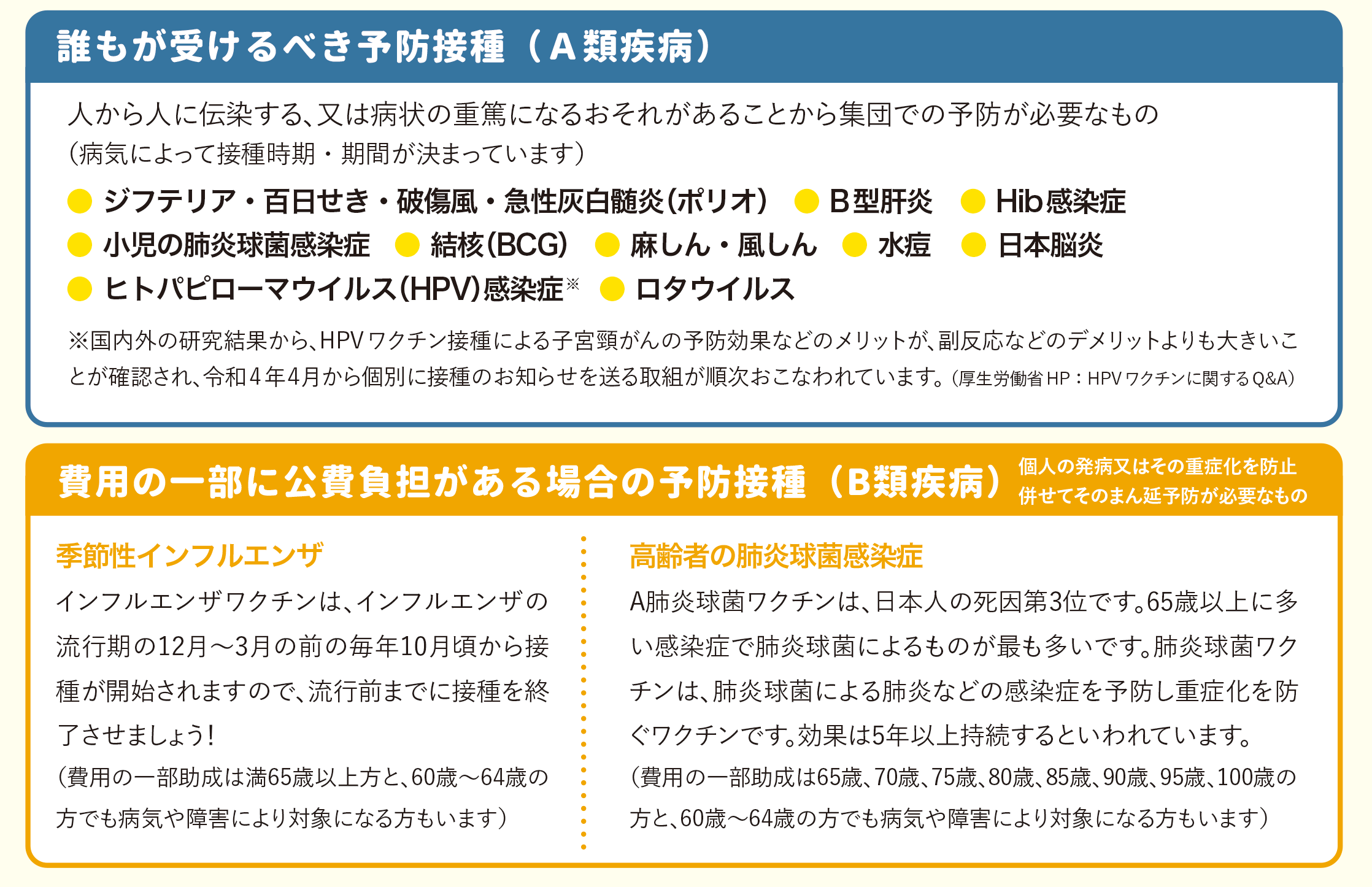

予防接種法に基づく定期接種のワクチン

新型コロナウイルス ワクチン

新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものです。(厚生労働省HP:新型コロナワクチンについて)

あさクリ COLUMN「情報の確認」

コロナ禍になり、オンライン会議などインターネットに触れる機会が増えた方も多いのではないでしょうか。しかし、情報があふれており、どれを選び取ればいいのか私たちも迷う時があります。あさクリフリペーパーは、皆さんにわかりやすく正確な情報をお伝えできるよう、国や行政からのお知らせや、学会の発表などの情報を確認しながら作成しています。

2022/09/30

9月号 フリーペーパー Vol.78 心不全

この記事を開く

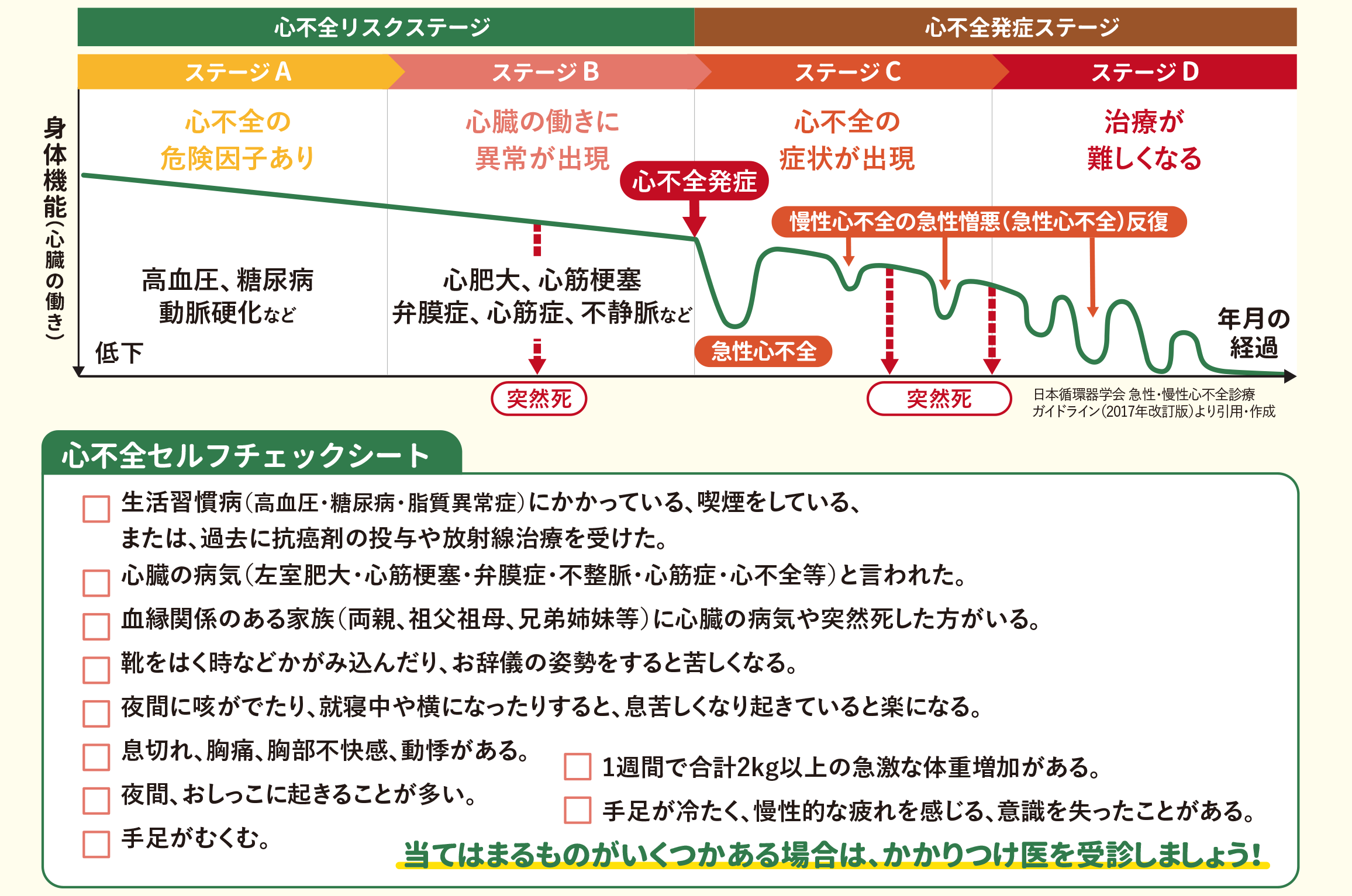

「心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。」(『心不全の定義』日本循環器学会・日本心不全学会より)今回は、皆さんに心不全について、少しだけ知っていただきたいと思います

やってみよう!セルフチェック !

高血圧、糖尿病、脂質異常症、動脈硬化、肥満は、心臓の働きを悪くさせる初期の要因です。治療や対処をせず、そのままにしておくと、心臓の動きの異常が出現し、将来的に心不全の症状につながります。心不全を発症すると、適切な治療によって症状が改善されますが、完全に治ることはありません。症状悪化と、治療による症状の改善を繰り返しながらだんだん進行していきます。生活習慣の改善と、早い段階で初期症状を把握することが大切です。ご自身の状況をチェックしてみましょう!

あさクリ COLUMN「日頃の取り組み」

今回は心不全について記事にしました。たばこを吸わない禁煙、塩分をとりすぎない減塩、お酒を飲みすぎない節酒、適度な運動生活習慣を持つこと、体調の安定など日頃から心がけることが大事であることがわかりました。一人で取り組むのではなく、家族、友人、または、医療・介護関係者と一緒に取り組むことも大事だと思います。

2022/08/31

8月号 フリーペーパー Vol.77 つながり

この記事を開く

人と人が支え合うこと、つながることに注目する言葉を見聞きすることが増えていませんか?ご近所付き合い、交流、ネットワーク、社会参加、地域づくりなど、様々な方法で、積極的に行動している人、日常の事となっている人、時々で十分という人、自分からはできないから声をかけてほしい人。いろいろなつながりの形があるのだと思います

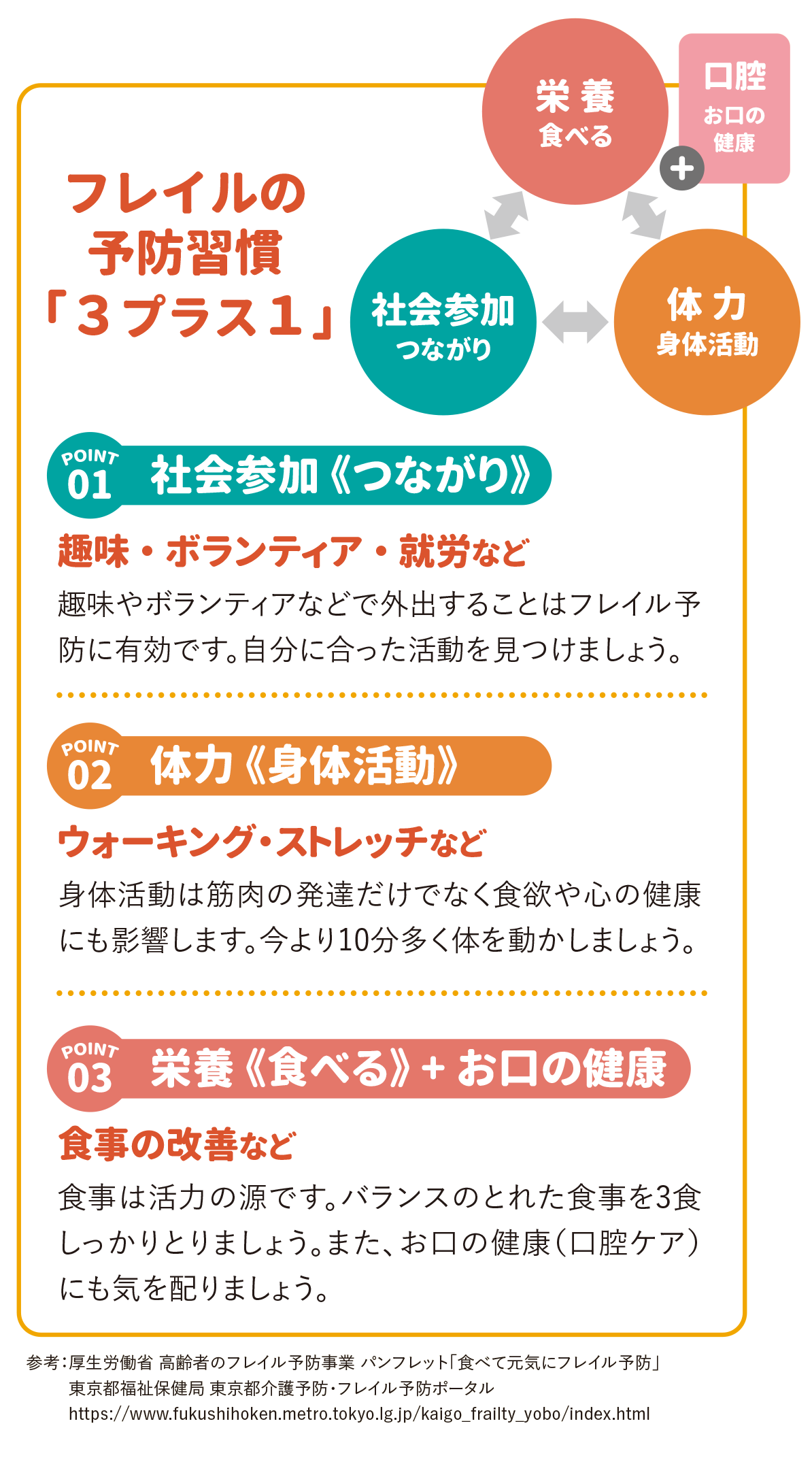

やりたいことや好きなことを続けていくためのフレイル対策!!

年をとって体や心のはたらき、社会的なつながりが弱くなった状態をフレイルといいます。フレイルは、要介護状態に至る前段階として位置づけられます。そのままだと、要介護状態になる可能性があると言われています。対策としては、早めに気づいて、適切な取組を行うこと。そうすれば、フレイル予防になると言われています。このフレイル予防に大切なポイントは、「栄養」、「体力」、「社会参加」、それに「口腔」の“3プラス1”で、「食べて、動いて、人とつながる」というライフスタイルが効果的と言われています。無理なく楽しく、フレイル予防に取り組んでみましょう!

● 「つながり」がとても大切!

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出の機会が少なくなったことにより、孤独や活動量の低下が懸念されています。集まりにくい今の状況こそ、ちょっとしたあいさつや声かけが大切です。屋内・屋外を問わず、感染防止対策を考慮した、ふれあいサロン、百歳体操、ボランティアグループなどの人と出会う場が、行政だけでなく、地域の方などによって企画されています。自宅でできる取り組みも含めて、できることを少しずつ意識してみませんか。地域やご近所、お知り合いという日頃のつながりを使って、参加してみましょう!

あさクリ COLUMN「伝わると伝える」

「つながりが大事」ということを訴えるだけでなく、伝える方法とは何か。自分の考えを押し付けていないか、相手にとって何がいいのかをよく考えて行動しているか。など、8月号の内容を考えながら、2018年に読んだ2冊の本から得た教訓を改めて思い出しました。つながり方はいろいろな形があるなと思う今日この頃です。本のタイトルを知りたい方は相談員に声をかけてください。

2022/08/01

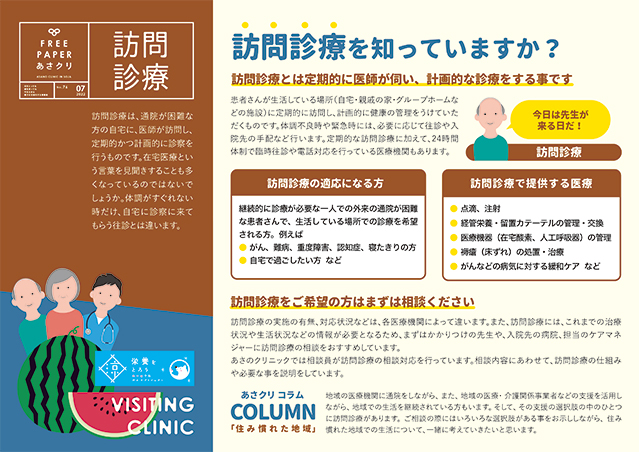

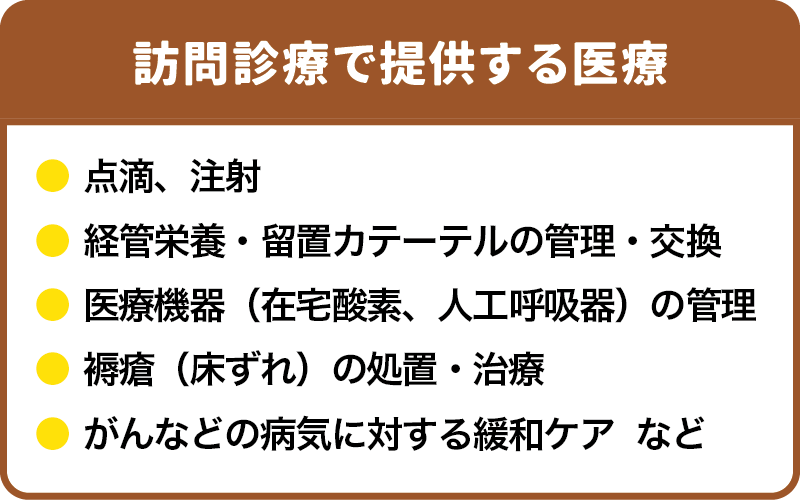

7月号 フリーペーパー Vol.76 訪問診療

この記事を開く

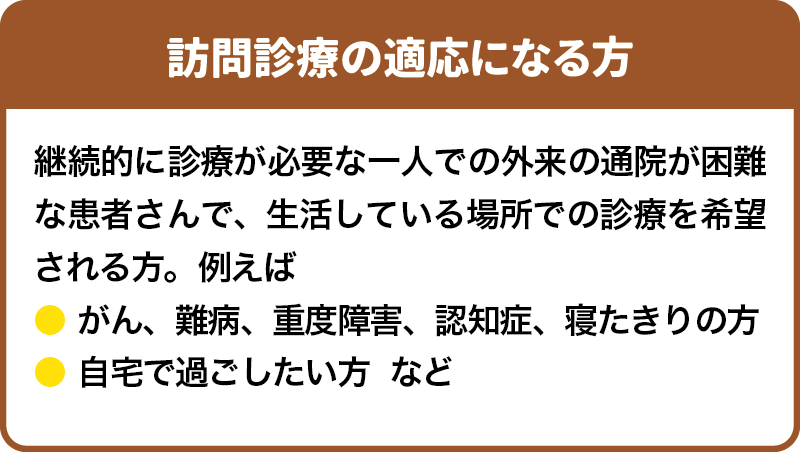

訪問診療は、通院が困難な方の自宅に、医師が訪問し、定期的かつ計画的に診察を行うものです。在宅医療という言葉を見聞きすることも多くなっているのではないでしょうか。体調がすぐれない時だけ、自宅に診察に来てもらう往診とは違います。

訪問診療を知っていますか?

訪問診療とは定期的に医師が伺い、計画的な診療をする事です

患者様が生活している場所(自宅・親戚の家・グループホームなどの施設)に定期的に訪問し、計画的に健康の管理をうけていただくものです。体調不良時や緊急時には、必要に応じて往診や入院先の手配など行います。定期的な訪問診療に加えて、24時間体制で臨時往診や電話対応を行っている医療機関もあります。

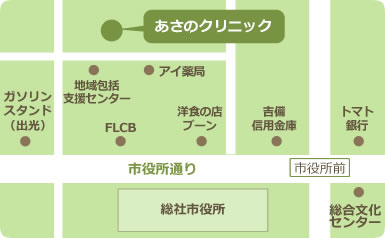

訪問診療をご希望の方はまずは相談ください

訪問診療の実施の有無、対応状況などは、各医療機関によって違います。また、訪問診療には、これまでの治療状況や生活状況などの情報が必要となるため、まずはかかりつけの先生や、入院先の病院、担当のケアマネジャーに訪問診療の相談をおすすめしています。あさのクリニックでは相談員が訪問診療の相談対応を行っています。相談内容にあわせて、訪問診療の仕組みや必要な事を説明をしています。

あさクリ COLUMN「住み慣れた地域」

地域の医療機関に通院をしながら、また、地域の医療・介護関係事業者などの支援を活用しながら、地域での生活を継続されている方もいます。そして、その支援の選択肢の中のひとつに訪問診療があります。ご相談の際にはいろいろな選択肢がある事をお示ししながら、住み慣れた地域での生活について、一緒に考えていきたいと思います。

2022/07/06

6月号 フリーペーパー Vol.75 防災

この記事を開く

2021年に放送された、NHK連続テレビ小説の「おかえりモネ」では、過去の災害の教訓や、地域で伝承されている災害の予兆、地域の方の知識などが描かれ、気象予報士となる主人公の成長はもとより、防災という側面でも知見の深まる内容で興味深く視聴していました。気象予報の様々な場面を知る良い機会となりました

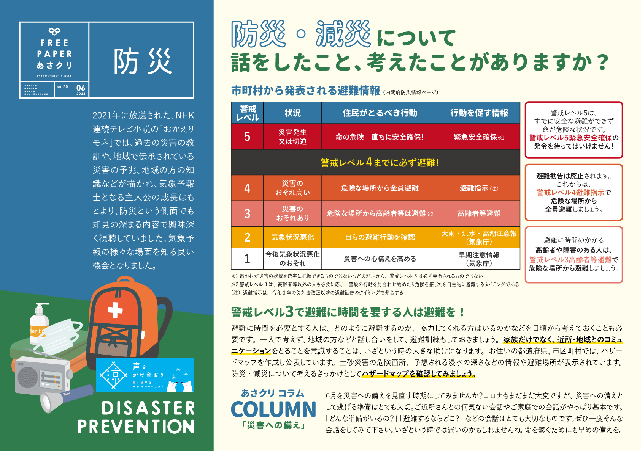

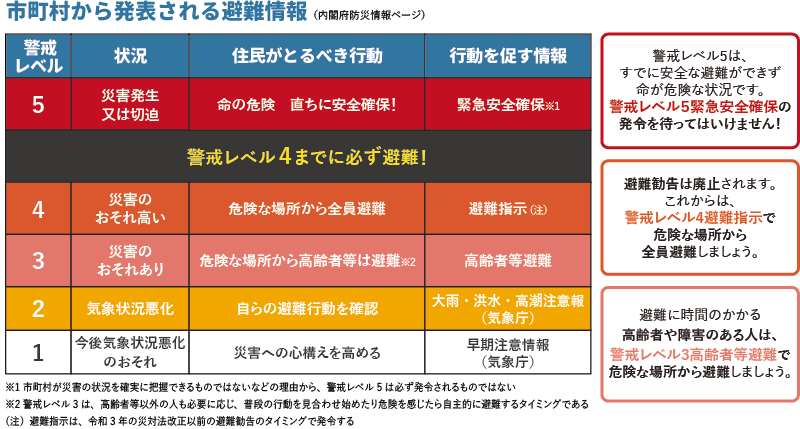

防災・減災について話をしたこと、考えたことがありますか?

警戒レベル3で避難に時間を要する人は避難を!

避難に時間を必要とする人は、どのように避難するのか、協力してくれる方はいるのかなどを日頃から考えておくことも必要です。一人で考えず、地域の方などと話し合いをして、避難訓練もしておきましょう。家族だけでなく、近所・地域とのコミュニケーションをとることを意識することは、いざという時の大きな助けになります。お住いの都道府県、市区町村では、ハザードマップを作成し公表しています。土砂災害の危険箇所、予想される浸水の深さなどの情報や避難場所が表示されています。防災・減災について考えるきっかけとしてハザードマップを確認してみましょう。

あさクリ COLUMN「災害への備え」

6月を災害への備えを見直す時期にしてみませんか?コロナもまだまだ大変ですが、災害への備えとして逃げる準備はとても大切。ご近所さんとの何気ない会話やご家庭での会話がやっぱり基本です。

「どんな準備がいるの?」「避難するならどこ?」などの会話はとても大切なものです。ぜひ一度そんな会話をしてみて下さい。いざという時では遅いのかもしれませんね。命を繋ぐためにも早めの備えを。

「どんな準備がいるの?」「避難するならどこ?」などの会話はとても大切なものです。ぜひ一度そんな会話をしてみて下さい。いざという時では遅いのかもしれませんね。命を繋ぐためにも早めの備えを。

2022/06/01