3月号 フリーペーパー Vol.84 うんこ

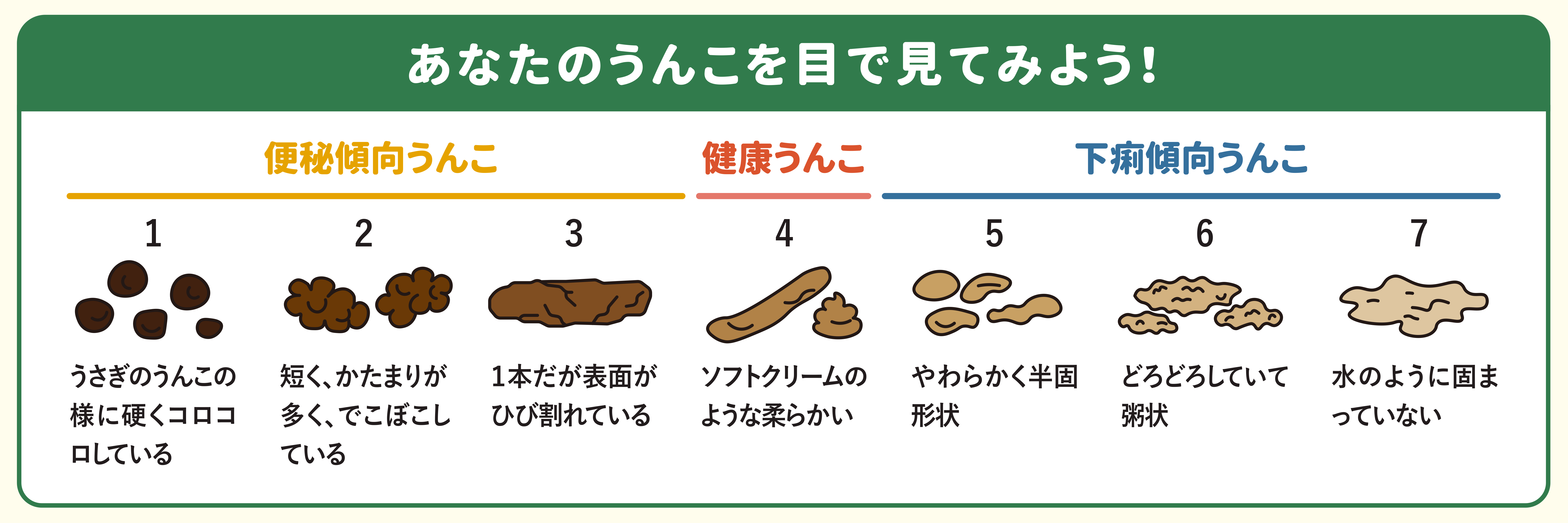

するっと出たなぁ、出が悪かったなぁに加えて、どんな形や柔らかさをしているか気にしたことはありますか?普段のうんこの形や柔らかさ、出る間隔を知ることで、いつもと違う体調に気づくことになるかもしれません。記録をとることを考えてみませんか

自分のうんこ知っていますか?

「便」などのかたい言葉は使わず、わかりやすく、親しみやすい「うんこ」という言葉を使用しています

-

下剤の種類もいろいろ

下剤には、便を柔らかくさせるもの、腸を刺激して排便を促すものがあります。食事、生活リズム、体調などに目を向けつつ、長引く便秘には、医師の診察をうけることも考えましょう

日頃のうんこの状態は?

血がついている。下痢が続く。便秘が続く。いつもと違ううんこ。受診する際は、上の表の表現を使用したり、「血が混じっている」「○○日出ない」「うんこが出ても少ない」「下痢が終わると便秘が続く、この繰り返しなんです」など、具体的に伝えてください。

-

うんこは「何で」できているのか?

みなさんは、うんこは食べた物のかすで、できていると思っていませんか。もちろん食べた物のかすもありますが、食べ物の大部分は体に吸収されています。うんこの中身の大半は水分です。残りは3分の1ずつ、腸内の古くなった腸壁細胞の死骸、腸内細菌の死骸、食べ物のかすです。便秘の原因は、食べていないではなく、水分不足のことも多いです。

「健康のバロメーター」

2月号 フリーペーパー Vol.83 認知症

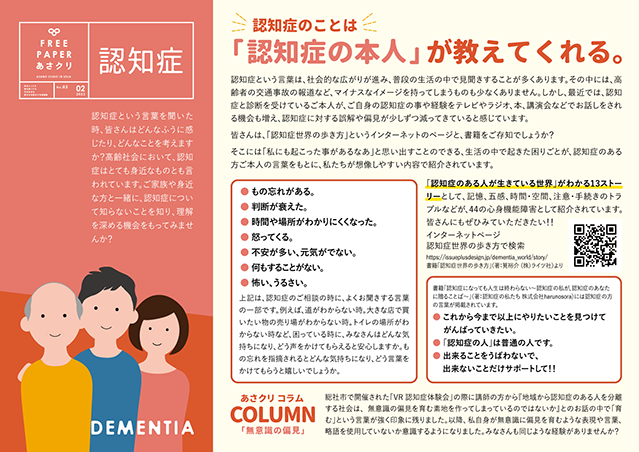

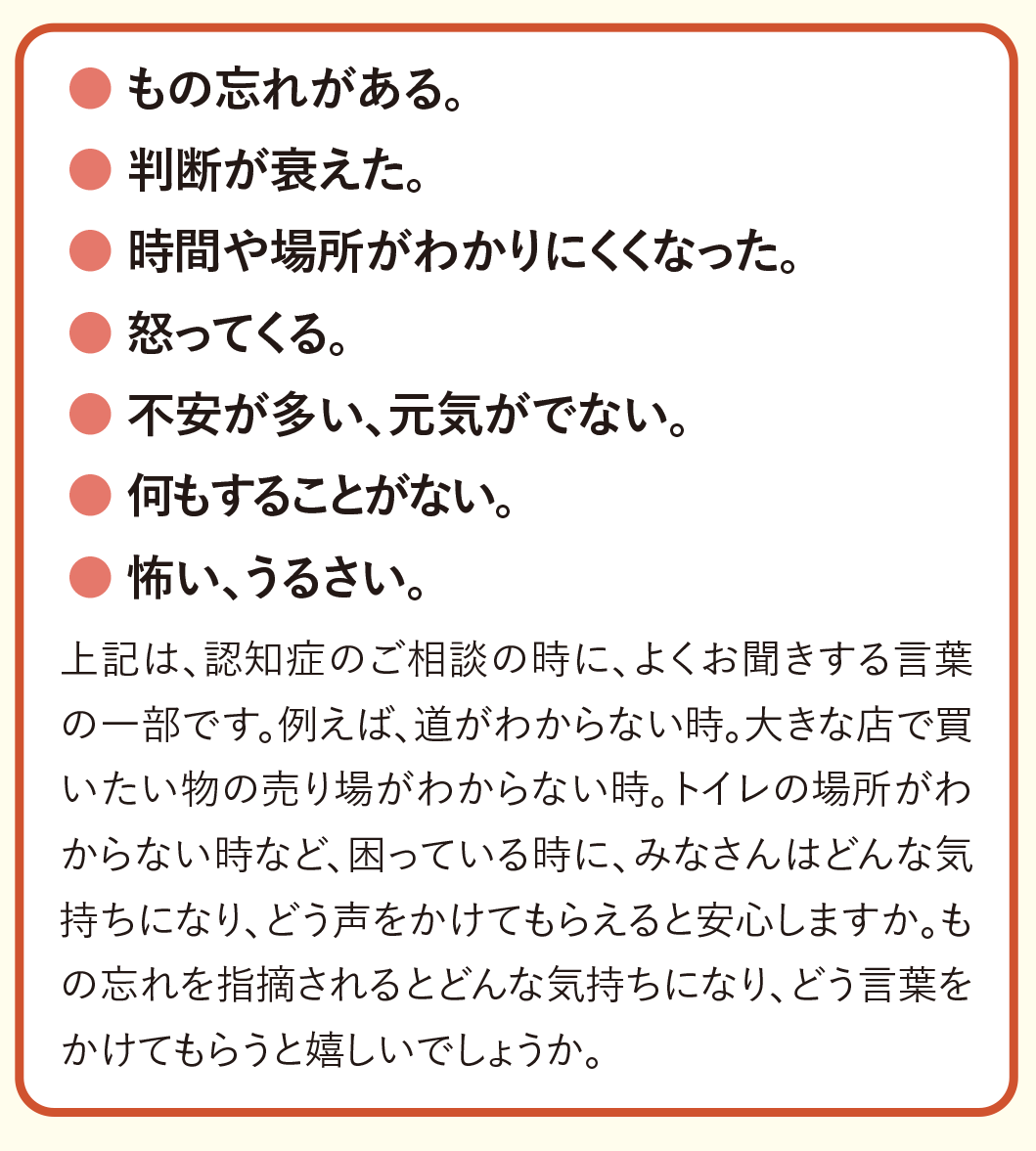

認知症のことは「認知症の本人」が教えてくれる。

無意識の偏見

1月号 フリーペーパー Vol.82 今とこれからのこと

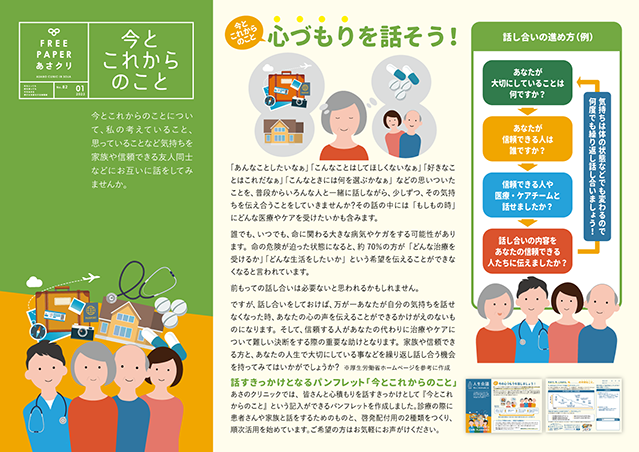

今とこれからのこと心づもりを話そう!

-

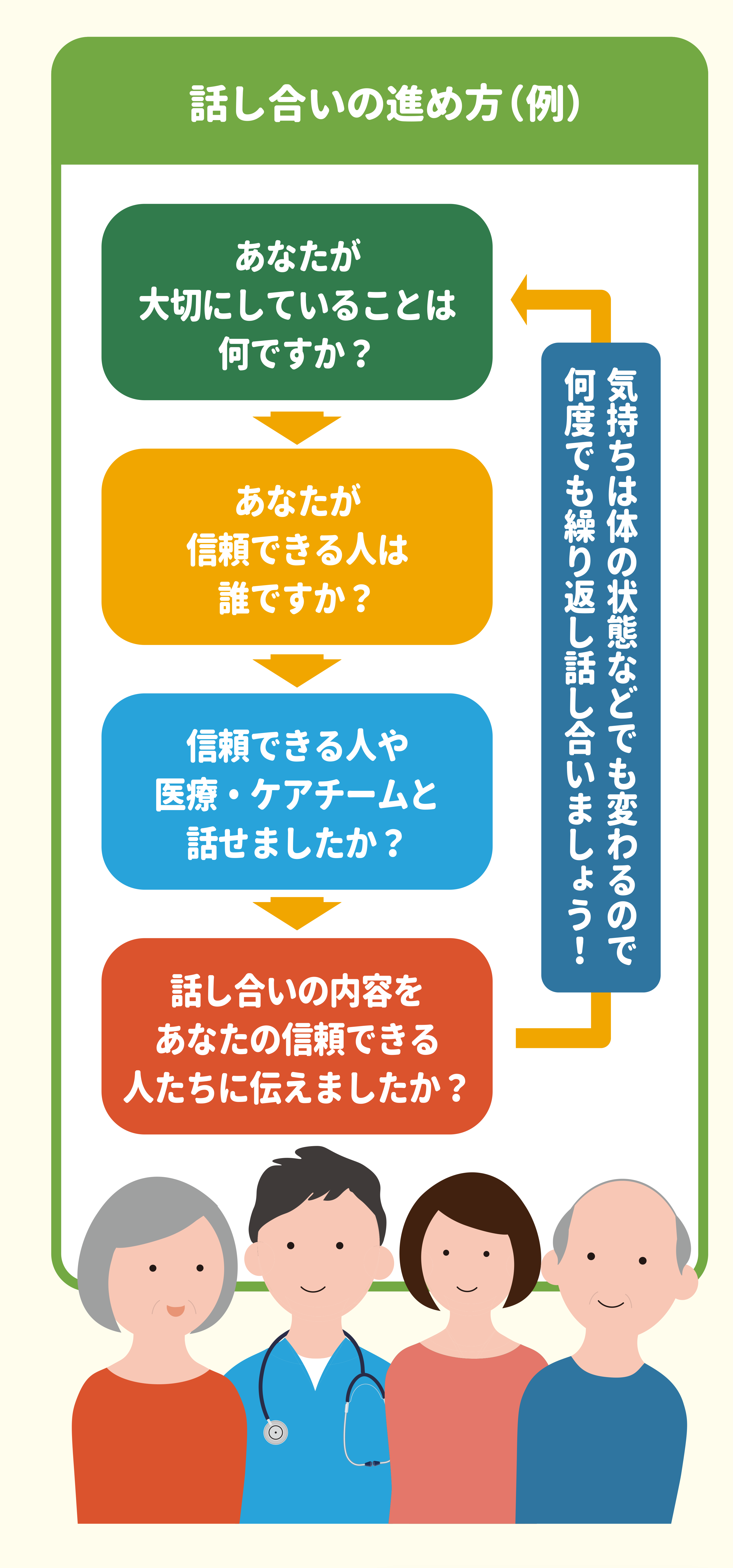

「あんなことしたいなぁ」「こんなことはしてほしくないなぁ」「好きなことはこれだなぁ」「こんなときには何を選ぶかなぁ」などの思いついたことを、普段からいろんな人と一緒に話しながら、少しずつ、その気持ちを伝え合うことをしていきませんか?その話の中には「もしもの時」にどんな医療やケアを受けたいかも含みます。

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。命の危険が迫った状態になると、約 70%の方が「どんな治療を受けるか」「どんな生活をしたいか」という希望を伝えることができなくなると言われています。

前もっての話し合いは必要ないと思われるかもしれません。ですが、話し合いをしておけば、万が一あなたが自分の気持ちを話せなくなった時、あなたの心の声を伝えることができるかけがえのないものになります。そして、信頼する人があなたの代わりに治療やケアについて難しい決断をする際の重要な助けとなります。家族や信頼できる方と、あなたの人生で大切にしている事などを繰り返し話し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか?

※厚生労働省ホームページを参考に作成

-

話すきっかけとなるパンフレット「今とこれからのこと」

-

あさのクリニックでは、皆さんと心積もりを話すきっかけとして『今とこれからのこと』という記入ができるパンフレットを作成しました。診療の際に患者様や家族と話をするためのものと、啓発配付用の2種類をつくり、順次活用を始めています。ご希望の方はお気軽にお声がけください。

-

12月号 フリーペーパー Vol.81 尿漏れ

実は尿漏れが気になっている方、いませんか?

-

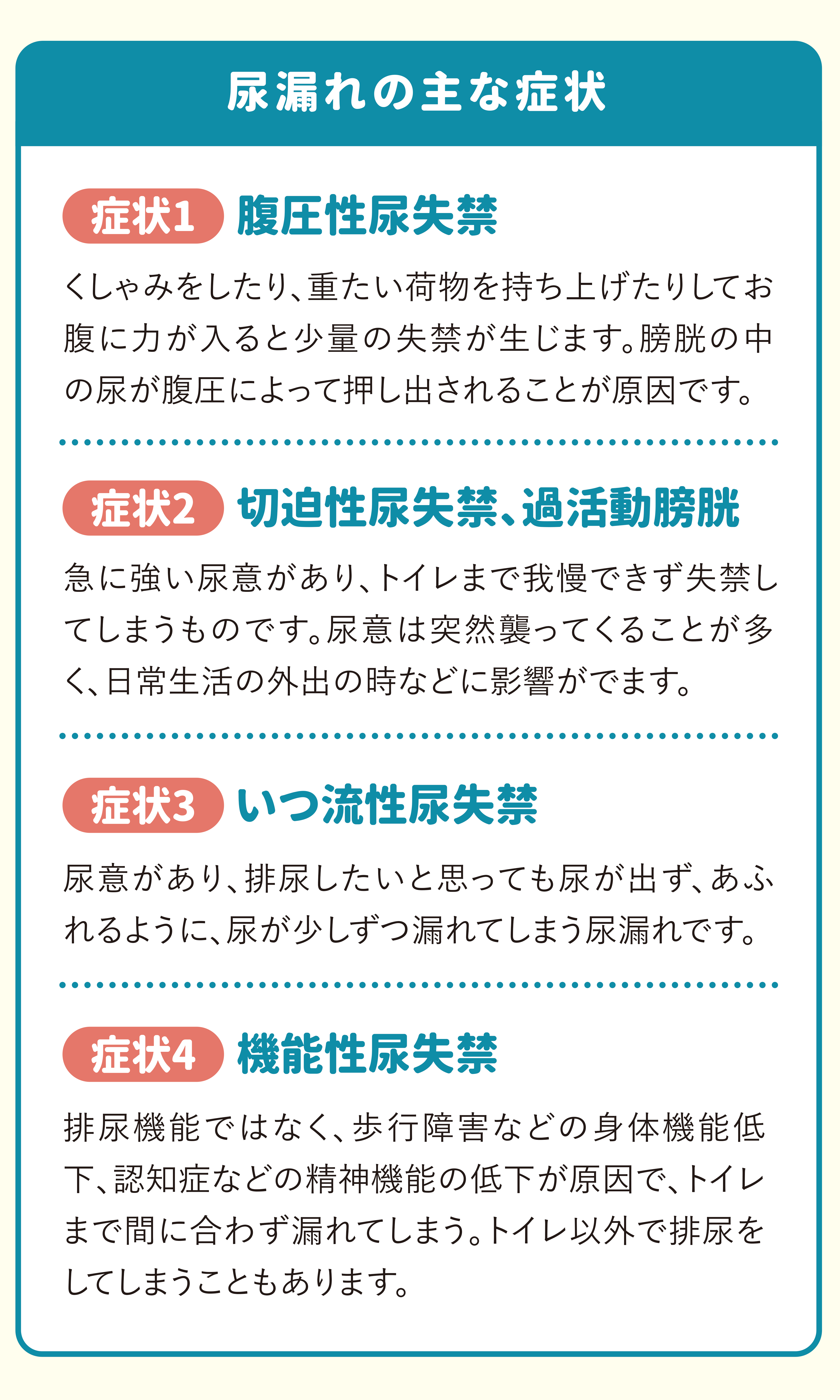

腎臓で作られた尿は、膀胱に蓄えられます。筋肉が伸び縮みする膀胱に尿が溜まると容積が増えます。ある一定量の尿が溜まると末梢神経から脳に刺激が伝わり、私たちは尿意を感じます。次に脳からの排尿の指示が神経に伝わり、排尿をします。その時に、膀胱や尿道括約筋などの筋肉が動くことで膀胱の中の尿が尿道に押し出されて排出されます。 尿漏れは、この排尿までの流れに異常が生じて起こるといわれます。

-

あさクリ COLUMN「私の課題」

11月号 フリーペーパー Vol.80 感染対策

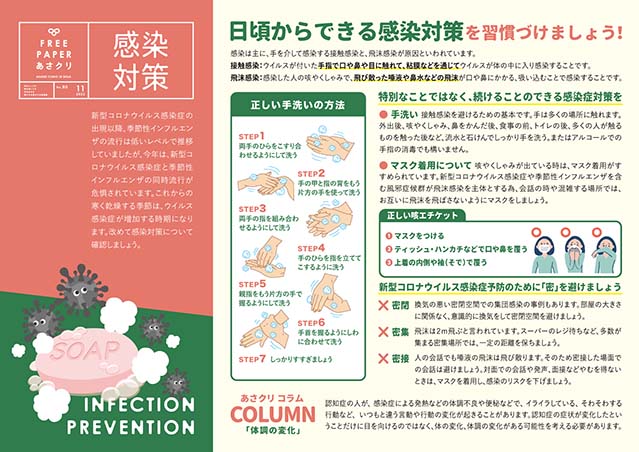

日頃からできる!感染対策を習慣づけましょう

感染は主に、手を介して感染する接触感染と、飛沫感染が原因といわれています。

接触感染:ウイルスが付いた手指で口や鼻や目に触れて、粘膜などを通じてウイルスが体の中に入り感染することです。

飛沫感染:感染した人の咳やくしゃみで、飛び散った唾液や鼻水などの飛沫が口や鼻にかかる、吸い込むことで感染することです。

-

-

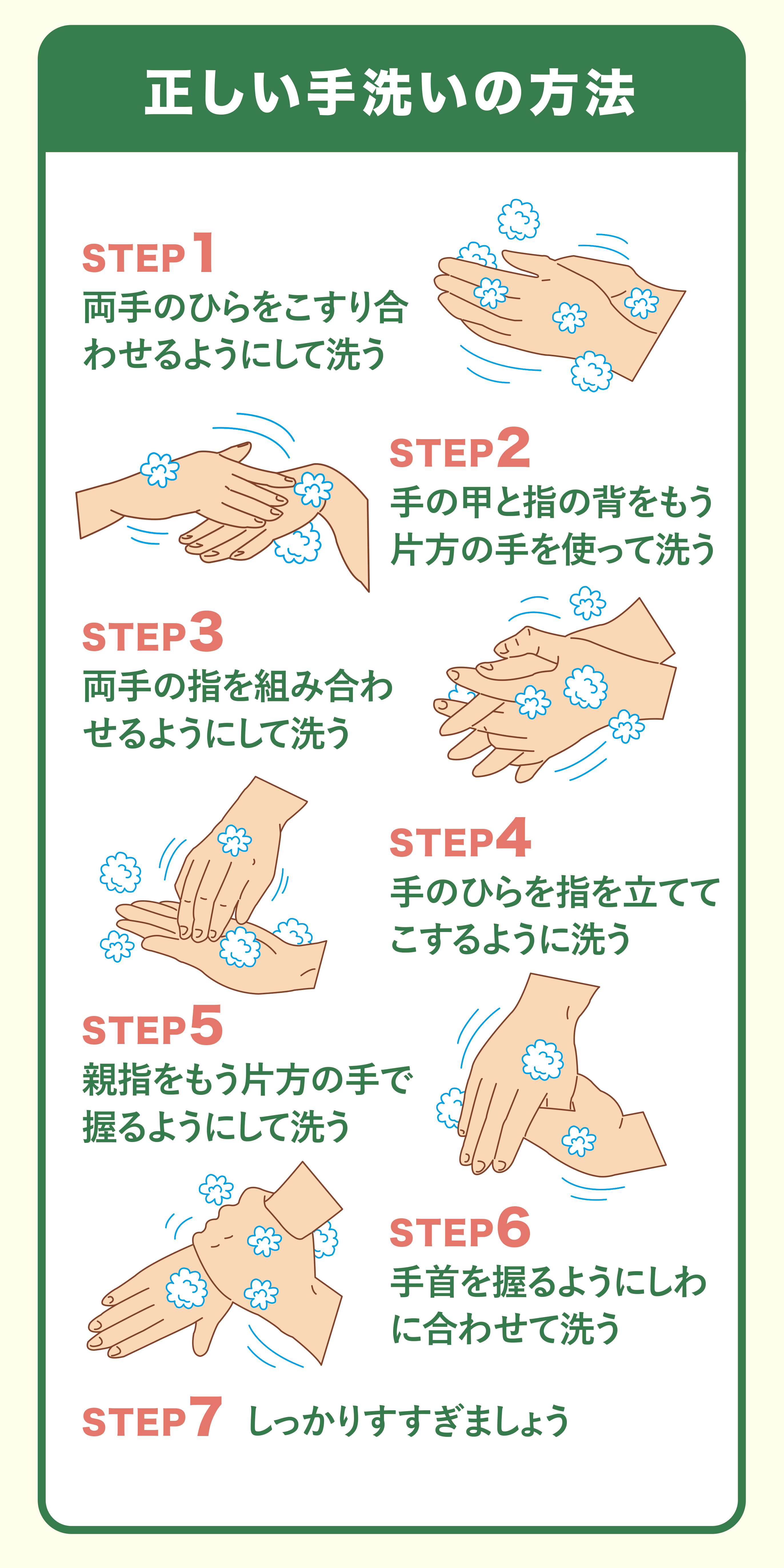

特別なことではなく、続けることのできる感染症対策●手洗い

接触感染を避けるための基本です。手は多くの場所に触れます。外出後、咳やくしゃみ、鼻をかんだ後、食事の前、トイレの後、多くの人が触るものを触った後など、流水と石けんでしっかり手を洗う。またはアルコールでの手指の消毒でも構いません。●マスク着用について

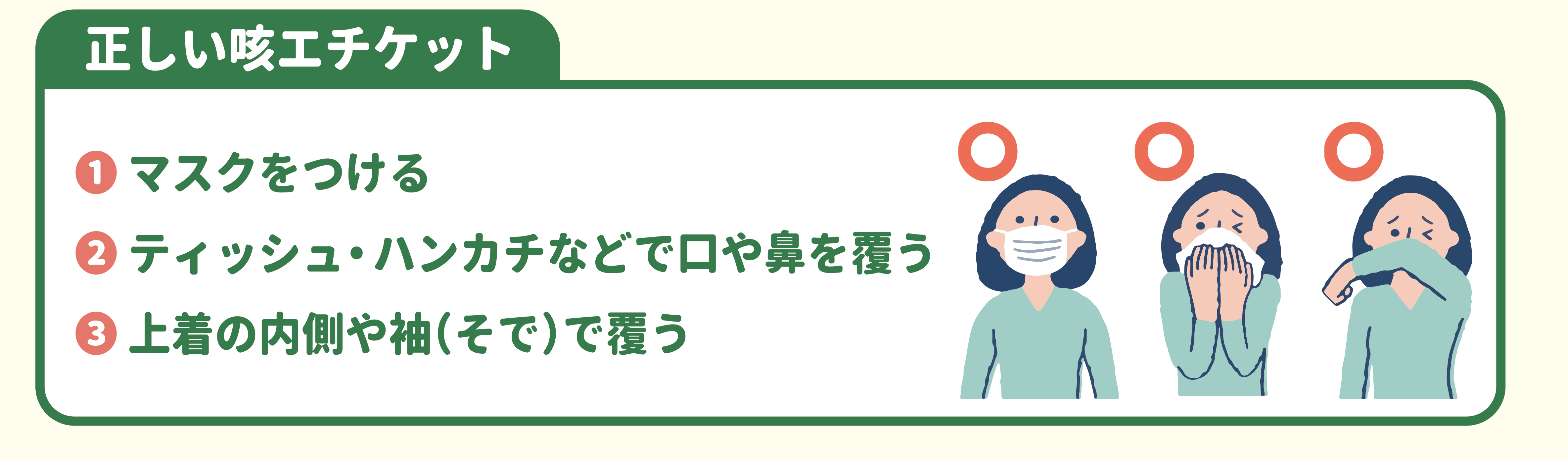

咳やくしゃみが出ている時は、マスク着用がすすめられています。新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザを含む風邪症候群が飛沫感染を主体とする為、会話の時や混雑する場所では、お互いに飛沫を飛ばさないようにマスクをしましょう。

新型コロナウイルス感染症予防のために「密」を避けましょう

× 密閉

換気の悪い密閉空間での集団感染の事例もあります。部屋の大きさに関係なく、意識的に換気をして密閉空間を避けましょう。× 密集

飛沫は2m飛ぶと言われています。スーパーのレジ待ちなど、多数が集まる密集場所では、一定の距離を保ちましょう。× 密接

人の会話でも唾液の飛沫は飛び散ります。そのため密接した場面での会話は避けましょう。対面での会話や発声、面接などやむを得ないときは、マスクを着用し、感染のリスクを下げましょう。