8月号 フリーペーパー Vol.89 医療費

高額療養費制度とは、ひと月に医療機関や薬局窓口に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて払った額が払い戻される制度です。加入している保険制度による上限額について確認しましょう。

チェックしよう!高額療養費は年齢や所得によって異なります。

医療費のひと月の窓口払いの上限額について

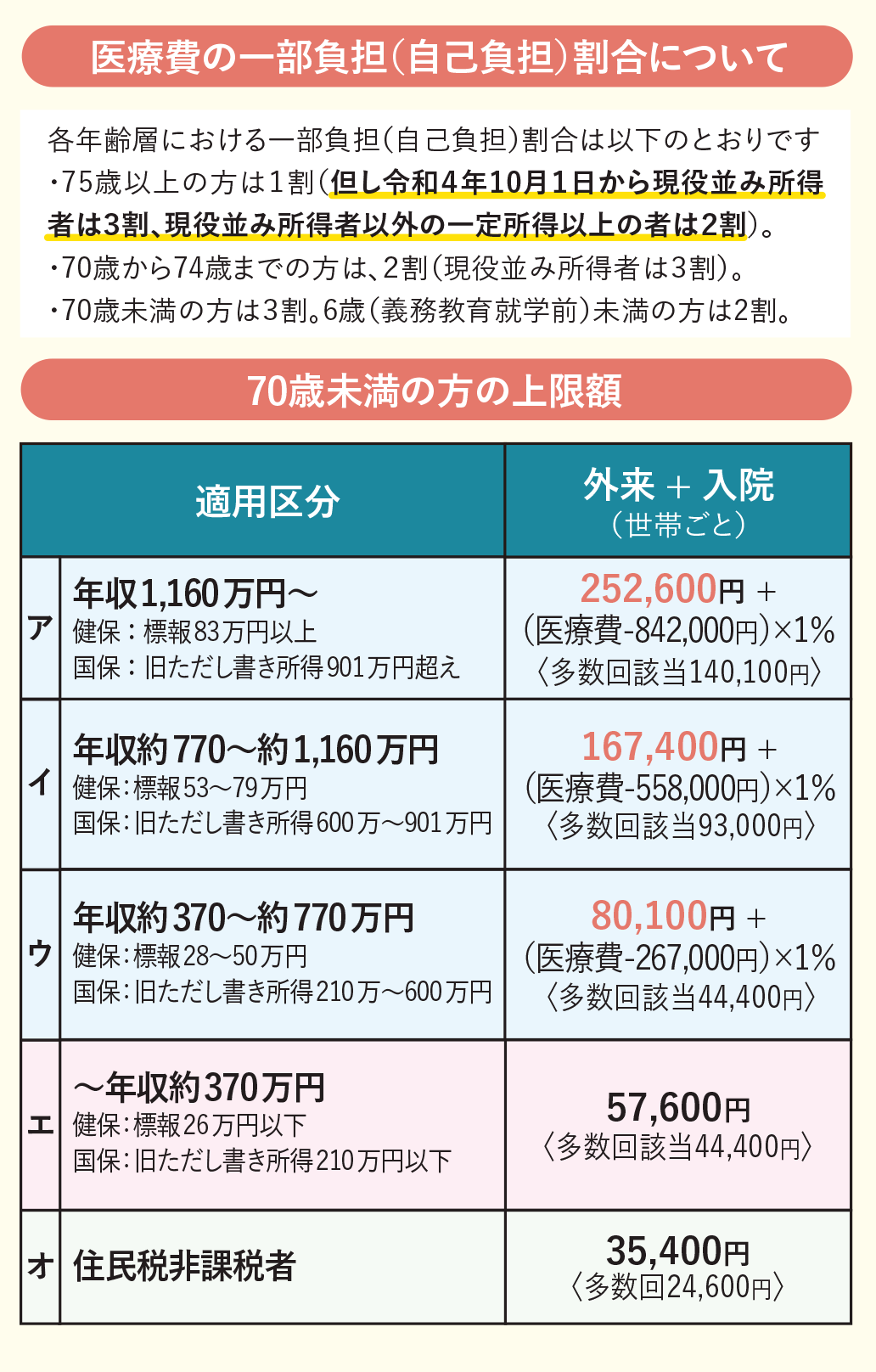

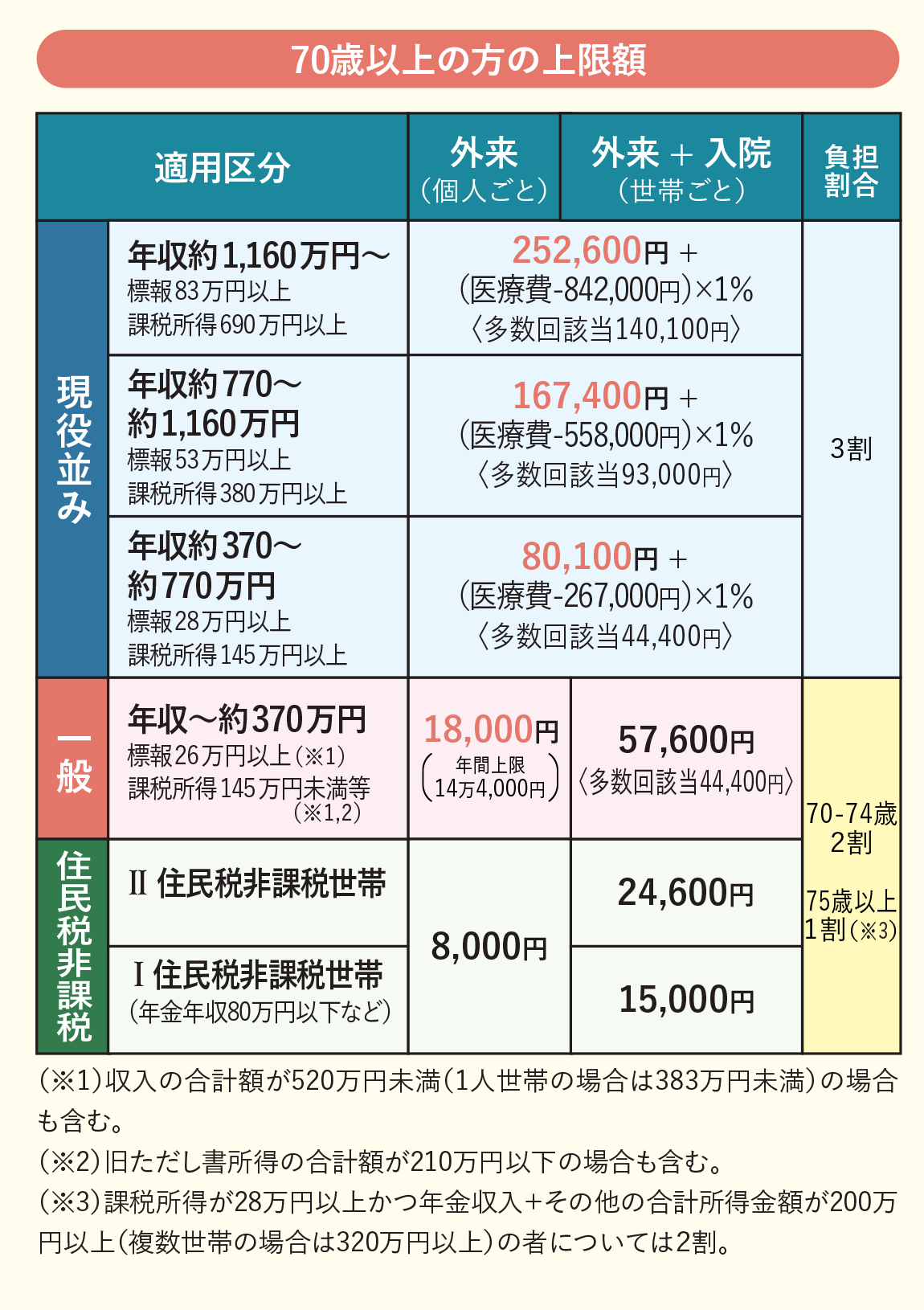

医療費のひと月の窓口払いの上限額は、加入者が 70 歳以上かどうかや、所得水準によって異なります。また、70 歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

医療費が高くなりそうな時は限度額適用認定証を申請し、保険証とあわせて医療機関の窓口に事前に提示することで、窓口で支払う 1 ヶ月分の医療費が下表の一定の金額(自己負担限度額)までとなる制度があります。交付された限度額適用認定証は、必ず医療機関に提示してください(※医療機関でオンライン資格確認のシステムを利用して限度額情報の取得に同意すれば、認定証の申請が不要になる場合があります。)※厚生労働省の資料をもとに作成

●制度についてご不明な点があれば、お手持ちの健康保険証に記載の保険者にお問い合わせください。

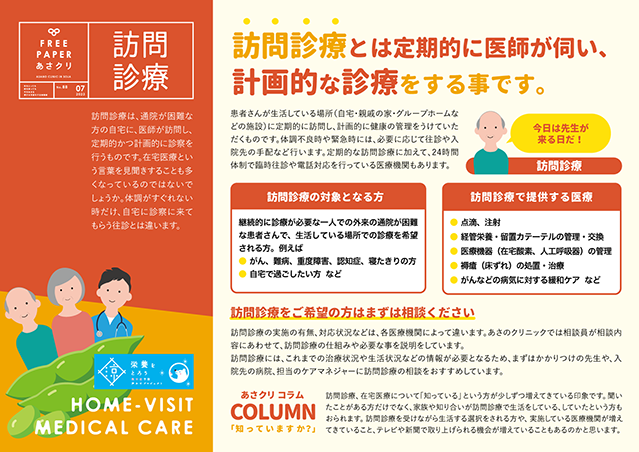

7月号 フリーペーパー Vol.88 訪問診療

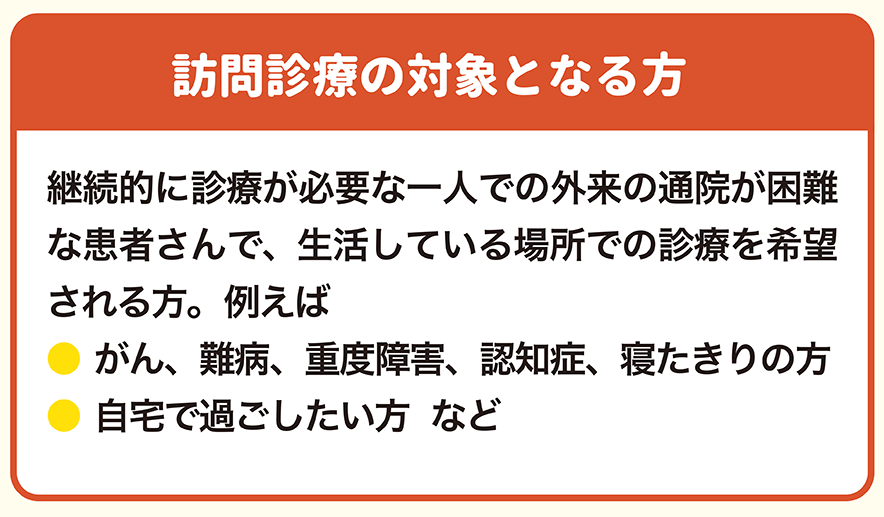

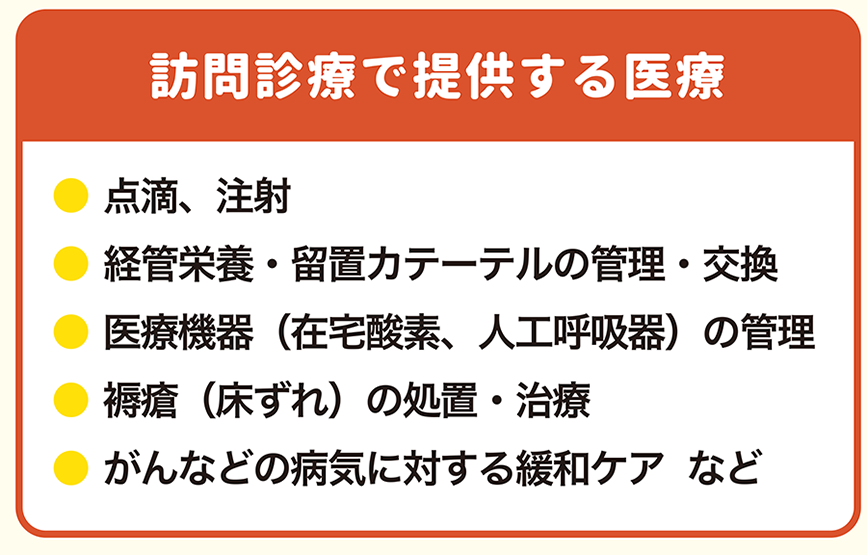

訪問診療は、通院が困難な方の自宅に、医師が訪問し、定期的かつ計画的に診察を行うものです。

在宅医療という言葉を聞かれることも多くなっているのではないでしょうか。

体調がすぐれない時だけ、自宅に診察に来てもらう往診とは違います。

訪問診療とは定期的に医師が伺い、計画的な診療を受けて頂く事です

患者様が生活している場所(自宅・親戚の家・グループホームなどの施設)に定期的に訪問し、計画的に健康の管理をうけていただくものです。

体調不良時や緊急時には、必要に応じて往診や入院先の手配など行います。

定期的な訪問診療に加えて、24時間体制で臨時往診や電話対応を行っている医療機関もあります。

訪問診療をご希望の方はまずは相談ください

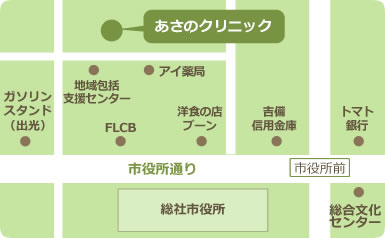

訪問診療の実施の有無、対応状況などは、各医療機関によって違います。あさのクリニックでは相談員が相談内容にあわせて、訪問診療の仕組みや必要な事を説明をしています。

訪問診療には、これまでの治療状況や生活状況などの情報が必要となるため、まずはかかりつけの先生や、入院先の病院、担当のケアマネジャーに訪問診療の相談をおすすめしています。

あさクリCOLUMN「知っていますか?」

訪問診療、在宅医療について「知っている」という方が少しずつ増えてきている印象です。聞いたことがある方だけでなく、家族や知り合いが訪問診療で生活をしている、していたという方もおられます。訪問診療を受けながら生活する選択をされる方や、実施している医療機関が増えてきていること、テレビや新聞で取り上げられる機会が増えていることもあるのかと思います。

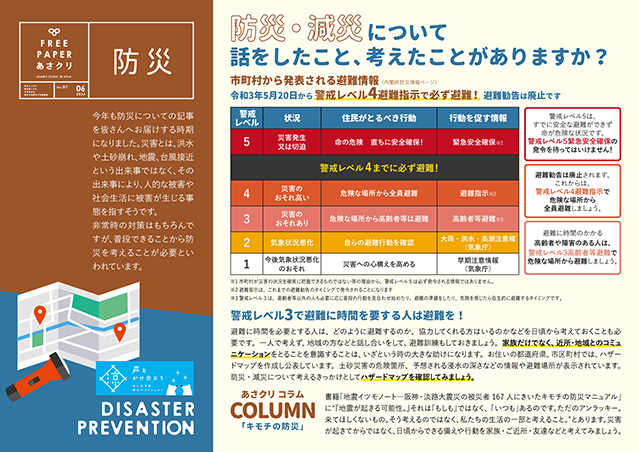

6月号 フリーペーパー Vol.87 防災

防災・減災 について話をしたこと、考えたことがありますか?

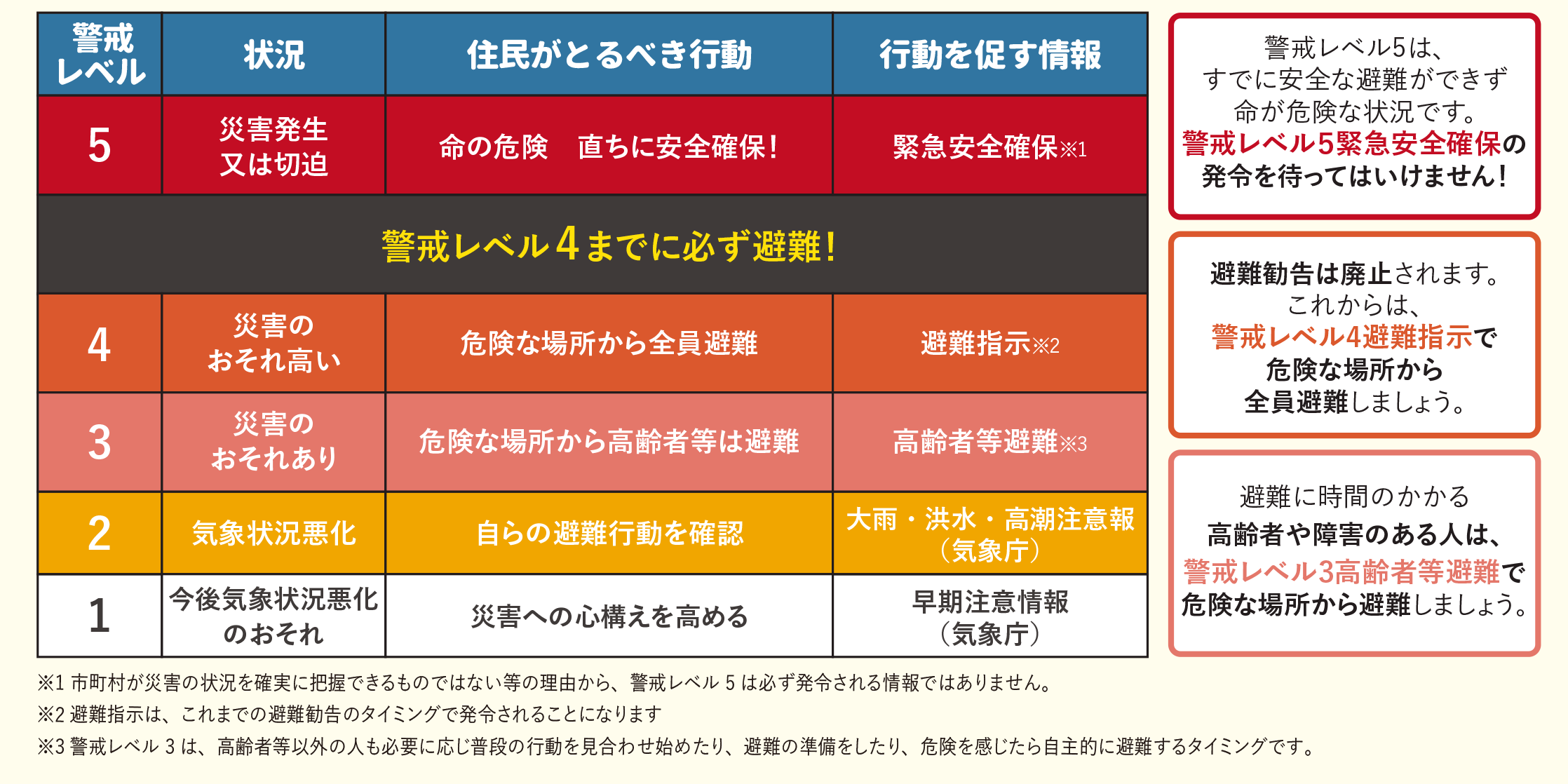

市町村から発表される避難情報 (内閣府防災情報ページ)

令和3年5月20日から 警戒レベル4避難指示で必ず避難! 避難勧告は廃止です

警戒レベル3で避難に時間を要する人は避難を!

あさクリ COLUMN「キモチの防災」

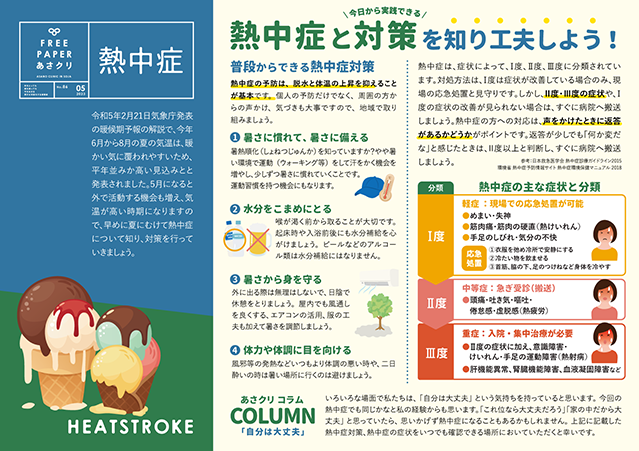

5月号 フリーペーパー Vol.86 熱中症

\今日から実践できる/ 熱中症と対策を知り工夫しよう!

-

普段からできる熱中症対策

熱中症の予防は、脱水と体温の上昇を抑えることが基本です。個人の予防だけでなく、周囲の方からの声かけ、気づきも大事ですので、地域で取り組みましょう。-

暑さに慣れて、暑さに備える

暑熱順化(しょねつじゅんか)を知っていますか?やや暑い環境で運動(ウォーキング等)をして汗をかく機会を増やし、少しずつ暑さに慣れていくことです。運動習慣を持つ機会にもなります。 -

水分をこまめにとる

喉が渇く前から取ることが大切です。起床時や入浴前後にも水分補給を心がけましょう。ビールなどのアルコール類は水分補給にはなりません。 -

暑さから身を守る

外に出る際は無理はしないで、日陰で休憩をとりましょう。屋内でも風通しを良くする、エアコンの活用、服の工夫も加えて暑さを調節しましょう。 -

体力や体調に目を向ける

風邪等の発熱などいつもより体調の悪い時や、二日酔いの時は暑い場所に行くのは避けましょう。

-

暑さに慣れて、暑さに備える

-

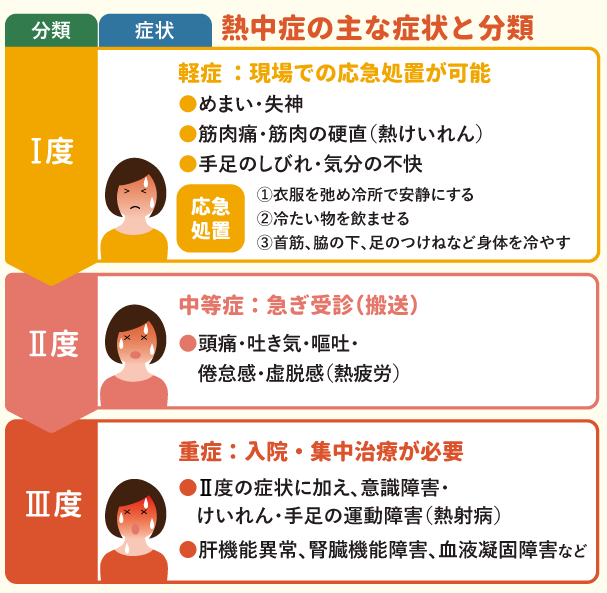

熱中症は、症状によって、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分類されています。対処方法は、Ⅰ度は症状が改善している場合のみ、現場の応急処置と見守りです。しかし、Ⅱ度・Ⅲ度の症状や、Ⅰ度の症状の改善が見られない場合は、すぐに病院へ搬送しましょう。熱中症の方への対応は、声をかけたときに返答があるかどうかがポイントです。返答が少しでも「何か変だな」と感じたときは、Ⅱ度以上と判断し、すぐに病院へ搬送しましょう。

参考:日本救急医学会 熱中症診療ガイドライン2015

環境省 熱中症予防情報サイト 熱中症環境保健マニュアル 2018

あさクリ COLUMN「自分は大丈夫」

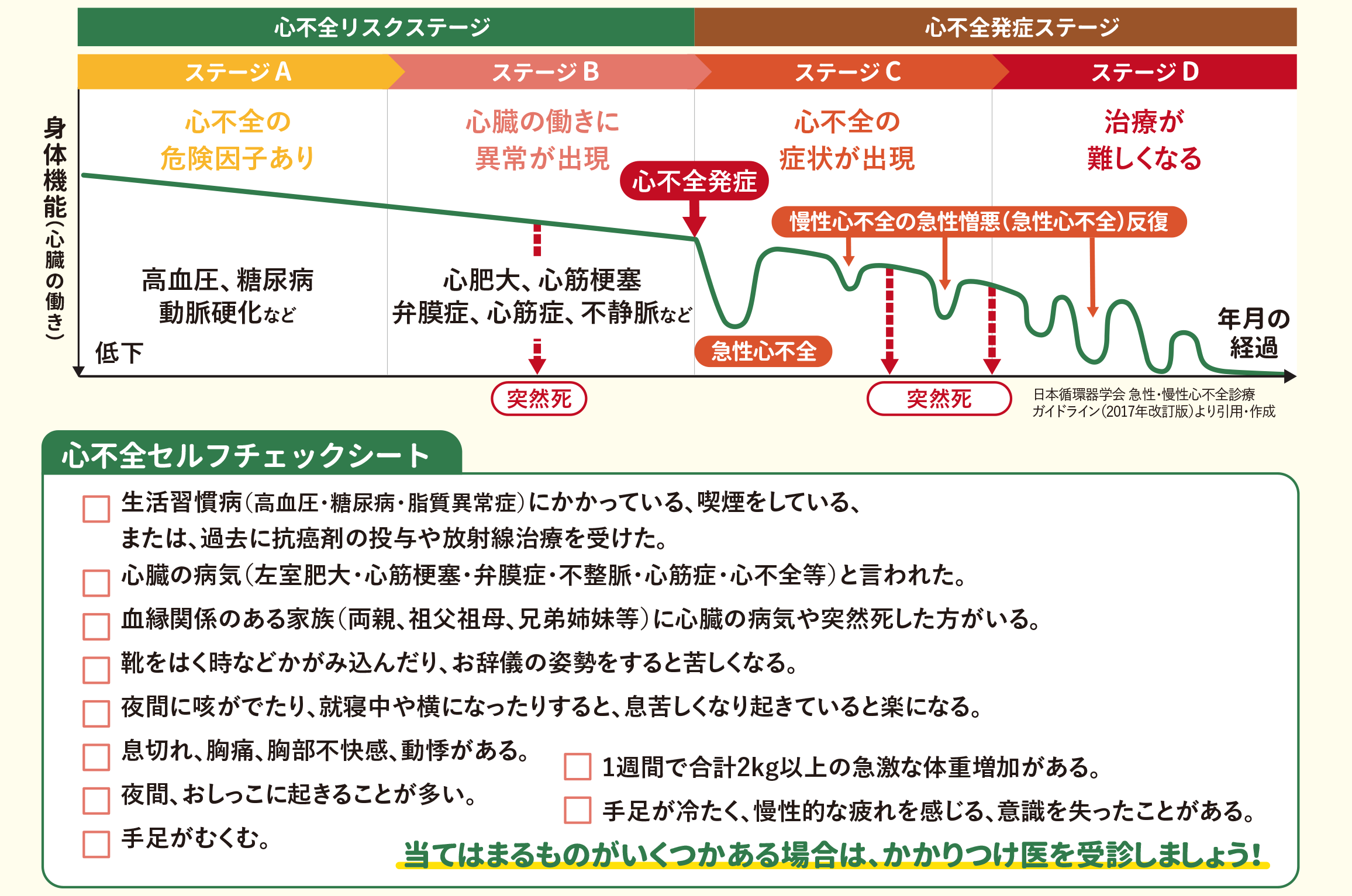

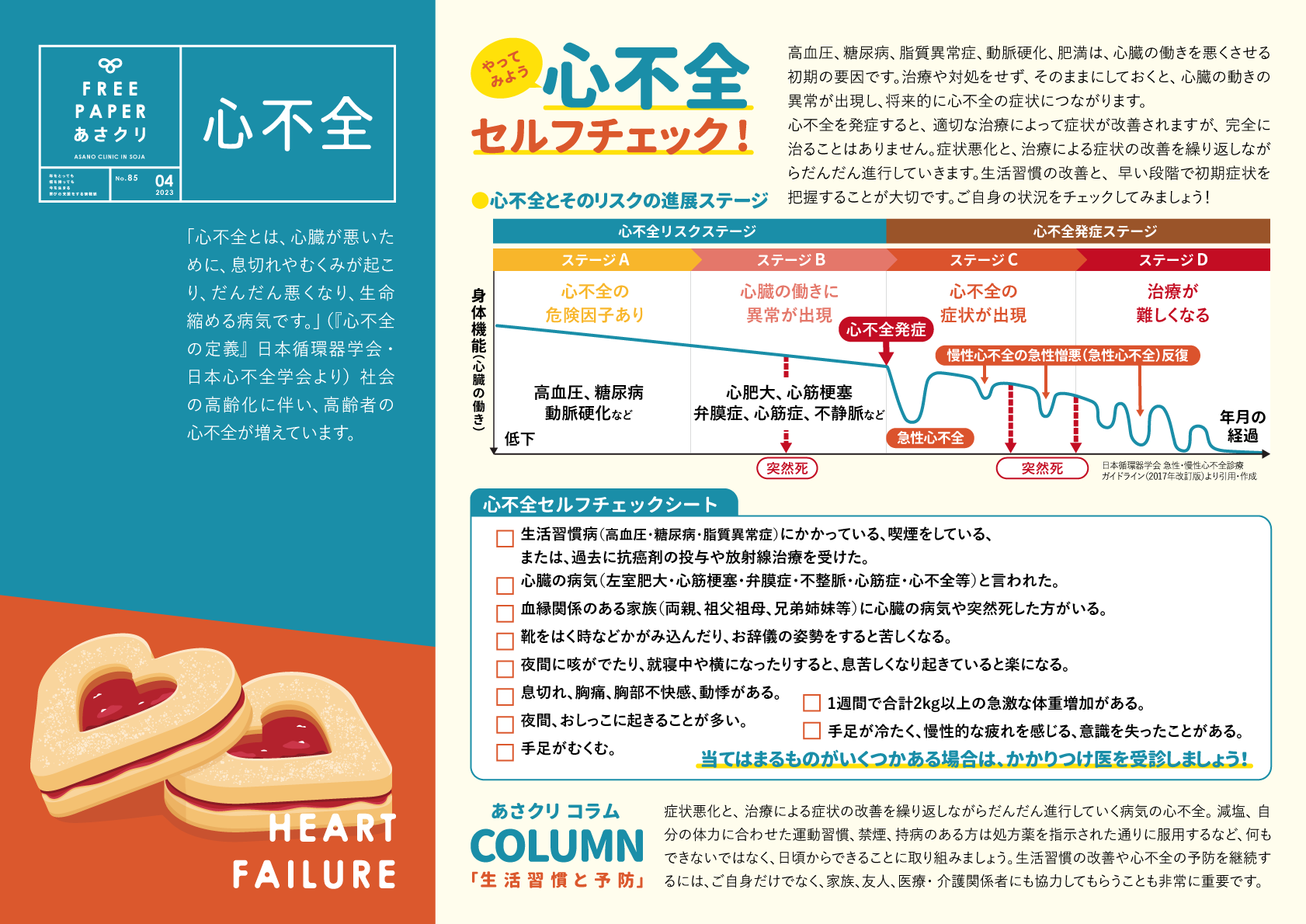

4月号 フリーペーパー Vol.85 心不全

やってみよう!心不全セルフチェック !