2月号 フリーペーパー Vol.119 認知症

認知症は“備える”時代へ ~生活習慣が「予防のカギ」~

近年、あらためて注目されているのが、日常生活と認知症の関係です。特に重要とされているのは、適度な運動(散歩など)、バランスの良い食事、高血圧・糖尿病の管理、人とのつながりなど中年期以降の生活習慣が、その後の認知症リスクに大きく影響することがわかってきました。

認知症は「早めの気づき」が大切です。

- もの忘れで生活に困り始めた

- 同じことを何度も繰り返す

- 時間や予防が分からなくなる

- 不安や怒りっぽさが続いている

- 家族が変化に気づいている

これらがあてはまっているからといって、必ずしも認知症とは限りませんが、早期発見・早期対応で進行を遅らせることができる場合もあります。「もしかして認知症では」と思われる症状に気付いたら、まずは日々の体調を診てもらっている「かかりつけ医」に、今の困りごとについて相談をしましょう。かかりつけが無い方は、地域の認知症相談窓口である地域包括支援センターでも相談が可能です。

あさのクリニックでは認知症サポート医として、予約制の外来を行っています。

認知症と上手につきあうために~毎日の生活でできること~

食事と生活習慣が、将来の健康を守ります

バランスの良い食事を心がけ、高血圧や糖尿病などの生活習慣病をきちんと管理することは、認知症の予防にもつながる大切なポイントです。「毎日少し外に出る」「買い物のついでに歩く」といった小さな習慣が大切です。

無理な制限ではなく、「できることを、できる範囲で続ける」ことが大切です。

人とのつながりが、脳を元気に!

最近の研究では、人との会話や交流が、脳の働きを活発にすることがわかってきました。また、強い孤独感がある人は、認知症の発症リスクが高くなることもわかっています。ご家族との会話、友人とのおしゃべり、地域の集まりへの参加など、人と関わる時間そのものが、脳の健康を守る力になります。

出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」「フレイル予防に関する情報」「認知症施策(社会参加の推進)」を参考に作成

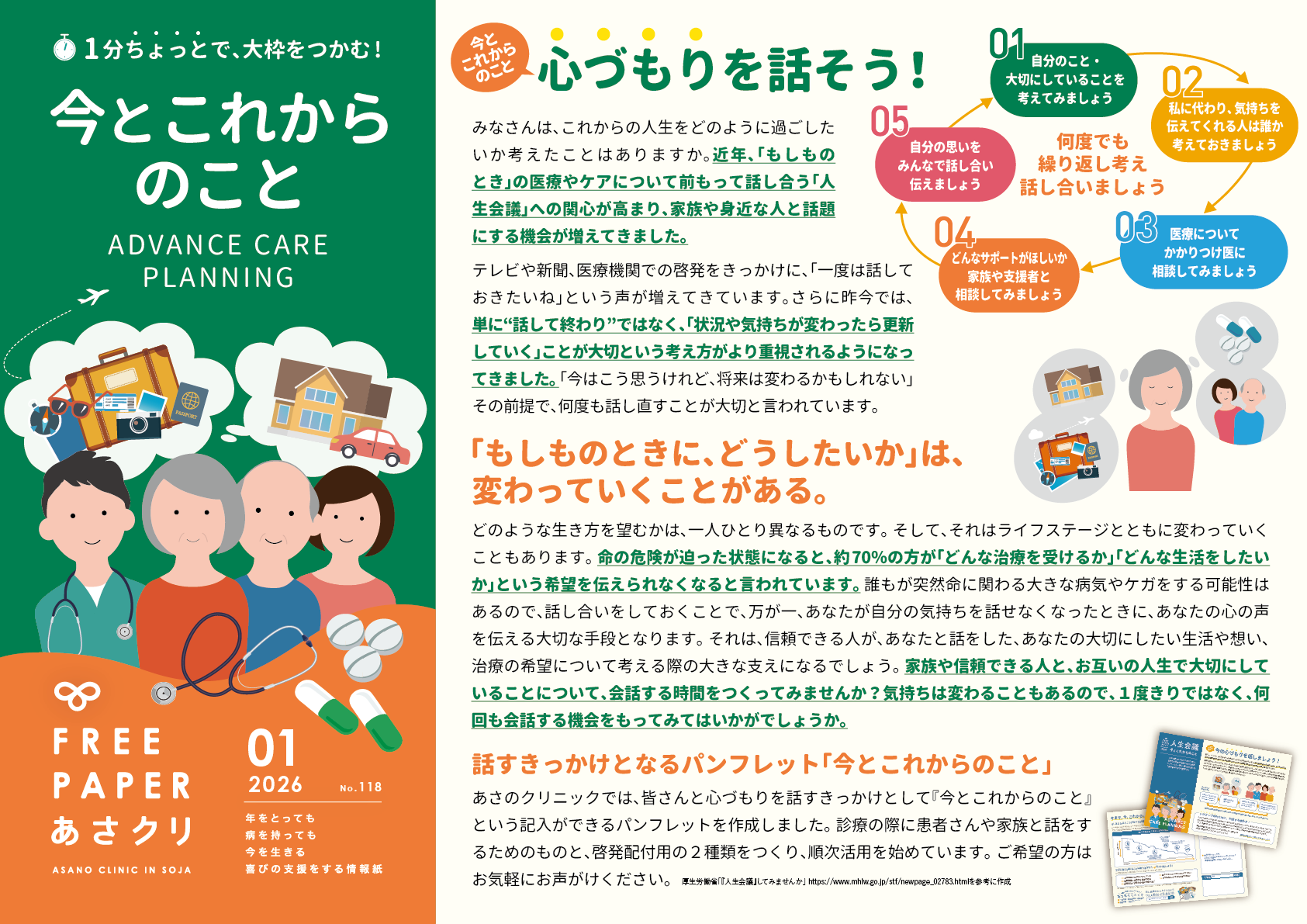

1月号 フリーペーパー Vol.118 今とこれからのこと

今とこれからのこと 心づもりを話そう!

みなさんは、これからの人生をどのように過ごしたいか考えたことはありますか。

近年、「もしものとき」の医療やケアについて前もって話し合う「人生会議」への関心が高まり、家族や身近な人と話題にする機会が増えてきました。

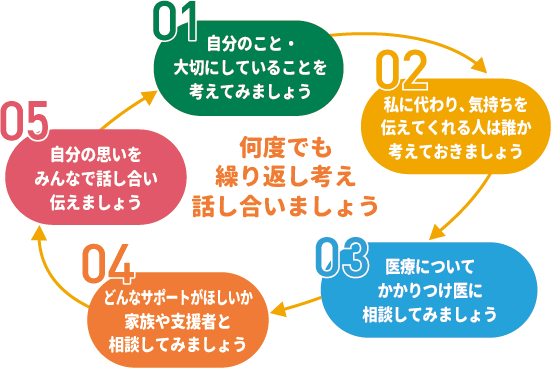

テレビや新聞、医療機関での啓発をきっかけに、「一度は話しておきたいね」という声が増えてきています。さらに昨今では、単に”話して終わり”ではなく、「状況や気持ちが変わったら更新していく」ことが大切という考え方がより重視されるようになってきました。「今はこう思うけれど、将来は変わるかもしれない」その前提で、何度も話し直すことが大切と言われています。

「もしものときに、どうしたいか」は、変わっていくことがある。

どのような生き方を望むかは、一人ひとり異なるものです。そして、それはライフステージとともに変わっていくこともあります。

命の危険が迫った状態になると、約70%の方が「どんな治療を受けるか」「どんな生活をしたいか」という希望を伝えられなくなると言われています。

誰もが突然命に関わる大きな病気やケガをする可能性はあるので、話し合いをしておくことで、万が一、あなたが自分の気持ちを話せなくなったときに、あなたの心の声を伝える大切な手段となります。それは、信頼できる人が、あなたと話をした、あなたの大切にしたい生活や想い、治療の希望について考える際の大きな支えになるでしょう。

家族や信頼できる人と、お互いの人生で大切にしていることについて、会話する時間をつくってみませんか?気持ちは変わることもあるので、1度きりではなく、何回も会話する機会をもってみてはいかがでしょうか。

話すきっかけとなるパンフレット「今とこれからのこと」

あさのクリニックでは、皆さんと心づもりを話すきっかけとして『今とこれからのこと』という記入ができるパンフレットを作成しました。診療の際に患者さんや家族と話をするためのものと、啓発配布用の2種類をつくり、順次活用を始めています。ご希望の方はお気軽にお声がけください。

厚生労働省『「人生会議」してみませんか』を参考に作成

12月号 フリーペーパー Vol.117 心不全

知ってるようで知らない!?心不全クイズ

3択問題!何問正解できる?

Q1.心臓の”ポンプ機能”が弱くなったときに起こりやすい症状はどれ?

A.冷感や疲れやすさ

B.かゆみ

C.耳鳴り

Q2.心不全には2つのタイプがあります。正しい組み合わせはどれ?

A.悪性心不全・良性心不全

B.上心不全・下心不全

C.急性心不全・慢性心不全

Q3.心不全が悪化して「安静にしていても息苦しい」状態になった場合の特徴は?

A.横になると楽になる

B.身体を起こすと楽になる

C.水を飲むと楽になる

心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に血液を十分に送り出せなくなった状態をいいます。ポンプ機能が弱くなると、冷感や疲れやすさなどが出やすくなります(Q1の答え「A」)。心不全には、急性心不全や過度なストレスにより、急激に心臓の働きが悪くなる「急性心不全」と、心不全の状態が慢性的に続く「慢性心不全」があります(Q2の答え「C」)。悪化すると、安静にしていても、息苦しさを感じるようになり、こうした症状は、身体を起こした姿勢だとよくなるのが特徴です。これを「起座呼吸」と言い、入院が必要となります(Q3の答え「B」)。

早期発見、早期治療がポイント!

心不全は、早期発見・早期診断を行い適切な治療を受けることで、以前と比べてあとどのくらい生きられるかという期間が大きく改善しています。上記に記載の症状等がある際には早めに医療機関を受診し、医師に相談をしましょう。心不全の疑いがないかは、血液検査、胸のレントゲン検査、心電図検査、心エコー図検査等で調べることができます。検査を受けること、治療を受けることに加えて、生活習慣の改善も意識しましょう。

公益財団法人 日本心臓財団『心不全とは何か』、知っておきたい心不全のいろは『心不全はどのように進行するか』、『心不全Q&A』を参考に作成

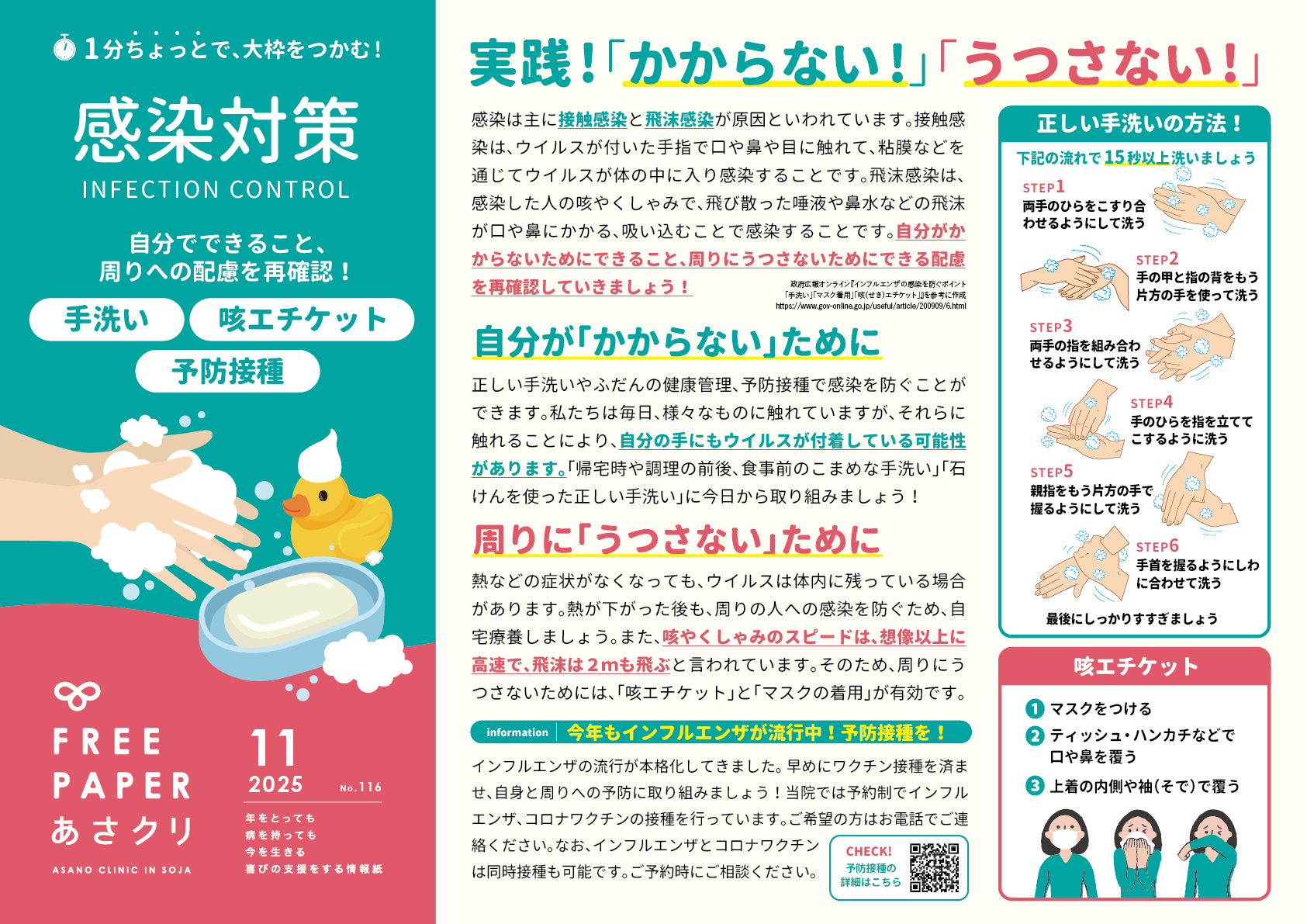

11月号 フリーペーパー Vol.116 感染対策

実践!「かからない!」「うつさない!」

感染は主に接触感染と飛沫感染が原因といわれています。接触感染は、ウイルスが付いた手指で口や鼻や目に触れて、粘膜などを通じてウイルスが体の中に入り感染することです。飛沫感染は、感染した人の咳やくしゃみで、飛び散った唾液や鼻水などの飛沫が口や鼻にかかる、吸い込むことで感染することです。自分がかからないためにできること、周りにうつさないためにできる配慮を再確認していきましょう!

政府広報オンライン『インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳(せき)エチケット」』を参考に作成

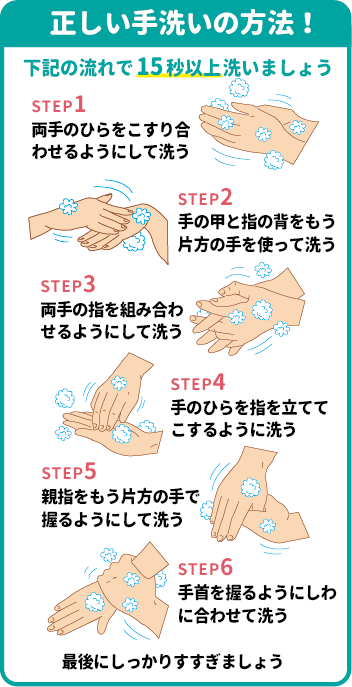

自分が「かからない」ために

正しい手洗いやふだんの健康管理、予防接種で感染を防ぐことができます。私たちは毎日、様々なものに触れていますが、それらに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。「帰宅時や調理の前後、食事前のこまめな手洗い」「石けんを使った正しい手洗い」に今日から取り組みましょう!」

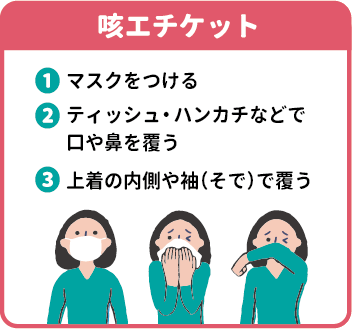

周りに「うつさない」ために

熱などの症状がなくなっても、ウイルスは体内に残っている場合があります。熱が下がった後も、周りの人への感染を防ぐため、自宅療養しましょう。また、咳やくしゃみのスピードは、想像以上に高速で、飛沫は2mも飛ぶと言われています。そのため、周りにうつさないためには、「咳エチケット」と「マスクの着用」が有効です。

infromation

今年もインフルエンザが流行中!予防接種を!

インフルエンザの流行が本格化してきました。早めにワクチン接種を済ませ、自身と周への予防に取り組みましょう!当院では予約制でインフルエンザ、コロナワクチンの接種を行っています。ご希望の方はお電話でご連絡ください。なお、インフルエンザとコロナワクチンは同時接種も可能です。ご予約時にご相談ください。

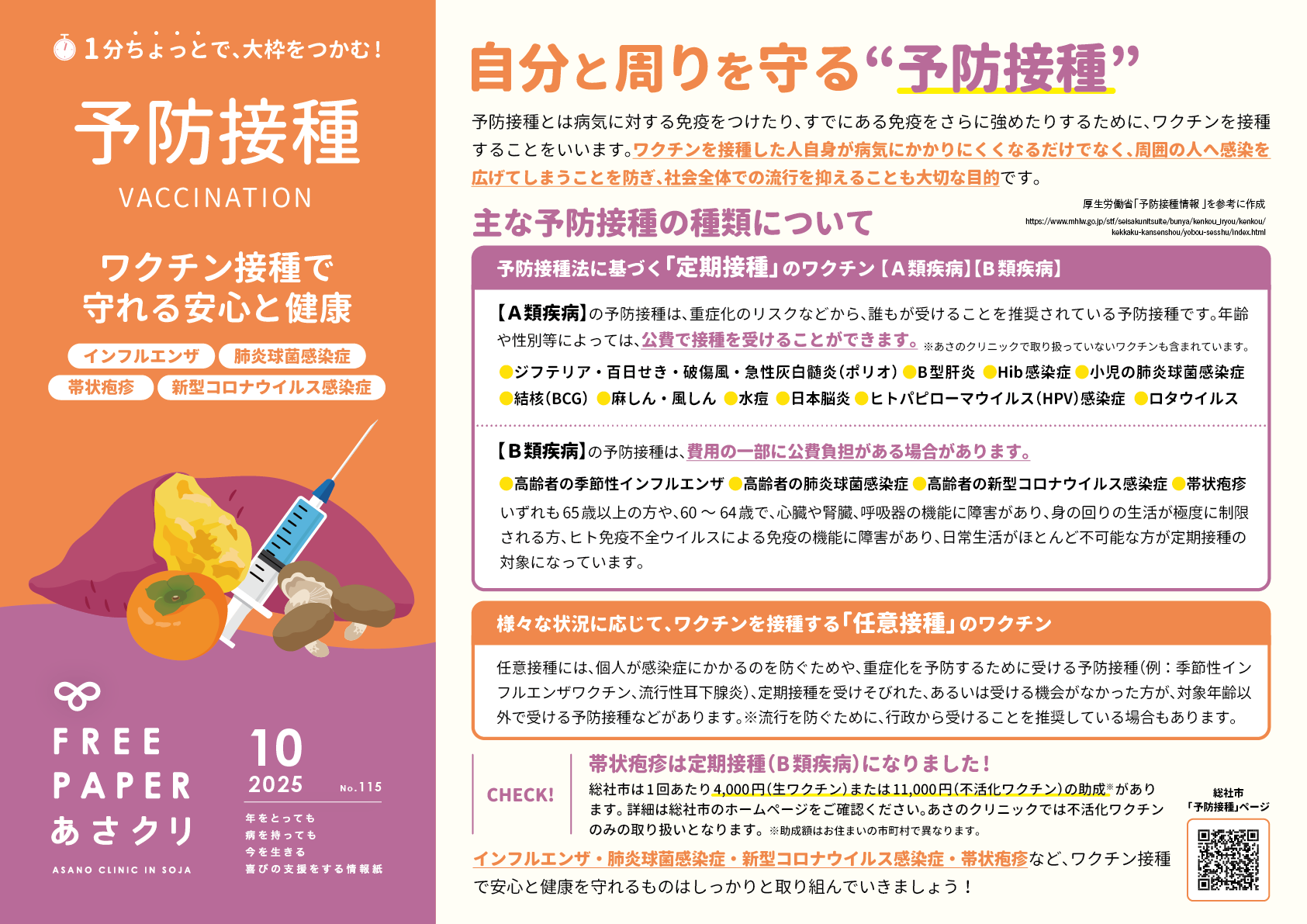

10月号 フリーペーパー Vol.115 予防接種

自分と周りを守る“予防接種“

ワクチンを接種した人自身が病気にかかりにくくなるだけでなく、周囲の人へ感染を広げてしまうことを防ぎ、社会全体での流行を抑えることも大切な目的です。

主な予防接種の種類について

年齢や性別等によっては、公費で接種を受けることができます。

-

- ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)

- B型肝炎

- Hib感染症

- 小児の肺炎球菌感染症

- 結核(BCG)

-

- 麻しん・風しん

- 水痘

- 日本脳炎

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

- ロタウイルス

※あさのクリニックで取り扱っていないワクチンも含まれています。

-

- 高齢者の季節性インフルエンザ

- 高齢者の肺炎球菌感染症

-

- 高齢者の新型コロナウイルス感染症

- 帯状疱疹