12/10総社市「地域でつながる日本語教室」の医療講座を開催しました!

あさのクリニック事務長の椎野です。

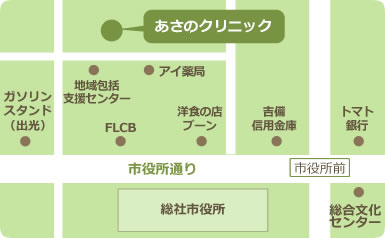

先日12月10日(日)に当院で、総社市人権・まちづくり課 国際・交流推進係で行われている「地域でつながる日本語教室」の医療講座を開催しました!院長の浅野と事務長の椎野の2名で、楽しみながら対応させていただきました。

総社市は、平成22年度から文化庁の事業である「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」を受託、実施しています。今回私たちは、この事業におけるプログラムの中の1つである、医療機関へのかかり方の講座を担当させていただきました。

総社市の外国人人口は、岡山市、倉敷市に次いで県内第3位。特にこの2年ほどは、年間に100人以上のペースで増加しています。クリニックに受診にいらしたり、訪問に伺ったりする患者様の中にも、外国人の方がいらっしゃいます。

さて今回は「医療機関のかかり方の実習」というテーマでした。もし自分が海外で受診することになったら…めちゃくちゃ不安です(;・∀・)

自分のこの痛みや苦しみを言葉にできるだろうか、うまく伝わるだろうか…

質問攻めされたらどうしよう…

いや、それ以前に、診察してくれるのだろうか…

などと不安に思い始めるとキリがありません。

そのような不安や怖さを取り除くために、受診に行くとどのような手続きがあって、どのようなことを聞かれ、どう答えればいいか、ということを体験して知っていただくことを今回の講座の目的としました。

当日は、ブラジル、中国、ベトナム、インドネシア、ジャマイカの方々、総勢15名の方に参加していただきました。加えて、日本語教室の指導者の方2名、学習サポーターの方7名、事務局の方3名。クリニックの中は30名近くの方で満員御礼状態!

ご挨拶と今日の目的を浅野院長から、体験会の流れについて椎野から説明して、あとは実際にやってみる!形式でスタートしました。

まずは、受付で保険証を提示して問診票の記入。これはなかなか難しいのでは?と思いましたが、意外にスラスラと書かれている方も何名か。お子さんの受診で慣れているようです。とはいえ、多くの方が案の定苦戦の模様…それもそのはず。普段あまり目にしない堅苦しい日本語、読み仮名のない漢字、母国でも受診する機会があまりなくて何を書いていいのやら…などなど。サポーターの方に密着マークで支援していただきました。

問診票が書けたら、次は浅野院長による模擬診察です。体験会ではありながらも、話の聞き方や模擬診療の内容は、いつもの診療と変わらず本気そのもの!これまでにパキスタンやカンボジアでの医療支援活動を経験してきた頃の血も騒いでいたようです。

全員の模擬診察が終わった後は、クリニックの中を見学して、質疑応答。たくさんの質問をいただき、大変盛り上がりました。みなさん特に、お食事についての興味が強いようでした。何を食べるといいのか?サプリはいいのか?主人には何を食べさせたらいいか?

そうですよね、毎日のことですし、健康と直結するテーマなので、日本人でも外国人の方でも気になることだと思います。

そんなこんなで、あっという間に2時間のプログラムが終了。楽しく、学びある機会でした。振返って思うことはまず、ちょっとした工夫で不安を和らげられることがもっとたくさんありそうだということ。問診票一つとっても、何も外国語で記載しなくとも、表現を平易にする、ふりがなを振る、イラストで分かるようにする、このようなちょっとした工夫によって分かりやすさは段違いに良くなるはずです。

また、お食事など、日常から健康を意識しようという思いはあるものの、どうしていいか分からないという不安もあるようでした。これは外国人の方だけでなく、私たち日本人も同じ不安を持っていると思います。そんな不安をどうやって解消していこうか…例えば、クリニックのスタッフと日本語教室の参加者さんたち、さらには地域の方々も巻き込んで、栄養価の高い旬の食材を使ってそれぞれの国のおいしいお料理を作って皆で味わう場を作る。そうすると、楽しくて体に良くて不安も解消する、そんな一石三鳥以上の交流の機会にできるのでは…などと振り返りをしていたつもりが、いつの間にか妄想になっていました…(;´∀`)

かつて、院長の浅野も私椎野も、聖路加国際病院に勤務していた時に、院内職員有志のボランティア団体である「ルカ・ジャパン」に所属し、毎年のようにカンボジアやフィリピンなどの国に赴いては、「自分たちにできること」を模索し活動していました。あれから数年の時間が経ち、容易には海外に行けなくなってしまっていますが、この総社の地からも、国際交流・支援をすることができるのだと感じました。これからも微力ながら、日々の診療やこのような機会を通じて国際交流・支援の一旦を担っていければと思います。

今回の講座に参加していただいた皆様、企画・準備および当日のご支援をいただいた総社市職員やサポーターの皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

心を寄せる ~VR認知症体験会@総社開催しました~

『心を寄せる』:思いをかける。好意をいだく。 関心をもつ。熱中する。傾倒する。

相談員の向川です。

『心を寄せる』という言葉は、数年前に出会った言葉で好きな言葉の一つです。

平成29年9月16日(土)、あさのクリニックが事務局の『総社で認知症を学ぶ会』は、第1回目の勉強会として、念願の『VR認知症体験会@総社』を(株)シルバーウッドの下河原さんと黒田さんをお招きし、50名定員の体験会を2回開催しました。(当日キャンセル等あり、計93名の参加でした)

(株)シルバーウッド VR認知症プロジェクト http://silverwood.co.jp/vr/

このVR認知症体験会は、昨年、全国の認知症についての取り組みやニュースを調べていた時にたどり着いたものです。

当初は、なんか面白そう、新しい!!という興味でしたが、VR認知症についての記事をたくさん見聞きする中で、体験会というものが各地で開催されていることを知り、この体験会を総社で開催したいと思うようになり、今年の2月に問い合わせを行い、そして今回、実現することができました。

バーチャルリアリティ(VR)で体験する認知症の1人称体験に、講師の下河原さんが私たちに伝えていただいた、認知症のある方への想い、取り組みなどの言葉の一つ一つが加わり、認知症のある人たちの生活、不安や歓喜などの気持ちに今までよりも『心を寄せる』ことが大切であることを実感することができました。

シルバーウッドのサービス付き高齢者向け住宅の銀木犀http://ginmokusei.net/の地域とつながる取り組みは、地域に当たり前にある、集いの場になっており、うらやましく、そして真似をしたくなる取り組みでした。

講義中で印象に残った言葉の一つに、『地域から認知症のある人を分離する社会は、無意識の偏見を育む素地を作ってしまっているのではないか』とありました。偏見を【生む】ではなく、偏見を【育む】とい言葉は、専門職という立場だけでなく、一人の地域で生活する立場でもある私たちへの強いメッセージであったのではないかと思いました。

誰もが住み慣れた地域で生活を続けることに心を寄せる、その地域で生活している人に心を寄せる、なぜ生きづらい社会なのかに心を寄せるなど、多く事を考える機会となりました。

当事者にならないとわからない体験を、VR技術で自分の事として体験し、当事者の感情を想像し、そして心を寄せる事の大事さを気づかせていただいた、VR認知症体験会。

今回の経験をしっかりと業務に生かすこと、そして、認知症への理解を広める取り組みも少しずつ行っていきたいと思います。

大変お忙しい中、総社まで来ていただいた下河原さん、黒田さん、誠にありがとうございました。とっても楽しく、そして貴重な体験となりました。これからも、いろんな面でご協力ができたらと、職員一同思っています。

VR認知症体験会@総社のご報告

本当は皆、優しく関わりたい。でも、どうして良いかわからない。そして、十分な理解が出来ないまま目の前の現実(困難な状況など)に向き合うために沸き起こる葛藤・・・

下河原さんと黒田さん、そして今回ご支援くださった皆さま、参加者の皆様に心より御礼申し上げます。

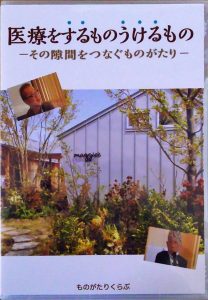

医療をするものうけるもの DVD上映院内勉強会 雑感

日本在宅医学会第2回地域フォーラムのご案内

平成29年4月15日、4月16日に岡山コンベンションセンターにて

日本在宅医学会第2回地域フォーラム

みんなで支える在宅医療~多職種協働で地域力をたかめよう~

が開催されます。

2日間にわたり、在宅医療について、多くの事を学ぶことができる機会です。

4月15日(土)午後15:10からのシンポジウム 在宅医療の今と未来を語ろう!には、

当クリニック院長の浅野が演者の一人として参加します。

詳しいプログラム等は、地域フォーラムのホームページをご確認ください。

http://www.convention-w.jp/momo/index.html

当日参加も可能とのことですので、ぜひ皆さんご参加ください!!