4月号 フリーペーパー Vol.109 プライマリ・ケア

-

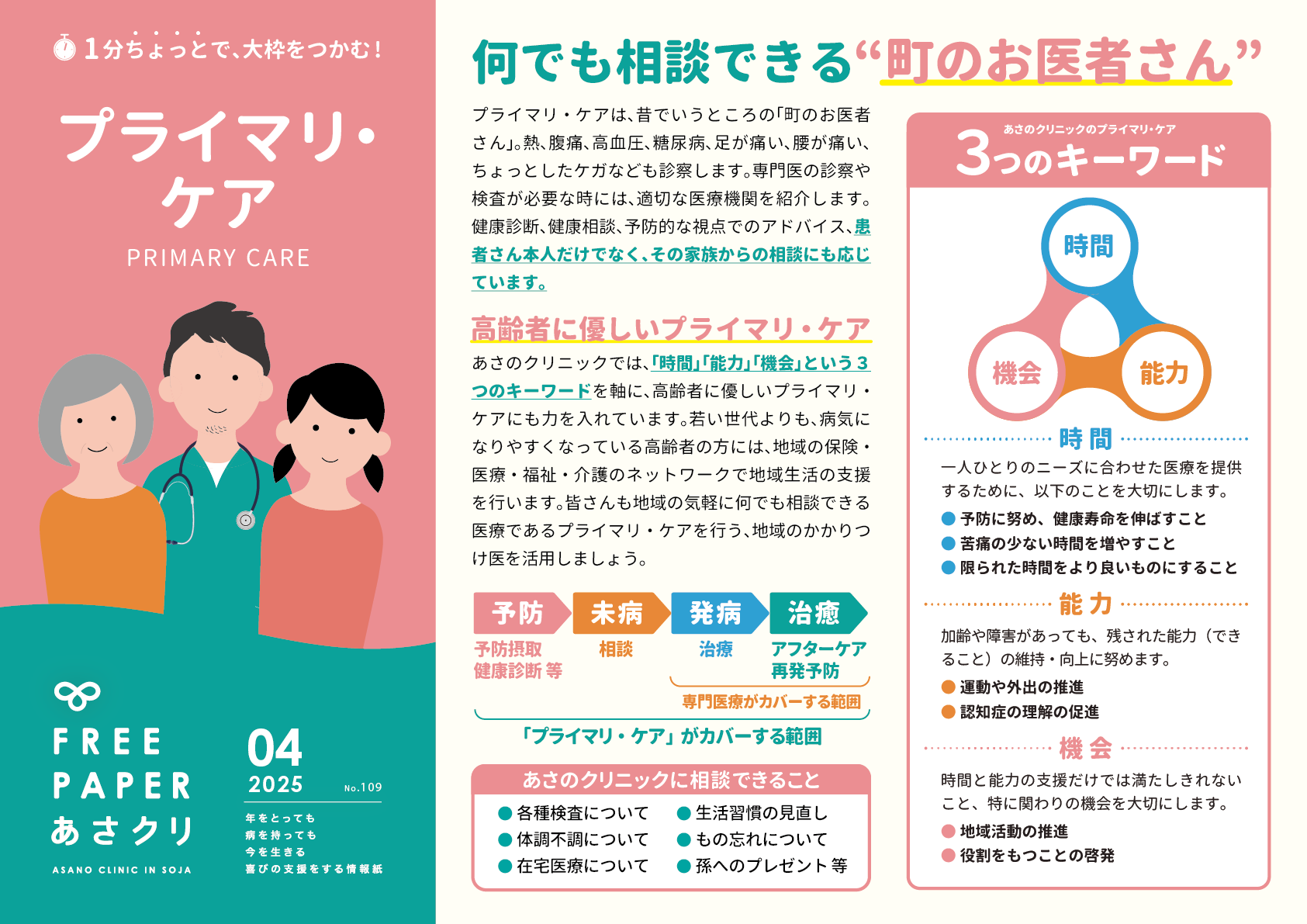

何でも相談できる

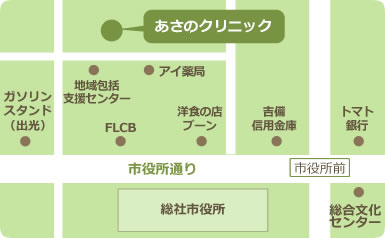

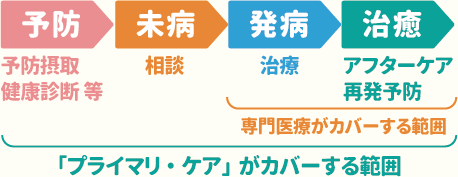

“町のお医者さん“プライマリ・ケアは、昔でいうところの「町のお医者さん」。熱、腹痛、高血圧、糖尿病、足が痛い、腰が痛い、ちょっとしたケガなども診察します。専門医の診察や検査が必要な時には、適切な医療機関を紹介します。

健康診断、健康相談、予防的な視点でのアドバイス、患者さん本人だけでなく、その家族からの相談にも応じています。高齢者に優しいプライマリ・ケア

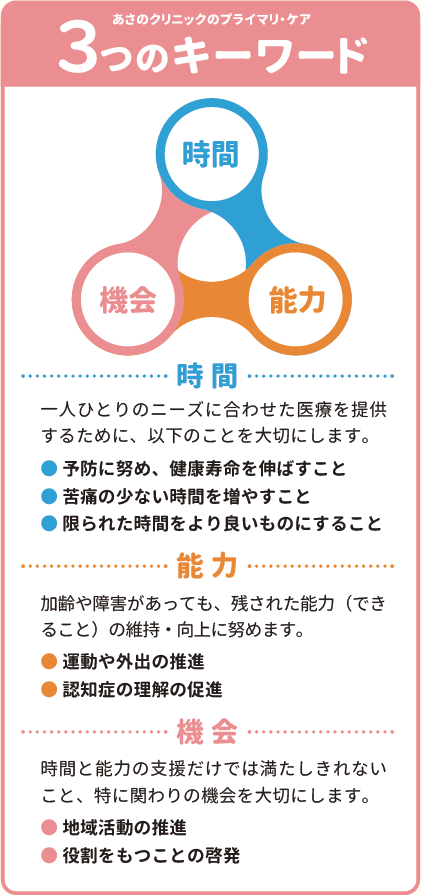

あさのクリニックでは、「時間」「能力」「機会」という3つのキーワードを軸に、高齢者に優しいプライマリ・ケアにも力を入れています。

若い世代よりも、病気になりやすくなっている高齢者の方には、地域の保険・医療・福祉・介護のネットワークで地域生活の支援を行います。

皆さんも地域の気軽に何でも相談できる医療であるプライマリ・ケアを行う、地域のかかりつけ医を活用しましょう。

-

-

●各種検査について

●生活習慣の見直し -

●体調不調について

●もの忘れについて -

●在宅医療について

●孫へのプレゼント 等

3月号 フリーペーパー Vol.108 フレイル

-

健康長寿のカギは

“フレイル予防“フレイルをご存知ですか?フレイルとは、年をとって体や心のはたらき、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性があります。

大事なことは、早めに気づいて、適切な取り組みを行うこと。そうすれば、フレイルの進行を防ぎ、健康に戻ることができます。

フレイル予防のポイントは、栄養、体力、社会参加、それに口腔の「3プラス1」。「食べて、動いて、人とつながる」というライフスタイルが効果的です。無理なくできることから、フレイル予防に取り組んでみましょう!つながりを意識しよう!

ふれあいサロン、百歳体操、ボランティアグループなど、人と出会う様々な場があります。運動をひとりでするよりも、スポーツグループに参加して運動をする方が、要介護状態になりにくいという調査結果があります。

地域やご近所、お知り合いという日頃のつながりを少し意識して参加してみませんか。

参考:JAGES project「スポーツによる高齢者の介護予防と政策展開に関する提言」 -

参考:厚生労働省「食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル予防事業」

不定期 看護スタッフコラム

合言葉は「きょうよう」「きょういく」

-

-

教養、教育ではありません。

「きょうよう=今日用=今日も用事がある」

「きょういく=今日行く=今日も行くところがある」のことです。

日々の生活の中でちょっとした用事や近所の散歩などでもそうです。

用事があることで、日中生活にワクワク(人生の喜び)も生まれます。

ワクワクを探すことを続けながら、時間を紡げたらと思います。

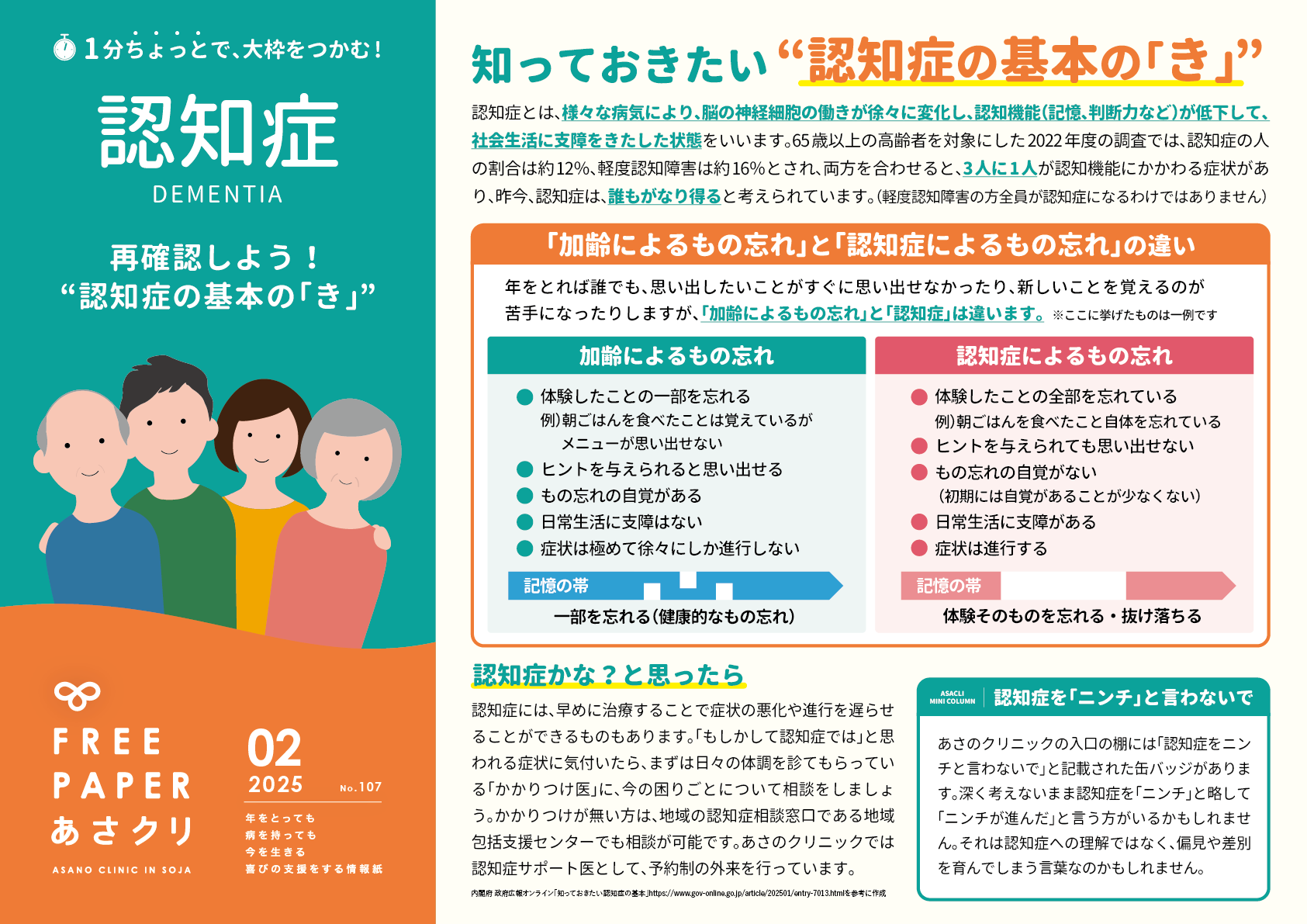

2月号 フリーペーパー Vol.107 認知症

知っておきたい

“認知症の基本の「き」“

65歳以上の高齢者を対象にした2022年度の調査では、認知症の人の割合は約12%、軽度認知障害は約16%とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があり、昨今、認知症は、誰もがなり得ると考えられています。(軽度認知障害の方全員が認知症になるわけではありません)

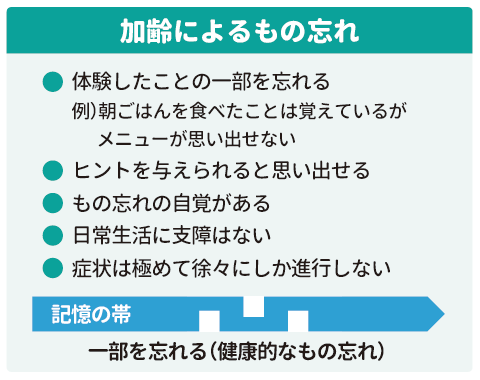

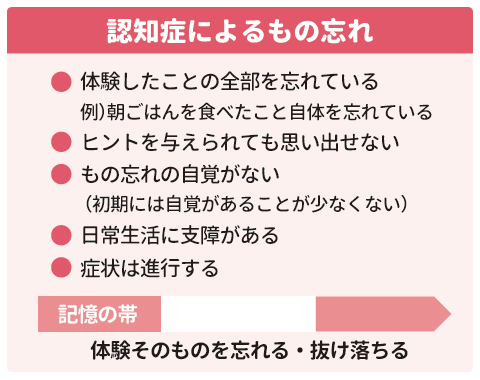

「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」の違い

※ここに挙げたものは一例です

認知症かな?と思ったら

「もしかして認知症では」と思われる症状に気付いたら、まずは日々の体調を診てもらっている「かかりつけ医」に、今の困りごとについて相談をしましょう。

かかりつけが無い方は、地域の認知症相談窓口である地域包括支援センターでも相談が可能です。

あさのクリニックでは認知症サポート医として、予約制の外来を行っています。

あさのクリニックの入口の棚には「認知症をニンチと言わないで」と記載された缶バッジがあります。

深く考えないまま認知症を「ニンチ」と略して「ニンチが進んだ」と言う方がいるかもしれません。

それは認知症への理解ではなく、偏見や差別を育んでしまう言葉なのかもしれません。

内閣府 政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」を参考に作成

1月号 フリーペーパー Vol.106 今とこれからのこと

今とこれからのこと

「心づもり」を話そう!

みなさんは、これからの⼈⽣をどのように過ごしたいか考えたことはありますか?

「あんなことをしたいなぁ」「こんなことはしてほしくないなぁ」「好きなことはこれだなぁ」など、あなたが大切にしたいことや望む生き方について考えたり、話してみたりすることは、もしものときにあなたの望みをかなえる第一歩となるはずです。

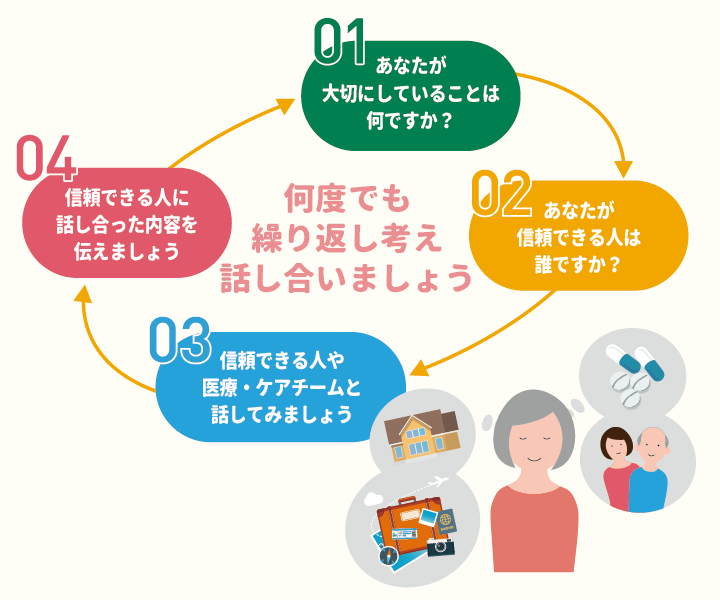

「もしものときに、どうしたいか」は、変わっていくことがある。

-

どのような生き方を望むかは、一人ひとり異なるものです。そして、それはライフステージとともに変わっていくこともあります。

命の危険が迫った状態になると、約70%の方が「どんな治療を受けるか」「どんな生活をしたいか」という希望を伝えられなくなると言われています。誰もが突然命に関わる⼤きな病気やケガをする可能性はあるので、話し合いをしておくことで、万が一、あなたが自分の気持ちを話せなくなったときに、あなたの心の声を伝える大切な手段となります。

それは、信頼できる⼈が、あなたと話をした、あなたの⼤切にしたい⽣活や想い、治療の希望について考える際の⼤きな⽀えになるでしょう。

家族や信頼できる人と、お互いの人生で大切にしていることについて、会話する時間をつくってみませんか?気持ちは変わることもあるので、1度きりではなく、何回も会話する機会をもってみてはいかがでしょうか。

-

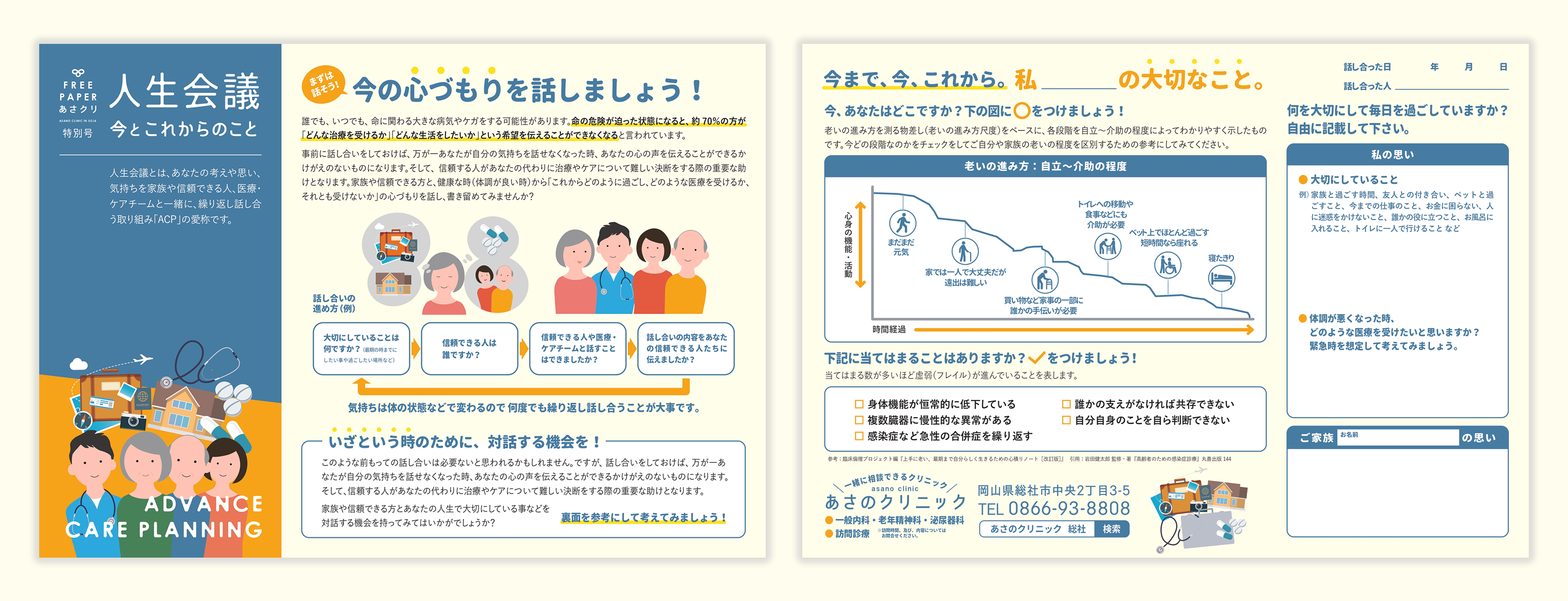

話すきっかけとなるパンフレット「今とこれからのこと」

-

あさのクリニックでは、皆さんと心づもりを話すきっかけとして『今とこれからのこと』という記入ができるパンフレットを作成しました。診療の際に患者様や家族と話をするためのものと、啓発配付用の2種類をつくり、順次活用を始めています。ご希望の方はお気軽にお声がけください。

-

厚生労働省「『人生会議』してみませんか」を参考に作成

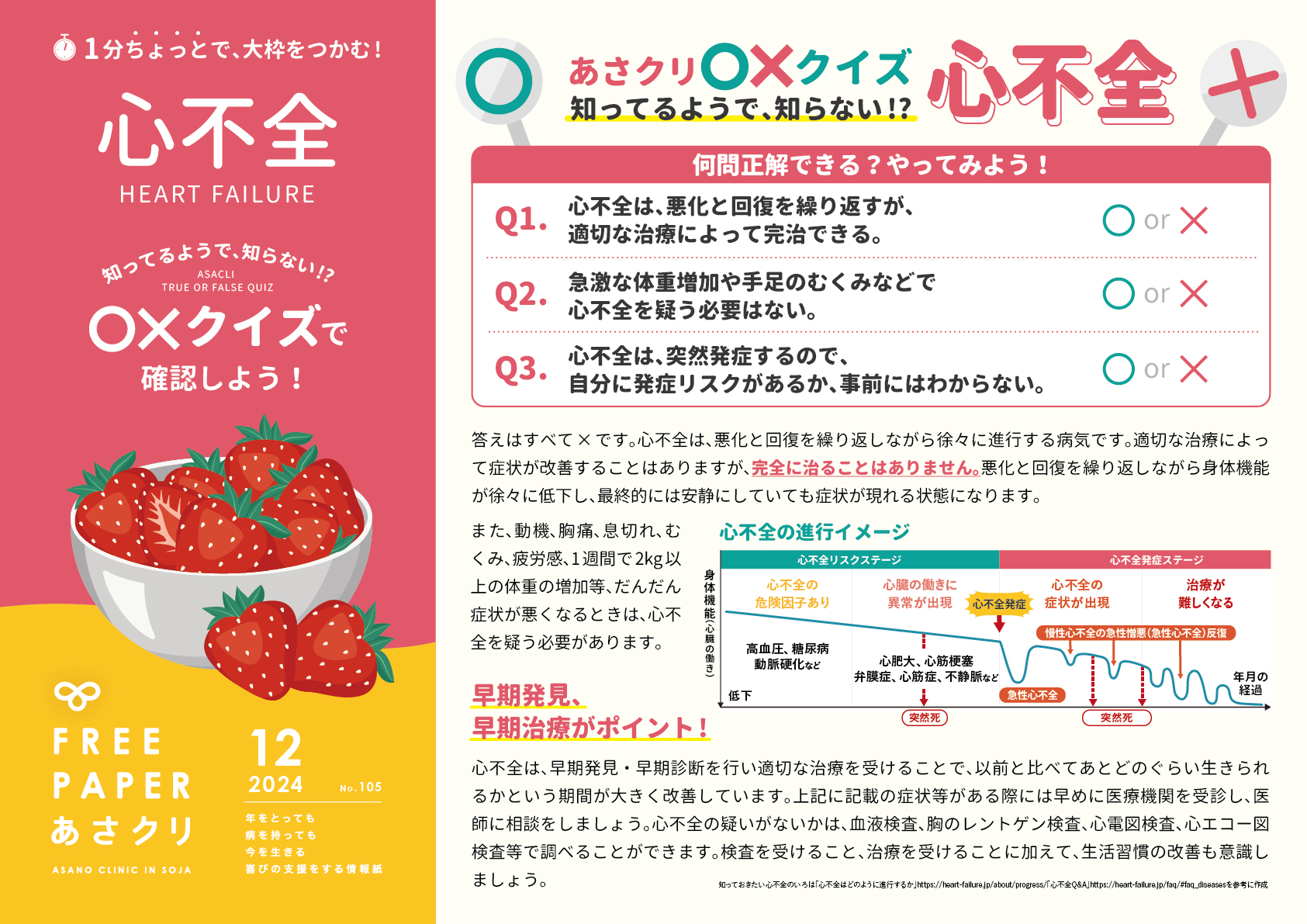

12月号 フリーペーパー Vol.105 心不全

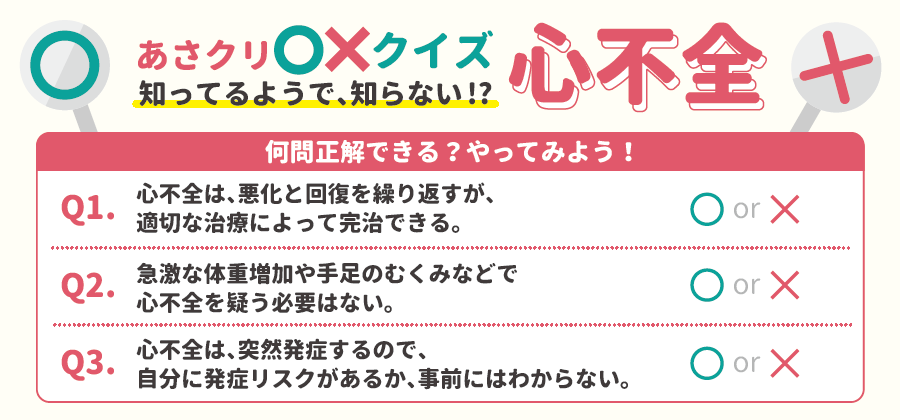

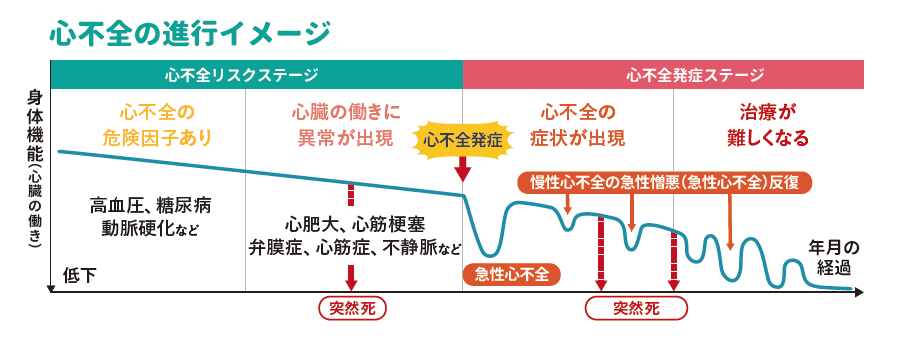

答えはすべて×です。心不全は、悪化と回復を繰り返しながら徐々に進行する病気です。適切な治療によっ

て症状が改善することはありますが、完全に治ることはありません。悪化と回復を繰り返しながら身体機能が徐々に低下し、最終的には安静にしていても症状が現れる状態になります。

また、動機、胸痛、息切れ、むくみ、疲労感、1週間で2kg以上の体重の増加等、だんだん症状が悪くなるときは、心不全を疑う必要があります。

早期発見、早期治療がポイント!

心不全は、早期発見・早期診断を行い適切な治療を受けることで、以前と比べてあとどのぐらい生きられるかという期間が大きく改善しています。上記に記載の症状等がある際には早めに医療機関を受診し、医師に相談をしましょう。心不全の疑いがないかは、血液検査、胸のレントゲン検査、心電図検査、心エコー図検査等で調べることができます。検査を受けること、治療を受けることに加えて、生活習慣の改善も意識しましょう。

知っておきたい心不全のいろは『心不全はどのように進行するか』、『心不全Q&A』を参考に作成