相談員です。

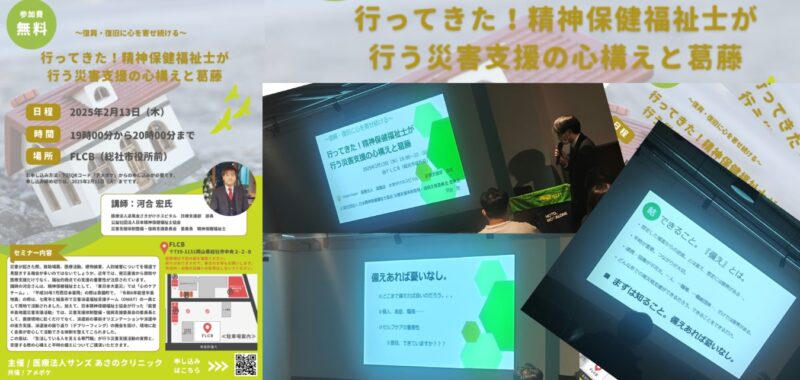

2025年2月13日、医療法人梁風会さきがけホスピタル 診療支援部 部長の河合宏さんを講師にお招きし、

セミナー「~復興・復旧に心を寄せ続ける~ 行ってきた!精神保健福祉士が行う災害支援の心構えと葛藤」

を開催しました。

河合さんとの出会いは、ソーシャルワーカーの団体で共同開催された「ソーシャルワーカーデー」の実行委員会でのご縁がきっかけでした。その後、各地で災害が発生した際には、支援の状況を教えていただくなど、さまざまなことを学ばせていただいてきました。

そんなご縁が続く中で、「いつかは講師をお願いしたい」と話していた企画が、今回ようやく実現しました。

講演では、

- 日常業務の中にいる自分たちが、それぞれの立場から災害支援に関わることができるということ

- 災害が起きたとき、現地に赴く人もいれば、日常業務を支える人もいる。それぞれが支援の一端を担っていること

- 災害とは何か、そして被災した方々の心理状態の変化について

- 精神保健福祉士が災害時に取り組む活動の類型(生涯研修制度共通テキスト[改訂第2版]P.174参照)

などについてお話しいただきました。

また、河合さんご自身の実体験を通じて、「災害支援とは何か」「精神保健福祉士として何ができるのか」を深く語っていただきました。

現地で支援にあたる際の「姿勢」「言葉」「心構え」についても、丁寧にご紹介いただき、「やりたいことをするのではなく、現地が求めることをする」

という支援の原則についても強調されていました。

また、支援者を支えるという視点の重要性や、日本精神保健福祉士協会が実施している事前の打ち合わせや振り返りといった支援体制についても学ぶことができました。

最後に、「備え」として最も大切なことは「日常のつながり」であり、それは平時における連携・協働の積み重ねであるというメッセージをいただきました。災害時も、日頃の関係性が力となり、個人や一つの職場、ひとつの職能団体だけでできることには限りがある、という現実にも触れられました。

今回のセミナーは、非常に示唆に富む貴重な学びの機会となりました。

災害支援というテーマを通じて、私たちはあらためて日常の暮らしや業務に目を向けることができました。このお話は、精神保健福祉士をはじめとする福祉専門職だけでなく、日ごろから人を支援する立場にあるすべての方にとって、大切な視点を得る機会となったと感じています。

総務Nです。

総務Nです。 総務Nです。

総務Nです。

細小血管症とは、糖尿病に特徴的な細小血管で起こる合併症で糖尿病3大合併症と呼ばれ、

細小血管症とは、糖尿病に特徴的な細小血管で起こる合併症で糖尿病3大合併症と呼ばれ、 高血糖、高血圧、脂質異常症、肥満、喫煙は動脈硬化症につながります。

高血糖、高血圧、脂質異常症、肥満、喫煙は動脈硬化症につながります。 途中休憩で寄った道の駅にあったみかんジュースの出る蛇口🍊

途中休憩で寄った道の駅にあったみかんジュースの出る蛇口🍊